今回は久しぶりに、三島由紀夫のお話です。

三島由紀夫は、十代の頃から小説を書いていて、それらの作品も評価が高いと知り、いつか読んでみたいと思っていました。

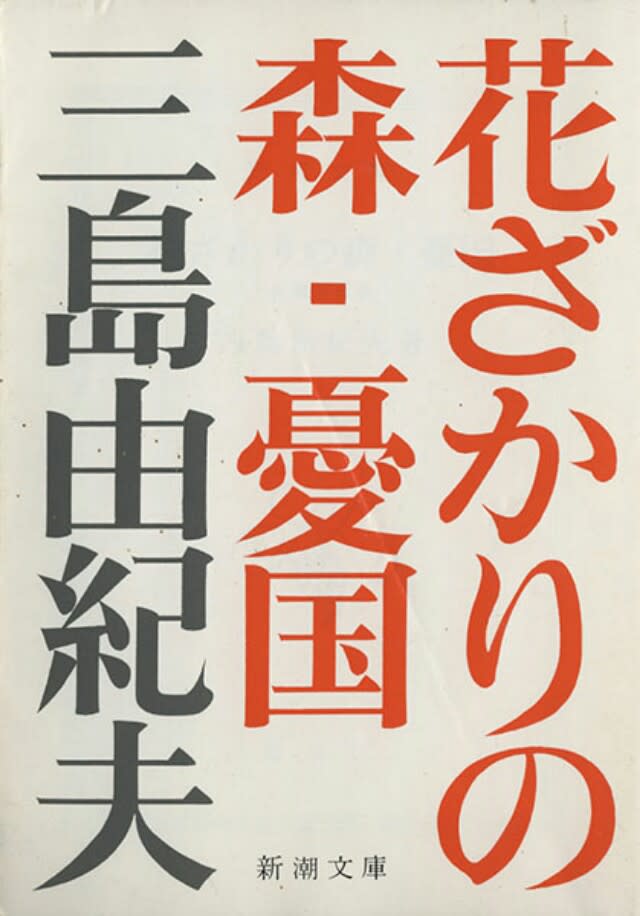

そこで、私が選んだのは、十六件の時に書き、雑誌『文藝文化』9月号から12月号に掲載された「花ざかりの森」と、二十一歳の時の「煙草」でした。

まず、「花ざかりの森」ですが、三島由紀夫がこの作品を書いたのは、十六歳の時ですから、少しは理解しやすいかもなと、思っていました。

ところが、いざ読んでみたら、とても十六歳の少年が書いたとは思えないほど、難解で、深い内容に驚いてしまいました。

十六歳で、これを書いたとしたら、天才かも?

実際、当時、この作品を読んだ多くの人が、天才少年現ると、みな一様に驚いたらしいです。

もし、三島由紀夫に否定的な人が、この作品を読んだら、ぐうの音も出なくなってしまうのでは?

それほどの衝撃を受けてしまいました。

初めに気づいたのは語彙の豊富さで、知らない言葉が沢山ありました。

そして、その内容も人生をある程度生きて、人生観や価値観をしっかり持った大人の男性が書いたように思われて仕方ありませんでした。

例えば、追憶についての考察は、こう書いてあります。

追憶はありし日のぬけがらにすぎぬではないか、よしそれが未来への果実のやくめをする場合があったにせよ、それはもう現在をうしなったおとろえた人のためのものではないか、なぞと。・・・けれどもしばらくたつうちに、わたしはそれとは別なかんがえのほうへ楽に移っていった。追憶は「現在」のもっとも清純な証なのだ。愛だとかそれから献身だとか、そんな現実におくためにはあまりに清純すぎるような感情は、追憶なしにはそれを占ったり、それに正しい意味を索めたりすることはできはしないのだ。

私は追憶と言うか、過去の楽しかった思い出ばかり振り返るのも、どうかと思いますが、だけど、確かに過去の思い出があるから、誰かを愛せるのですよね。

そこから、この小説は始まり、語り手の祖先の女性を扱いながら、古代、中世、近世と様々な時代を変遷していく訳ですが、私は女性の憧れと恐れの源泉がどれも海に関係している点に引かれました。

というのも、以前、読んだ「真夏の死」で、海で溺れ死んだ子供の現場に数年後に再び訪れる母親のお話があっのを思い出したからです。

そういう私自身、ずっと内陸で育ったので、海にはある種の憧れと恐れを持っています。

また、女性と海で、私は三好達治の詩の一節が浮かびました。

海よ、僕らの使う文字では、お前の中に母がいる。そして母よ、

仏蘭西人の言葉では、あなたの中に海がある。

そして、私はこの小説に、三島由紀夫の早熟さと知性と唯美主義を強く感じずにはいられませんでした。

また、調べてみると、三島由紀夫の作品が初めて世に出た「花ざかりの森」と、死ぬ間際に完結した「豊饒の海」のラストは静謐さという点で一致しているそうです。

最初と最後が同じだという点、考えさせられるものありますよね?

次に、三島由紀夫が二十一歳の時に書いた短篇「煙草」です。

私がこの作品を読みたかったのは、川端康成が絶賛して、雑誌「人間」に載り、三島由紀夫が文士になるきっかけになったと知ったからです。

この作品を機に、三島由紀夫と川端康成は親しくなり、三島は川端をただ一人師と崇め、結婚式の媒酌人や葬儀委員長も川端康成がつとめたそうです。

そういう訳で読んでみたのですが、こちらはわりと読みやすかったのが、すごく意外でした。

そして、私は川端康成がこの作品を気に入った訳を考えてみたくなりました。

まず、気づいたのは思春期の少年の心理状態をよく掴んでいる点です。

この作品は、学校で、先輩に勧められるままに、煙草を吸い、親や学校にバレたらどうしようという不安や、先輩との奇妙な心の交流を活き活きとした筆致で捉えていて、そこが評価されたのかもと思いました。

それにしても、文章がとても若々しい!

「花ざかりの森」の頃の才能だけで書いていたのと違って、とてもリアルに感じました。

ところで、川端康成の名前を出しましたが、三島由紀夫は若かりし頃、レーモン・ラディゲに深く傾倒していたようです。

そのラディゲの才能をいち早く見抜き、高く評価したのは詩人のジャン・コクトーでした。

また、神童と呼ばれたフランスの詩人アルチュール・ランボーには同じく詩人のヴェルレーヌがいました。

そう考えると、三島由紀夫にとって、川端康成はなくてはならない大切な存在だったのかも知れませんね。