11月2日(火)快晴の健康の森公園で桜島を写し、近くの名号板碑を訪ねました。

5時53分 桜島の上に残る小さな月 以下の画像は11月2日に撮影

6時45分 朝日が顔をのぞかせハトが飛ぶ

かごしま健康の森公園からの桜島です。今朝は殆ど雲のない単調な夜明けでした。カラスは少なめで時折ハトが飛んできました。

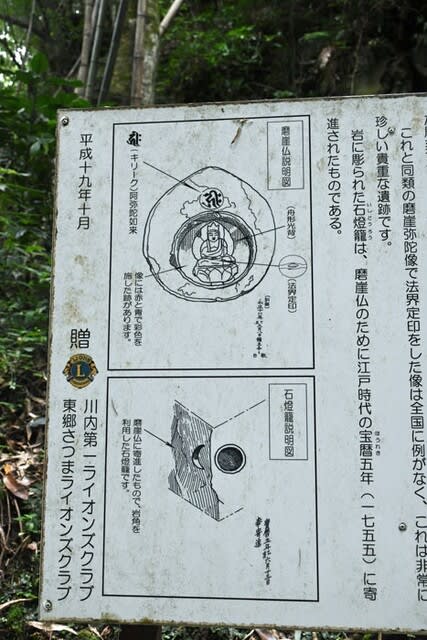

7時1分 名号板碑への入口 画面外左手は「とぎ屋」への下り坂

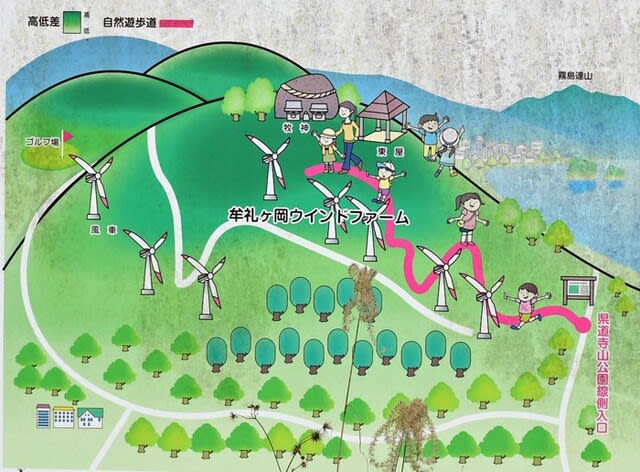

道が狭いので近くの広い場所に車を止めて歩きました。上へ150mとありますが、実際には650mほどで一部区間は車の離合が困難です。

この案内板までの道順は、犬迫小学校近くの農産交流施設「泉石蔵」を西に約200m地点を右折、坂道を約600m上がった荒磯上バス停付近の交差点左側です。

畑横に茂る南方系朝顔

それらしいものは見当たらず 畑と先には牛舎があった

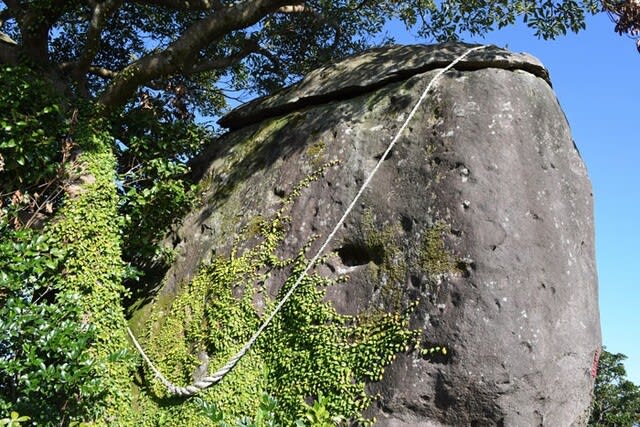

野草など写しながら探しますが見当たらず、道は3本に分かれ、まっすぐ進むと先に畜舎が見えました。ここまで歩いてきたので、さらに進むと道の右手に石碑がありました。

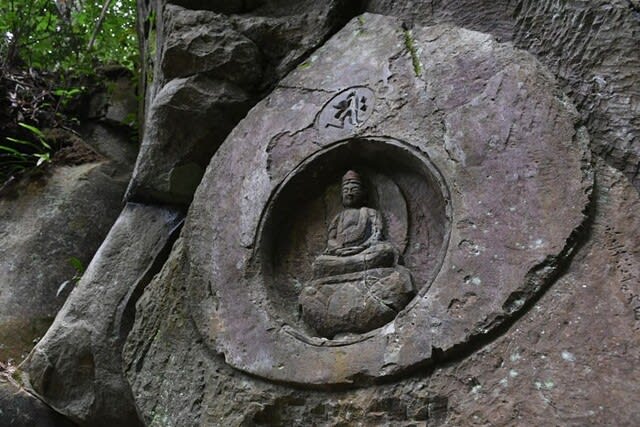

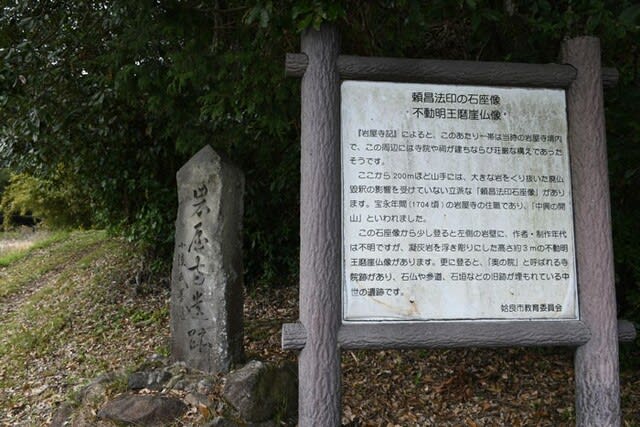

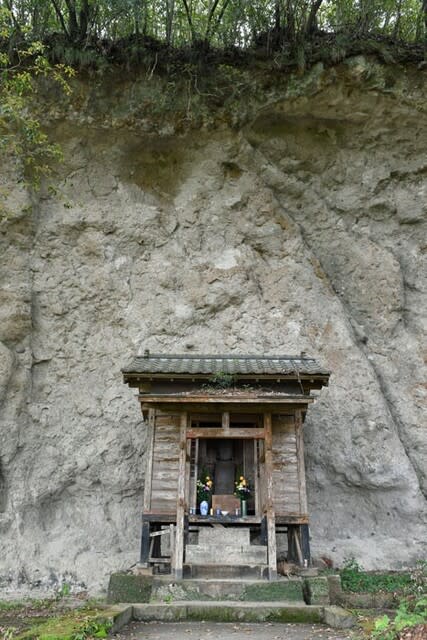

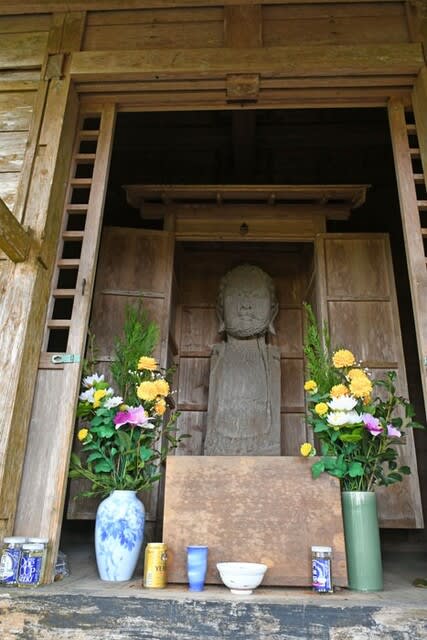

7時13分 訪ね当てた名号板碑 移設したような感じ

ウィキペディアによると・・・名号(みょうごう)とは、仏・菩薩の称号をさしていう。名をもって号(さけ)ぶという意味を持つ。「六字名号」・「九字名号」・「十字名号」などがある。板碑(いたび)は、主に供養塔として使われる石碑の一種である。

説明板

鹿児島市役所いしき支所かわら版を引用して紹介します。

小山田地域の宝へ。。。「名号板碑」

~2020.9.18付南日本新聞に記事として掲載されました~

小山田町上永吉地区の山中で見つかった「南無阿弥陀佛」の石碑!

室町時代末期の1509(永正6)年に高野山の高僧「智亜」により建立されたとされています。このたび、小山田校区まちづくり推進協議会と小山田小学校PTAが近くの農道脇に移設しました。

未だ文化財の指定は受けておりませんが、建立されてから500年以上という貴重な板碑。。。今後も地域住民の方々によって守り継がれていくことでしょう。

『名号板碑』へは国道3号線「塚田橋」から県道小山田谷山線へ犬迫方面へ約1.5キロ(車で約3分)「上永吉」バス停が目印 峠の頂上手前に手作りの道案内があります。(引用終わり)

(私が書いた南側からの道順とは逆で、北側からの道順案内です。)

ココログ、ともちゃんの『徘徊と独り言』には、2020年9月12日に建碑式が行われたこと。板碑は1枚の石板に彫った卒塔婆。高さ2m、幅40cm、厚さ26㎝。など、詳しい説明がありました。ありがとうございます。

近くの道沿いのミズヒキ

現在地に移設される前から、入り口に案内板があり一度訪れたいと思っていました。今の時代まで大きな損傷もなく残っていたのは驚きです。今朝は実現できて幸いでした。

9時1分 農業センターのコスモス 見頃が続いています

今朝は雲一つない青空でした。11月に入り、センターは冬時間。駐車場の開錠時間が1時間遅くなり8時半になっていました。

カメラを手にした数人を見かけました。まだ花殻が目立たず、色とりどりのコスモスは見映えがします。早朝から好きなものを写し、歩き回れる健康に、家族に、感謝、感謝です。

5時53分 桜島の上に残る小さな月 以下の画像は11月2日に撮影

6時45分 朝日が顔をのぞかせハトが飛ぶ

かごしま健康の森公園からの桜島です。今朝は殆ど雲のない単調な夜明けでした。カラスは少なめで時折ハトが飛んできました。

7時1分 名号板碑への入口 画面外左手は「とぎ屋」への下り坂

道が狭いので近くの広い場所に車を止めて歩きました。上へ150mとありますが、実際には650mほどで一部区間は車の離合が困難です。

この案内板までの道順は、犬迫小学校近くの農産交流施設「泉石蔵」を西に約200m地点を右折、坂道を約600m上がった荒磯上バス停付近の交差点左側です。

畑横に茂る南方系朝顔

それらしいものは見当たらず 畑と先には牛舎があった

野草など写しながら探しますが見当たらず、道は3本に分かれ、まっすぐ進むと先に畜舎が見えました。ここまで歩いてきたので、さらに進むと道の右手に石碑がありました。

7時13分 訪ね当てた名号板碑 移設したような感じ

ウィキペディアによると・・・名号(みょうごう)とは、仏・菩薩の称号をさしていう。名をもって号(さけ)ぶという意味を持つ。「六字名号」・「九字名号」・「十字名号」などがある。板碑(いたび)は、主に供養塔として使われる石碑の一種である。

説明板

鹿児島市役所いしき支所かわら版を引用して紹介します。

小山田地域の宝へ。。。「名号板碑」

~2020.9.18付南日本新聞に記事として掲載されました~

小山田町上永吉地区の山中で見つかった「南無阿弥陀佛」の石碑!

室町時代末期の1509(永正6)年に高野山の高僧「智亜」により建立されたとされています。このたび、小山田校区まちづくり推進協議会と小山田小学校PTAが近くの農道脇に移設しました。

未だ文化財の指定は受けておりませんが、建立されてから500年以上という貴重な板碑。。。今後も地域住民の方々によって守り継がれていくことでしょう。

『名号板碑』へは国道3号線「塚田橋」から県道小山田谷山線へ犬迫方面へ約1.5キロ(車で約3分)「上永吉」バス停が目印 峠の頂上手前に手作りの道案内があります。(引用終わり)

(私が書いた南側からの道順とは逆で、北側からの道順案内です。)

ココログ、ともちゃんの『徘徊と独り言』には、2020年9月12日に建碑式が行われたこと。板碑は1枚の石板に彫った卒塔婆。高さ2m、幅40cm、厚さ26㎝。など、詳しい説明がありました。ありがとうございます。

近くの道沿いのミズヒキ

現在地に移設される前から、入り口に案内板があり一度訪れたいと思っていました。今の時代まで大きな損傷もなく残っていたのは驚きです。今朝は実現できて幸いでした。

9時1分 農業センターのコスモス 見頃が続いています

今朝は雲一つない青空でした。11月に入り、センターは冬時間。駐車場の開錠時間が1時間遅くなり8時半になっていました。

カメラを手にした数人を見かけました。まだ花殻が目立たず、色とりどりのコスモスは見映えがします。早朝から好きなものを写し、歩き回れる健康に、家族に、感謝、感謝です。