11月16日(水)冠嶽神社に行く途中で田の神様を訪ねました。

鏑楠(てきなん)の田の神様 以下の画像は11月16日に撮影

広域農道を東側から、いちき串木野市生福方向に向かう上り坂をヤブサメファーム(地鶏放し飼い牧場)方向へ左折、狭い道を500mほど進みます。養鶏所売店手前の竹藪横に田の神像がありました。

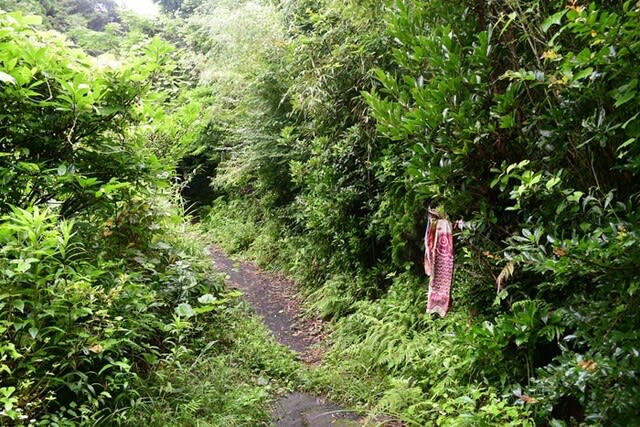

ここまでの道は狭い

大規模養鶏所のため車の出入りが多く、撮影していた数分間でも4台。珍しい田の神様ですが、途中の道は狭く離合箇所は限られますので運転にはご用心を。

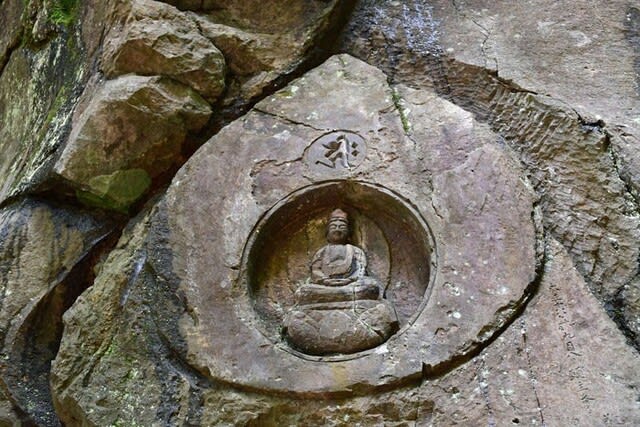

なぜか竹藪にある田の神様

案内標柱には一石並立、説明版には一石双体と書かれた珍しい男女ペアの田の神様です。一般的に田の神様は一石一体であり、双体のものはいちき串木野市と薩摩川内市に集中しているとのこと。

右側にあるのは別の石像のかけらか

よく見る田の神様とはかなり異質

風化が少なく、表情が判りやすく、苔むした雰囲気が良く、なぜか竹藪脇にあり、かなり異質に感じました。

背面 この先は竹藪が続く

竹藪内の道は狭く車は通らないようですが、下の方には水田があります。ここに移したのか、今は竹藪だが昔は水田だったのか不思議なところです。

11月8日に訪れた、双体の田の神様3体は、こちらからご覧ください。

鏑楠(てきなん)の田の神様 以下の画像は11月16日に撮影

広域農道を東側から、いちき串木野市生福方向に向かう上り坂をヤブサメファーム(地鶏放し飼い牧場)方向へ左折、狭い道を500mほど進みます。養鶏所売店手前の竹藪横に田の神像がありました。

ここまでの道は狭い

大規模養鶏所のため車の出入りが多く、撮影していた数分間でも4台。珍しい田の神様ですが、途中の道は狭く離合箇所は限られますので運転にはご用心を。

なぜか竹藪にある田の神様

案内標柱には一石並立、説明版には一石双体と書かれた珍しい男女ペアの田の神様です。一般的に田の神様は一石一体であり、双体のものはいちき串木野市と薩摩川内市に集中しているとのこと。

右側にあるのは別の石像のかけらか

よく見る田の神様とはかなり異質

風化が少なく、表情が判りやすく、苔むした雰囲気が良く、なぜか竹藪脇にあり、かなり異質に感じました。

背面 この先は竹藪が続く

竹藪内の道は狭く車は通らないようですが、下の方には水田があります。ここに移したのか、今は竹藪だが昔は水田だったのか不思議なところです。

11月8日に訪れた、双体の田の神様3体は、こちらからご覧ください。