5月30日(土)鹿児島の梅雨入りが発表されました。

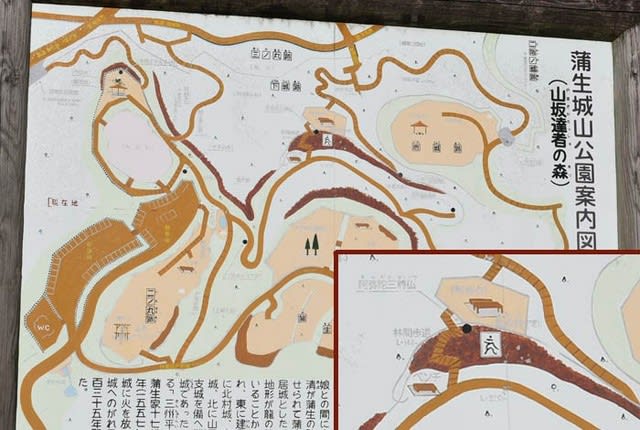

鹿児島市谷山の慈眼寺公園 以下の画像は5月30日に撮影

午後からの所用後、慈眼寺(じげんじ)公園に立ち寄りました。鹿児島では「じがんじ」とも呼ばれています。ふるさと考古歴史館、コスモス園の山手には谷山神社があり、和田川沿いの「そうめん流し」とともに市民に親しまれています。

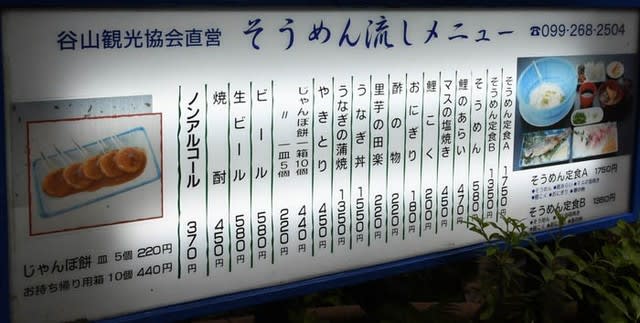

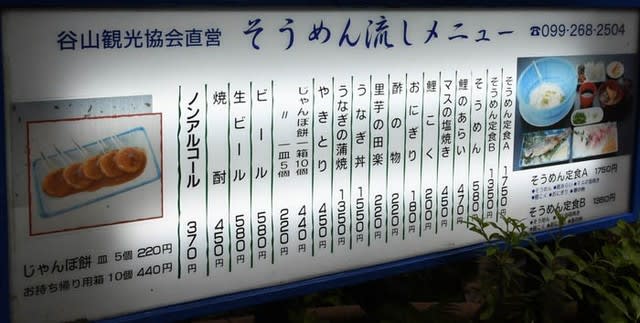

雨空の下、目立った 谷山観光協会そうめん流しの電光板メニュー

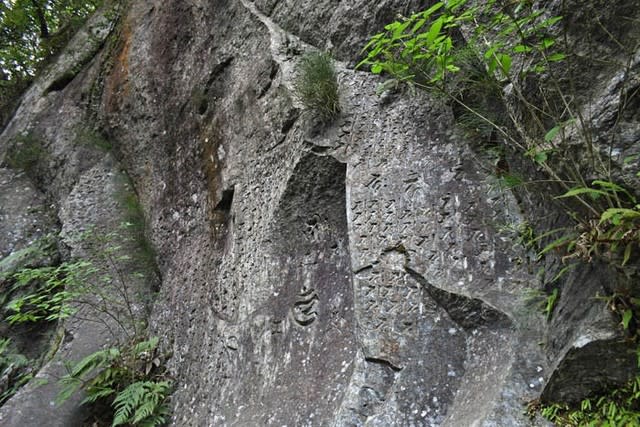

和田川沿いに点在する弘法大師座像

詳細は判りませんが、仏様ではなく僧の姿なので弘法大師像でしょうか。古い石仏や石塔などは廃仏毀釈で打ち壊され、殆どが現存しないのかも知れません。

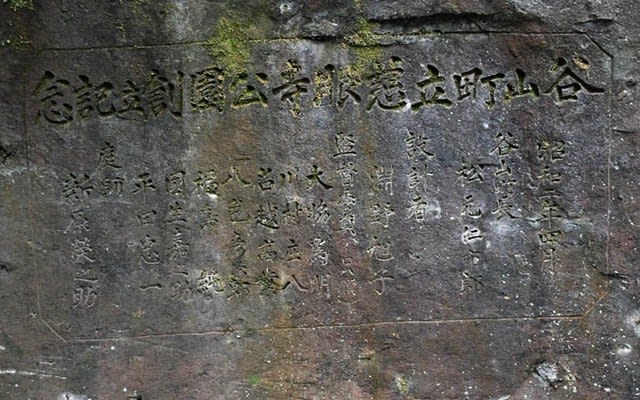

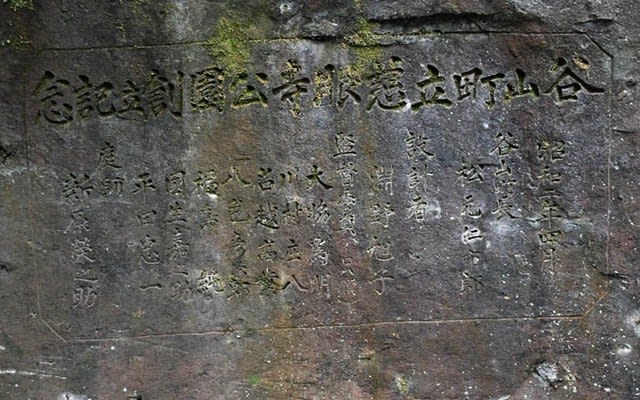

岩壁に刻まれた谷山町立慈眼寺公園創立記念の文字 昭和2年4月とある

階段を上がり広い道に出る 谷山神社への急角度階段 137段

画面外右手に車が数台止められる場所があります。ここから神社まで上がると先に息が上がり、高齢者にはきつすぎる感じです。若者が足腰を鍛えるには良いでしょう。

後で判りましたが、神社境内まで車で行けます。上からこの階段を見ると転げ落ちそうな感覚になりました。私は歴史館側の水階段横から谷山神社へ上がりました。

広い道を緩やかに上がると右手はふるさと考古歴史館

道路左手には広い駐車場があり、その西隣には少し階段状のコスモス畑がありました。すでに種がまかれているのか、残り種からか2センチほどにコスモスが伸びていました。

鹿児島ではあまり見かけないイタリア式水階段(カスケード)

水をポンプで循環させて小さな水階段が造られていました。手前は石玉回転噴水です。直径60センチ、重量300kgもある玉石が、下からの水の勢いでずっと回り続けていて不思議な感じでした。

山手に上がり東側に進むと谷山神社 旧社格は県社

名前は聞くのですが訪れたのは初めてです。パワースポットのような場所で、東側の眺めの良いところです。あいにくの梅雨空で桜島はぼんやり霞み、輪郭が判る程度でした。境内まで車で上がれるので初詣は大いに賑わいそうです。

夾竹桃が咲き始めていた

コスモス園の南側には夾竹桃が並んでいました。隣にはアジサイが多く植えてあり3分咲き程。坂道を下りて林の中を和田川沿いに下り、そうめん流し入り口駐車場まで戻りました。

アジサイには雨が似合う

日本料理店跡地の庭木が残っており、ここでもアジサイが雨に濡れてきれいでした。5月31日までの累計雨量は鹿児島市で16ミリ。梅雨入りとしてはほど良い雨でしたが、7月に入ると後半は特に大雨が降りやすく注意が必要です。

コロナ禍は北九州市など一部で第2波が懸念されており、まだまだスッキリとはいきません。真夏の強烈な紫外線で疫病退散を願いたいものです。

鹿児島市谷山の慈眼寺公園 以下の画像は5月30日に撮影

午後からの所用後、慈眼寺(じげんじ)公園に立ち寄りました。鹿児島では「じがんじ」とも呼ばれています。ふるさと考古歴史館、コスモス園の山手には谷山神社があり、和田川沿いの「そうめん流し」とともに市民に親しまれています。

雨空の下、目立った 谷山観光協会そうめん流しの電光板メニュー

和田川沿いに点在する弘法大師座像

詳細は判りませんが、仏様ではなく僧の姿なので弘法大師像でしょうか。古い石仏や石塔などは廃仏毀釈で打ち壊され、殆どが現存しないのかも知れません。

岩壁に刻まれた谷山町立慈眼寺公園創立記念の文字 昭和2年4月とある

階段を上がり広い道に出る 谷山神社への急角度階段 137段

画面外右手に車が数台止められる場所があります。ここから神社まで上がると先に息が上がり、高齢者にはきつすぎる感じです。若者が足腰を鍛えるには良いでしょう。

後で判りましたが、神社境内まで車で行けます。上からこの階段を見ると転げ落ちそうな感覚になりました。私は歴史館側の水階段横から谷山神社へ上がりました。

広い道を緩やかに上がると右手はふるさと考古歴史館

道路左手には広い駐車場があり、その西隣には少し階段状のコスモス畑がありました。すでに種がまかれているのか、残り種からか2センチほどにコスモスが伸びていました。

鹿児島ではあまり見かけないイタリア式水階段(カスケード)

水をポンプで循環させて小さな水階段が造られていました。手前は石玉回転噴水です。直径60センチ、重量300kgもある玉石が、下からの水の勢いでずっと回り続けていて不思議な感じでした。

山手に上がり東側に進むと谷山神社 旧社格は県社

名前は聞くのですが訪れたのは初めてです。パワースポットのような場所で、東側の眺めの良いところです。あいにくの梅雨空で桜島はぼんやり霞み、輪郭が判る程度でした。境内まで車で上がれるので初詣は大いに賑わいそうです。

夾竹桃が咲き始めていた

コスモス園の南側には夾竹桃が並んでいました。隣にはアジサイが多く植えてあり3分咲き程。坂道を下りて林の中を和田川沿いに下り、そうめん流し入り口駐車場まで戻りました。

アジサイには雨が似合う

日本料理店跡地の庭木が残っており、ここでもアジサイが雨に濡れてきれいでした。5月31日までの累計雨量は鹿児島市で16ミリ。梅雨入りとしてはほど良い雨でしたが、7月に入ると後半は特に大雨が降りやすく注意が必要です。

コロナ禍は北九州市など一部で第2波が懸念されており、まだまだスッキリとはいきません。真夏の強烈な紫外線で疫病退散を願いたいものです。