ユダヤとアラブの子供たちが近づいて理解しあうために

エステル・山崎

未来に夢を託し多くの希望者から選択

新学期も始まり、今年も新入生を迎えて、共学共存の教育活動の第一歩を踏み出しました。今年は例年にない個性のある新入生の参加で、活動も期待に溢れています。共学共存活動を推進するアラブ側のエーベン・シナ中学校のスワード先生からも、同じような状態だと報告を受けました。つまり、近年の共学共存推進教育の現場での草の根活動が、小学校の児童たちにも徐々に受け入れられて、中学校へ入学する以前の環境から、この主旨が理解され始めたと考えるべきなのでしょう。

全国的規模の共学共存活動も、個々の現場としては、実際に少数の地味な草の根活動の連続だという現実を、報告しておきたいと思います。それは、私が指導する生徒20名、スワード先生が指導する生徒20名という限られた人数の活動だからです。この数字に関していえば、毎年新学期早々の募集期間に参加を希望してくる生徒数は、もっともっと多いのです。しかし、現場の活動費に限度があること、そして指導者の立場からすると、この程度の生徒数が丁度良い指導環境なのです。それが、活動開始前に参加できる生徒を選んで、活動し易い人数に限定している理由です。

生徒数は少ないのですが、この生徒たちが共学共存の本質を学び、次の時代へと輪を広げていく未来を考える時、その意味は重要です。将来に続くやり甲斐のある仕事なのです。草の根活動という地味な教育分野ですが、私たちを含め、現場の関係者は夢の多い教育だと希望を抱いて頑張っています。

「ユダヤとアラブの民族紛争」は、過去の長い歴史が物語っているように悲惨で重いものです。その歴史的重みを跳ね返すため、私たちは、共学共存教育のプログラム・レベルの質を毎年向上させようと努力しています。指導者側の研修会も頻繁に実施されています。そして当然、その教育に従事する関係者一人一人の頑張りがあります。近年は周囲から支援する組織が定着し始めたことも見逃せない事実だと思います。

共学共存指導要領と会合前の事前準備

さて、今回の具体的な現場からの報告の第一弾は、ユダヤ・アラブ双方の子供たちが接触する前の準備段階の話になります。これはスワード先生の学校でも、全く同じ方法で準備を進めています。共学共存の合同活動を始める前の段階で、各々の教室でユダヤ人側だけ、或いはアラブ人だけの集まりで始める準備段階のテクニックがあります。

まず、生徒たちに、それぞれの人種や民族に関する第一印象を率直に紙に書かせることから始めます。例えば、A君には、ロシア人とは何か、B君には、アメリカ人とは何か、C君には、日本人とは何かという具合いに質問して、各々の考えを書いてもらいます。もちろん、さりげなく、アラブ人をどう思うか、ユダヤ人をどう思うかも必ず組み込んでおきます。その結果、例えばロシア人には移民者、ホームレスが多く、アルコール中毒が多いなどと、報道機関のニュースから受けた印象だけでイメージを表現してきます。日本人に関しては、カメラを持って集団で行動し、同じ物体を撮影している人たちは多分日本人だろうと記述しています。近代の子供らしいユニークな回答もあり、時折、教室中に爆笑が起こります。

もちろん、深刻な描写で回答してくる場合もあります。例えば、アラブ人とは何かを質問されたユダヤ人の生徒の多くは、「アラブ人はテロリストだ、嘘つきだ、信用できない」などと回答します。一方、アラブ側でも同じ状況で、ユダヤ人とは何かについて、「ユダヤ人は武力と金力で支配する、信用できない」などの回答が多く集まります。

偏見からの解放と共学共存への糸口

これは、準備段階教育の最初の活動日に行う、イスラエル教育省の共学共存指導要領です。この方法は、教育者だけの研修会で事前に先生方に渡される「共学共存教育のプログラム」に明記されています。この個別アンケートの回答発表と討論は、準備教育時間の最後のまとめ段階になっています。この討論の時間に、生徒たちは意外な事実を先生から聞かされることになるのです。

先生は彼らの回答に対して、何故そのような回答をしたのか、よく考えてその理由を詳しく説明するように生徒たちに求めるのです。そうすることにより生徒たちは、「どうしてその回答になったのか」、それぞれの考えに到った要因を深く考えるのです。そこで浮かんでくる思考が、アラブとユダヤの接近への糸口になるのです。この討論で生徒たちが考えることによって、今まで漠然とした感覚だけでユダヤが嫌い、アラブが嫌いと考えていたという事実に気がつきます。つまり、具体的に明確な理由もなく漫然とした拒絶反応をしていたということです。それまでは、テレビのニュースなどから、一部の過激なグループが起こした事件を、まるで民族一丸となって起こしたかのように思っていたこと、無意識に民族全体を悪く考えていたことに気が付きます。つまり、ニュースを勘違いして受け止めた結果、そのニュースを異常に拡大させた民族意識に結びつけていたことに気がつくのです。そこで初めて、物事の本質や真実に、冷静に目を向けるようになるのです。

それからは、一般の人々は何を思っているのだろうと考えるようになります。これが、ささやかではあっても、明らかに平和への希望の光に育っていくのです。

こうした準備段階の教育は、極めて重要です。これから1年間の共学共存活動の主軸となるからです。準備段階での討論は、それを分析して理解すると、今まで漠然とした理由で「ユダヤ・アラブの接近」を妨げていた事実に気がつき、一歩近づこうと思う心が育ってくるのです。

こうしてユダヤ側もアラブ側も、接近してもよいという気持ちを確認し、最初の合同活動を実施する日取りを決め、次の合同活動に進むことになります。アラブ側のスワード先生とは、毎回緊密な連絡を取ります。そして、お互いの生徒たちの基本的な考え方が安定した時点を確認してから、次のステップへと進んでいきます。

今年も、私たちハヨベル中学校とエーベン・シナ中学校の「ユダヤ・アラブ共学共存」の草の根活動が開始されました。これから今年の新入生たちが、どう前進していくのか、「ケレン・ハオール」の機関誌の誌上を通して、読者の皆様に現場報告を続けていきたいと思います。私たちはスワード先生共々、日本の皆様からのご理解ご支援を活動のエネルギー源としています。どうぞ、今後とも応援宜しくお願いいたします。(訳:山崎智昭)

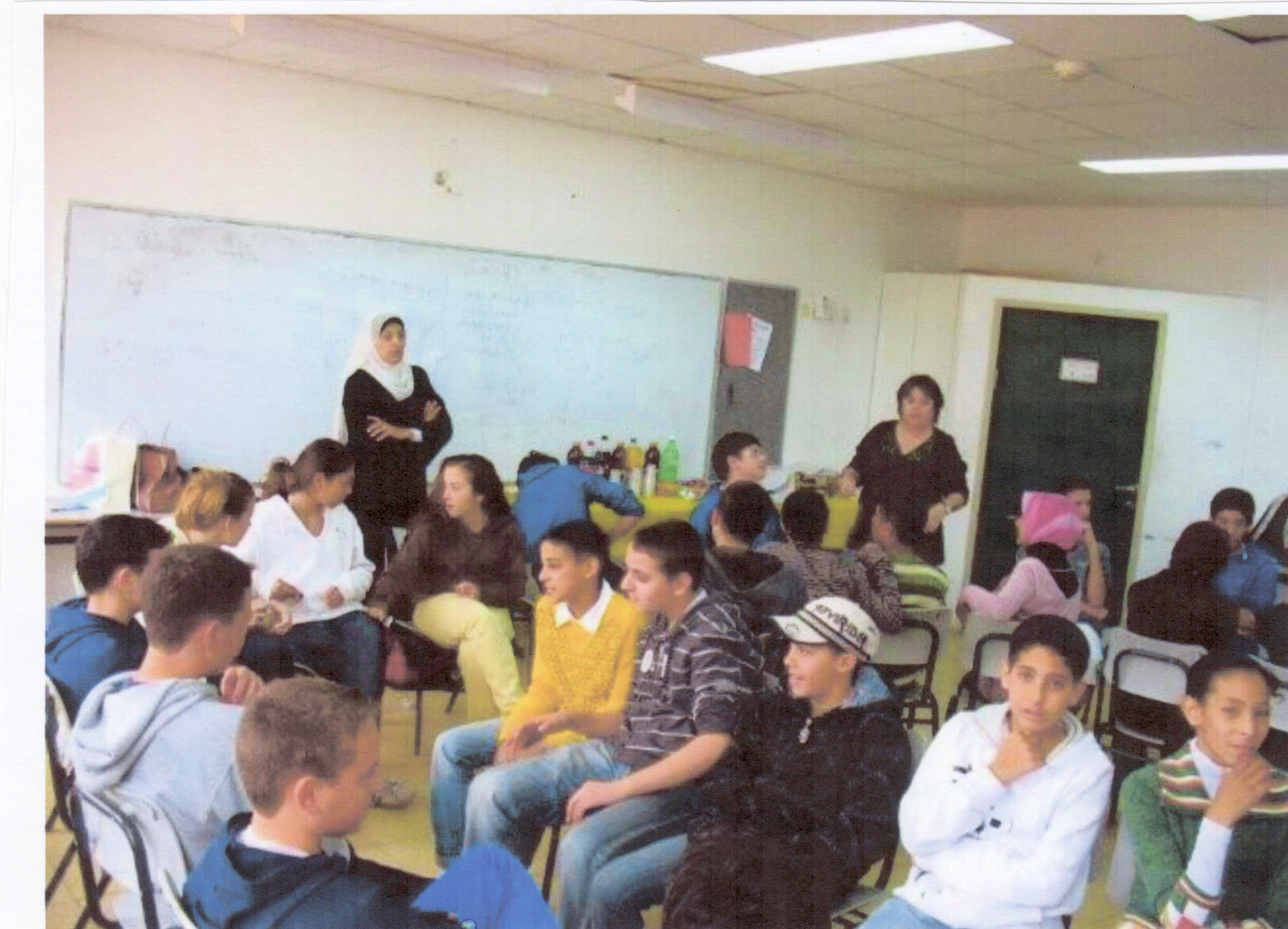

写真はスワード、エステル先生と共学共存活動中の中学生

筆者は山崎智昭さんの奥さん

なお「ケレン・ハオール」の全号をご覧になりたい方はhttp://keren-haor.blogspot.com/をどうぞ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます