教育の選択 中島ヤスミン

イスラエルでの育児の意味

この夏、私たちに第2子が生まれました。名前はクフィール、若獅子と言う意味です。アラブ文化でもヘブライ文化でも獅子はとても凛々しく、勇敢で王者のイメージがあるため、よく男の子の名前に使われます。また聖地エルサレムも昔から、この獅子が町のシンボルになっています。そんな街で生まれた獅子座の男の子という意味でこの名を付けました。

以前、先輩のお母さんから「イスラエルで子どもを育てるということは、18歳になったら軍隊に行くことも覚悟しなければいけないのよ」と言われたことがあります。その時はこの言葉の意味にあまり注目しませんでしたが、今はこの言葉の意味がよく理解できます。

私の夫はエルサレム大学で教鞭をとっていますが、2000年9月に勃発した第2次インティファーダと呼ばれるパレスチナ民族蜂起の時期に軍隊にいた人たちが、今、夫の教え子となっています。彼らが当時の生々しい戦闘の様子を話してくれました。また、今でも兵士の一人がガザで誘拐されたまま4年が経過しています。高校を卒業するまで18年間、普通の子どもたちのように生活していたのが、軍隊で一変する体験をして精神的に傷つく子もいます。私たちの子どもが18歳になる頃に、このような状況が起こらないよう願い、そのために何ができるのだろうと考えた時、やはり相互理解しかないのではないかという結論に到達します。

私は2010年4月10日発行の「ケレン・ハオール6号~8号」まで3回に渡って、ハンド・イン・ハンド(HIH)エルサレム校の父母たちにインタビューを行いました。これはこの学校の活動が子どもに、どのような影響を与えているのか私にとても興味があったからでした。

エルサレム校の「オープン・デー」に参加

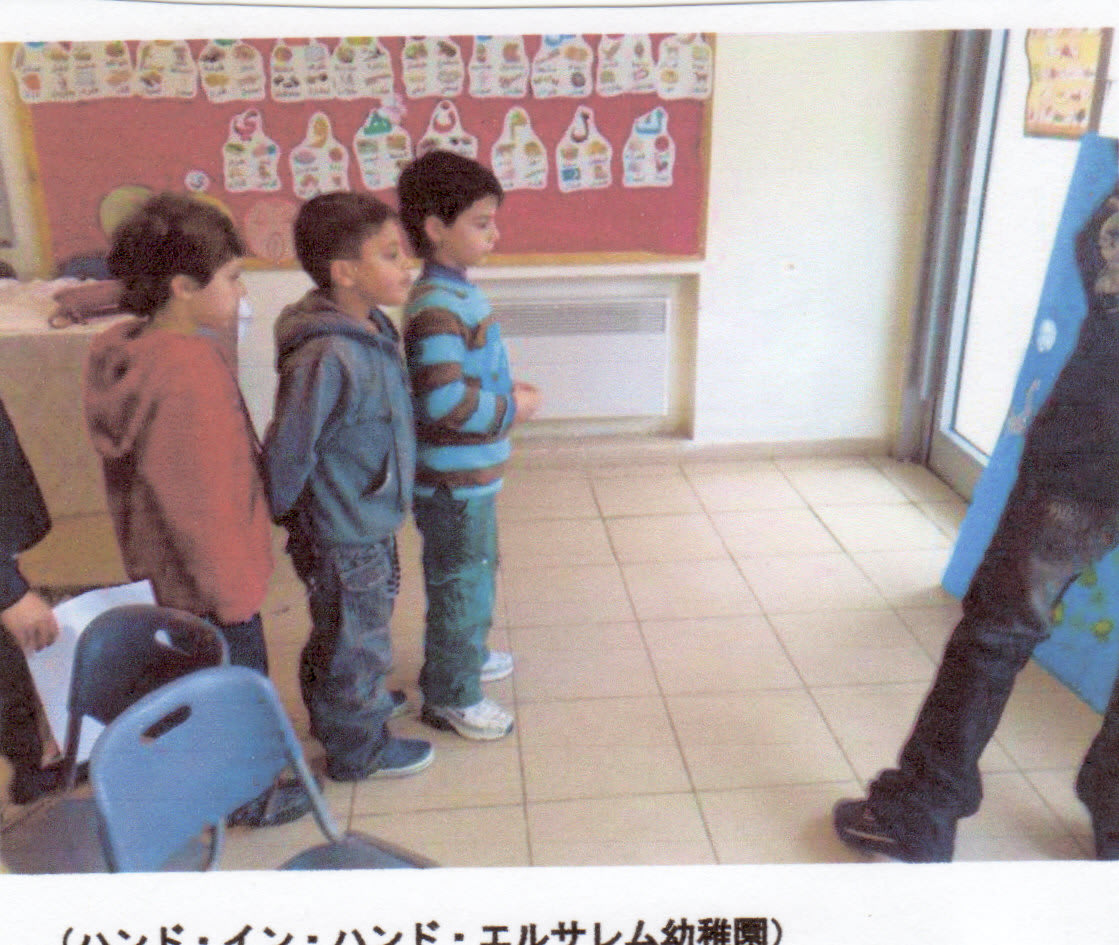

今年、2010年1月、HIHエルサレム校の「オープン・デー」に参加しました。この日は、入学希望の両親が授業参観できる日です。朝からいくつかのグループに分かれ、担当の先生からヘブライ語またはアラビア語で学校の様子や授業風景などの説明があり、見学します。小学校の国語のクラスでは尐人数に別れ、ユダヤの子どもたちはアラビア語を、アラブの子どもたちはヘブライ語の補習をしながら授業をしていました。

また算数のクラスでは、ヘブライ語とアラビア語で書かれた教科書を見せてくれましたが、今の形ができるまでいろいろ試行錯誤があったと話してくれました。そのような努力の結果、この教科書はバイリンガル教育として良くできた構成になっています。また校舎は日本の学校の様に教室が直線に並んでいるのではなく、螺旋状に円を描くように並んでいます。そのため、教室は一直線の硬いイメージではなく、いろいろな学年の子どもたちが自然に入り交じれる感じでした。

その後、父母たちは一つの教室に入り、学校の運営方針などの説明を聞きました。質疑応答が行われ、父母からはバイリンガルのため他の学校より多くの勉学時間が必要なこと、そのため通常の学科の学力への影響が出ることなどについて質問が出ました。しかし、先生方の説明ではこの学校の学力レベルは、イスラエル全国でも高いとのこと。その要因としては授業時間が普通より長いこと(通常の学校では午後1時に終わるが、HIHでは3時まで)、

また相互コミュニケーションがよくとれていて、きめ細かに目が届いているため、落ちこぼれが出にくいことなどが挙げられました。

授業料の話になり、通常の学費から大きくかけ離れ高額にならない様に努力して、希望者を経済的理由で制限しないようにしていることや、どうしても経済的負担がある家庭には奨学金制度もあることなどが紹介されました。もちろん父母たちの支払う学費、政府の教育援助だけではこの学校の特殊な人員運営を賄うことはできないので、これらについては、学校の活動に理解を示す各国の団体に援助を要請していることも説明されました。また、子どもの入学を希望する親は、入学願書を提出しますが、各クラスはユダヤ人/アラブ人が半々(15名程度ずつ)になるよう構成しているので、必ずしも希望者全員が入れる訳ではないことも説明されました。イスラエルでは3歳 から公立の幼稚園に入れますが、正式には4歳、5歳の2年間で、その後、小学校に入学します。HIHも政府の認可校なので、この4—5歳児の幼稚園か ら始まります。長女、恵伝(エデン)はこの2月で4歳になるので、次の新学期9月からHIHエルサレム校に入園させたいと私たちは希望しています。

HIH校と通常校の違い

ここでHIHと通常のユダヤ系教育機関の違いをお話ししましょう。現在、恵伝は家の近所にあるWIZO (Women International Zionist Organization) の経営している託児所に通っています。ここは場所柄、近隣のキリスト教アラブ人家族の子どもたちも通って来ます。一応世俗的な保育園なのですが、行事や暦はユダヤ教に沿ったものになっています。休みも「ユダヤの新年」や「過ぎ越祭」などです。毎週金曜日には安息日に入るため、ユダヤ教のお祈りもします。子どもたちはイベントとして楽しんでいるのですが、クラスにはキリスト教の3名の子どももいます。しかし彼らの文化的行事は保育園では一切ありません。

それでも去年一人のキリスト教徒のお母さんが、クリスマスにクラスの子どもたち皆にサンタロースを型どったチョコレートをプレセントしました。もちろん子ども達は大喜びで、それをかじっていました。私が残念に思うのは、毎日一緒に過ごしているのにアラブ人側の文化を知る機会が、ここのカリキュラムではないことです。その反面、入園しているアラブ人の子どもたちは、ヘブライ語やユダヤ文化を理解することができ、この3年間、家ではアラブ文化、外ではヘブライ文化を学んでいるのです。

事実、3人のアラブ人家族の子どもたちは、言語を話しだす時期にヘブライ語も同時に学び、クラスの中で普通にみんなと遊んでいます。子どもたちはまだ異文化という概念がないので、共通の興味や遊びなどでお互いに友達になっています。来年からそれぞれ次の幼稚園に進みますが、アラブ人のお母さんたちにどこに行くのか聞いてみたら、一人のお母さんは上の子がHIHに通っていて、気に入っているので下の子も入れたいと話していました。

私たちも最近、日本語とヘブライ語の違いを認識しだした恵伝に、アラビア語が新しく入って馴染めるか不安もありますが、もし同じクラスの子が新しいクラスにいれば、より馴染みやすいかなと思っています。理想を言うと、HIHのような方式が通常の学校に取り入れられることです。そうすれば、わざわざ遠くまで通う必要もなく、近所の幼馴染の子どもたちとも、そのまま一緒に成長できるのにと思います。いずれにせよ今は恵伝がHIHエルサレム校に入学を許可してもらえるかどうか、結果待ちの状況です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます