(2019/09/11 20:00-画像修正(中央アジアの弓月・ヤマト・ナラに関する地図、及び追記)

(同上-「本ブログ過去の関連記事」に記事、及び「参考文献」に文献を追加)

※ 本記事において幾つかの引用文献と画像を借用する事によって構成しておりますが、本記事により当方は収入を一切受け取っておりません。

※ I have made composition by borrowing some references and pictures in this article, but I don't receive the income at all by this article.

「八咫烏」に見る古代ユダヤ人のパレスチナ人と日本人の繋がり

八咫烏が導いた「神武東征」は阿波の「倭」(やまと、「邪馬壹國」(やまとのくに))から奈良の「大倭」(おおやまと、大和国)への「遷移」を物語る

"Yatagarasu", Palestinian-Japanese tie

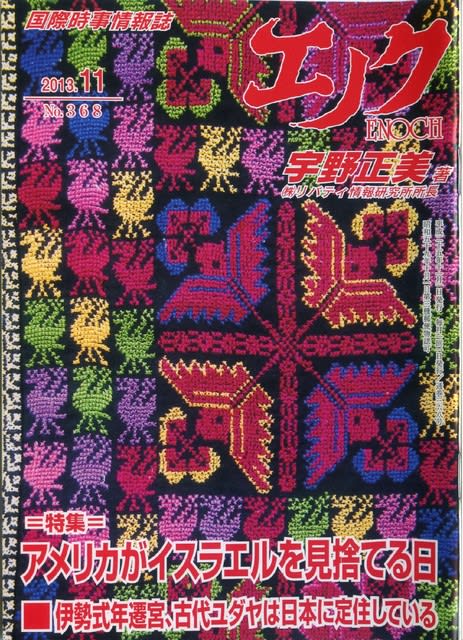

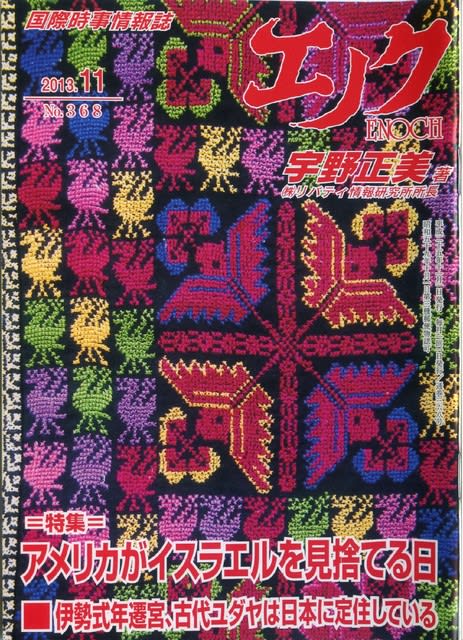

出典:2013/11号(No.368)・国際時事情報誌エノク「アメリカがイスラエルを見捨てる日 ■伊勢式年遷宮、古代ユダヤは日本に定住している」

2018年11月30日までに

以下、2018/11/30付・alterna:「パレスチナ刺繍と着物文化をつなぐ(生駒芳子)」より

『フェアトレードの活動を繰り広げている人は数々いるが、山本真希さんの活動の話を聞いた時には、フェアトレードの通常の意味合いとは少し異なる世界観を感じた。パレスチナに出かけて行って、現地の刺繍職人に着物の帯の刺繍を依頼するという活動─。そこには、いくつもの「貢献」「エシカル」の意味合いが層を成している。(生駒芳子)

まずは、パレスチナの女性刺繍職人の経済自立を支援するという意味合い。これは、途上国の人々の経済自立を支援するフェアトレードの本来の意義としっかり重なる。

第二に、伝統的な刺繍職人の世界を未来に繋げるという、クラフツマンシップ支援の意味合い。世界各国で、大量生産のファストな波に押されて、伝統工芸世界は、衰退の一途をたどっているが、パレスチナの刺繍職人も例外ではない。その刺繍職人たちに、新しい提案をし、現代に接続する物作りへと導くという活動は、国境を超えて、意義深いものがある。

第三に、パレスチナ刺繍と着物文化をつなげるという、国際交流の意味合い。山本さん以外に、いったい誰が、パレスチナ刺繍と着物文化を結ぼうと思い付くだろうか。おそらくそれは、山本さんならではの発想であり、それを実際の活動に結びつけるエネルギーも、他の誰も真似できない独自のものと言える。通常、着物への刺繍というと、京刺繍や加賀繍を思い浮かべるが、そこにパレスチナの地の刺繍をもたらそうとは、とてもダイナミックでグローバルで、創造的なコラボレーションの発想と言える。

第四の意味合いとしては、紛争の地であるパレスチナと組むことで、平和であるからこそ達成できる美しい文化的なコラボレーションを広くうたう、そんなメッセージも盛り込まれている。』

(以上、2018/11/30付・alterna:「パレスチナ刺繍と着物文化をつなぐ(生駒芳子)」より)

YouTube: The Language of Palestinian Tatreez Embroidery

2019/07/03公開

YouTube: بِتطريزٍ يُزاوِجُ بين الأصالةِ والحداثةِ تُحاكُ الأثوابُ الفلسطينيةُ في معمل"سلوى الخالدي"

研究室「Salwa Khalidi」では、オリジナリティとモダンさを織り交ぜたパレスチナドレスの刺繍入り

2019/07/29公開

YouTube: أبناء غزة يتزيّنون بزيّهم التراثي الفلسطيني

ガザの人々はパレスチナの遺産の服装で飾られています

2019/08/08公開

熊野本宮大社 八咫烏の像

出典:ウィキペディア「八咫烏」

熊野本宮大社の鳥居の横に掲げられた八咫烏の旗

出典:ウィキペディア「八咫烏」

法隆寺所蔵、玉虫厨子・須弥座背面(須弥山世界図)

出典:ウィキペディア「玉虫厨子」

出典:「古都奈良の名刹寺院紹の紹介、仏教文化財の解説など」~「法隆寺-4」

出典:2014/12/04付・黒曜石は夢見ている「縄文のゴンドラ」

(同様…「邪馬台国大研究」~「歴史倶楽部」~「168回例会・熊本県立装飾古墳館」)

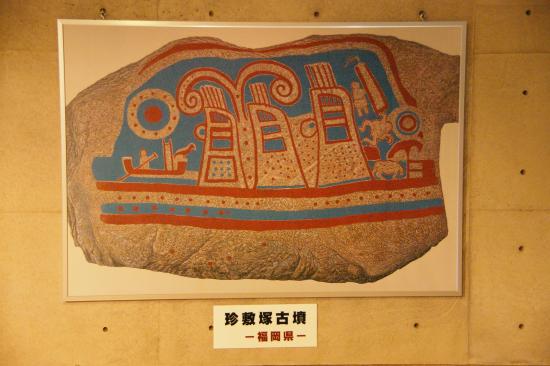

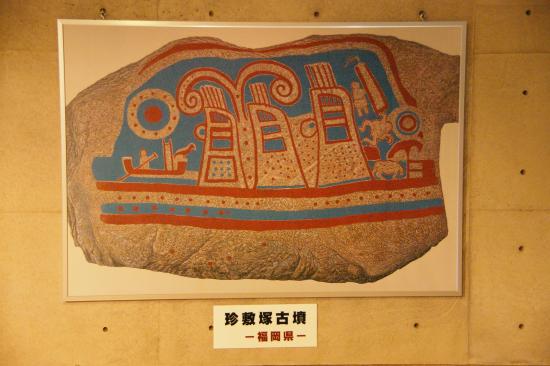

出典:2017/03/23付・たっちゃんの古代史とか「福岡県の珍敷塚古墳はエジプトからの民族移動を示す大陸地図だった件」

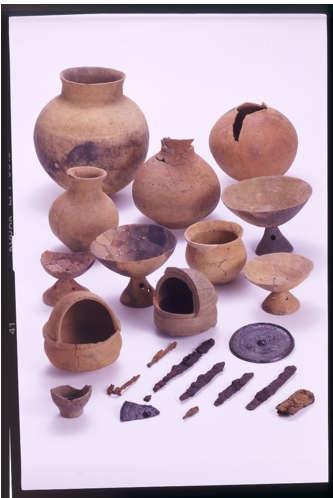

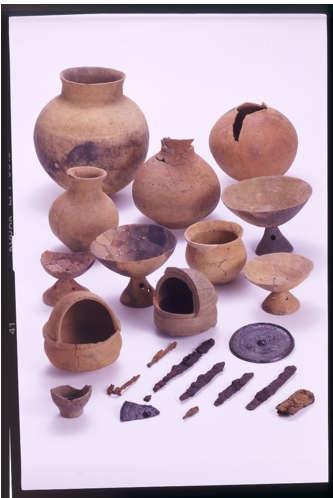

出典:「ふるさとづくり推進ポータルサイト」~「ふるさとデジタル図書館」~「高部30号墳・32号墳出土資料」

出典:「房総の古墳を歩く」~「馬来田国(まくたのくに)の古墳」

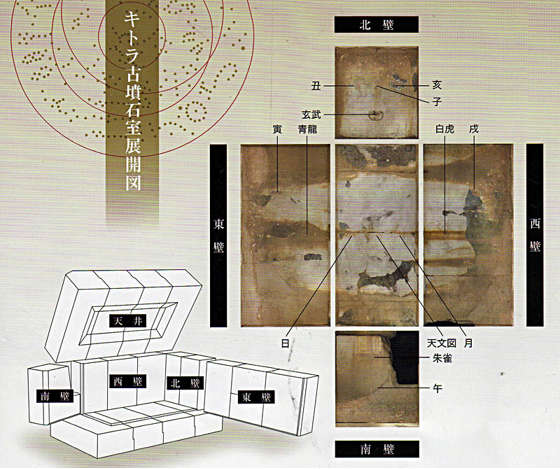

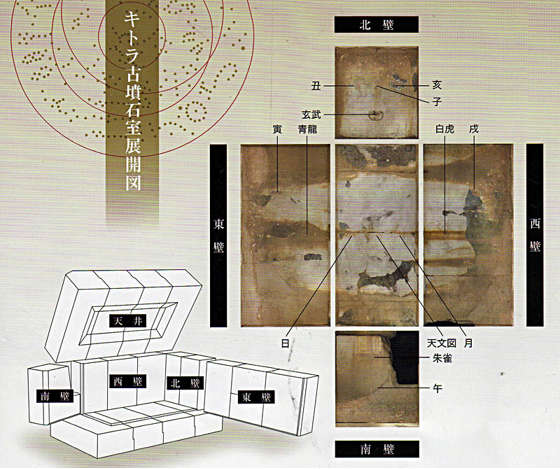

以下、2002/02/26付・理科教育ニュース(新聞記事)(産経新聞)「キトラ古墳 天井天文図 国内初 日輪にカラス 石室北壁 ネズミの目、鼻、耳も」より

奈良明日香村のキトラ古墳(七世紀末-八世紀初)の石室の天井にある現存最古の本格的な天文図の日輪(太陽)の中に、カラスとみられる壁画が描かれていたことが(平成14年2月)二十五日、分かった。

日輪の中に描かれたカラスは、古代中国、朝鮮半島の古墳などに例があるが、国内の古墳で見つかったのは初めて。

文化庁の同古墳保存活用調査委員会メンバーの河上邦彦・県立橿原考古学研究所副所長は「古代中国で太陽の象徴とされる三足烏(三本足のカラス)を描いた可能性が高い」と話している。

また、石室北壁の玄武の下方中央で確認されていた襟とみられる朱線の上の部分で、ネズミの目や鼻、耳らしい輪郭も新たに見つかった。河上副所長は「十二支の子(ね)の像に当たり、四方の壁を三体ずつの十二支像が時計回りに描かれていた可能性が強まった」としている。

文化庁が昨年十二月に撮影した石室内の写真を、河上副所長が検討した結果、天井東寄りある金ぱくの日輪の中に、カラスの黒い尾羽や翼、二本の足のようなものが描かれているのが確認された。

(以上、2002/02/26付・理科教育ニュース(新聞記事)(産経新聞)「キトラ古墳 天井天文図 国内初 日輪にカラス 石室北壁 ネズミの目、鼻、耳も」より)

以下、2015/01/09付・古代史俯瞰 by tokyoblog「三足鳥、八咫烏」(2002/02/26付・毎日新聞)より

2002年に奈良県明日香村のキトラ古墳で、石室の天井にある星宿図(天文図)の日輪の中に、三本足のカラス「三足鳥」とみられる絵が見つかったそうです。

古代中国の四神(しじん)と世界最古の星宿(星座)図が石室内に描かれた奈良県明日香村の国特別史跡・キトラ古墳(7世紀末〜8世紀初頭)で、天井にある星宿図の日輪(太陽)にカラスとみられる模様、石室北壁面にネズミの頭と人の服装を組み合わせたとみられる獣頭人身像がそれぞれ描かれていることが25日までに、研究者の指摘で分かった。以前に見つかった「寅(とら)」とみられる像と合わせ、壁面には十二支が描かれている可能性が極めて高くなった。日輪内のカラスは古代中国、朝鮮の古墳などにも描かれているが、国内の古墳で確認されたのは初めて。

文化庁などでつくる「キトラ古墳保存・活用調査研究委員会」(座長、藤本強・新潟大教授)が昨年12月、内部をデジタルカメラで撮影した。

天井東寄りにある「日輪」内では、黒い鳥の尾羽、翼、脚2本らしい模様が確認された。古代中国の神話で太陽の象徴とされた3本足のカラスとみられる。

2/26毎日新聞より

(以上、2015/01/09付・古代史俯瞰 by tokyoblog「三足鳥、八咫烏」(2002/02/26付・毎日新聞)より)

石室レプリカ(キトラ古墳壁画体験館 四神の館)

出典:ウィキペディア「キトラ古墳」

(文化庁発行の資料より)

出典:2016/10/20付・低山歩きとスケッチ「明日香散策とキトラ古墳壁画鑑賞」

飛鳥資料館常設展示のキトラ古墳壁画複製陶板の天文図

出典:2011/05/28付・観測所雑記帳『飛鳥資料館特別展「星々と日月の考古学」』

明日香村埋蔵文化財展示室 復元キトラ古墳石室模型 天文図↓

・2010/05/08付・両槻会「第20回定例会資料集 新緑の高取城址 ―日本一の山城から奥飛鳥への道―」

・2010/05/14~07/23付・両槻会「飛鳥咲読」~「第21回定例会 キトラと高松塚の壁画」

冒頭に掲げた文献の表紙の画像は、その文献の著者が今から35年程前にチュニジアのチュニスにて、パレスチナのPLO(Palestine Liberation Organization:パレスチナ解放機構)のヤーセル・アラファト議長(当時、パレスチナ国・初代大統領)と会見された時に、その著者が日本人人形をアラファト議長にプレゼントされたその返礼として受け取られた、刺繍の上着の一部を拡大した写真である。

そのアラファト議長が渡されたパレスチナ人女性達が刺繍されて作られた服の上着には、見てのとおり、3本足のカラスである「八咫烏」(ヤタガラス)が刺繍されている。

「日本の歴史における八咫烏の出現はきわめて古く、『古事記』『日本書紀』『延喜式』をはじめ、 キトラ塚古墳の壁画や福岡県珍敷塚古墳横穴石室壁画、千葉県木更津市高部三〇号噴出土鏡、世界最古の油絵である玉虫厨子(法隆寺蔵) の台座にも見ることができます。」

(「熊野本宮大社」公式サイト~「熊野コラム」~「八咫烏について」より)

サッカーのワールドカップの日本のユニホームには、「八咫烏」が描かれている。八咫烏は、日本サッカー協会のシンボルマークとなっている。

八咫烏は、日本のそれら古代の遺跡や遺物に記されているだけでは無く、支那(中国)や朝鮮の高句麗の古代遺跡にも見られる。

八咫烏(やたがらす)は、「古事記」に於いての「神武東征」の際、高御産巣日神(タカミムスビ)によって神倭伊波礼毘古命(カムヤマトイワレヒコノミコト、後の神武天皇)のもとに遣わされ、熊野国から大和国への道案内をしたとされるカラス烏である。古より伝わるままに、一般的に三本足のカラスとして知られている。

「古事記」に於いて、先ず天地開闢の時、最初に天之御中主神(アメノミナカヌシ)、次に高御産巣日神(タカミムスビ)と神産巣日神(カミムスヒ)が高天原(タカマガハラ)に出現した。この三柱は「造化三神」であり、且つそれぞれ独神である。

その後、「神代七代」が生まれ、その中で伊耶那岐(イザナギ)と伊耶那美イザナミが最後に生まれた。その両者による「国産み」に於いて「大八島」を構成する島々を生み出され、最初に淡道之穂之狭別島(あはぢのほのさわけのしま、淡路島)、次に伊予之二名島(いよのふたなのしま、四国)、以降6つ続いていくが、その中に「島根」が出て来ない。この事からも、「古代出雲」が島根ではなかった事が解る。

イザナミが「黄泉の国」へ行き、イザナギが「阿波岐原」で禊ぎ祓いを行う中、「住吉三神」の後に最後に誕生した「三貴子」として、初めに天照大御神(アマテラスオオミカミ)、次に月読命(ツクヨミノミコト)、最後に須佐之男命(スサノオノミコト)が生まれた。

天照大御神(アマテラスオオミカミ)が「天孫族」の初代となり、その二代後が瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)、そのまた三代後がカムヤマトイワレヒコ、つまり初代天皇の「神武天皇」となる。アマテラスの息子とはタカミムスビの娘の子がニニギであり、ニニギは高天原から「天孫降臨」して葦原中国(いのはらのなかのくに、※「いのはら」と読む事に注意!)の統治を行った。尚、タカミムスビは、天孫降臨の際には高木神(タカギノカミ)と呼ばれた。

ニニギの「天孫降臨」には「五伴緒」(いつとものお)が付き従った。その5柱の内、天児屋命(アメノコヤネノミコト)は中臣氏の祖、布刀玉命(フトダマノミコト)は忌部氏の祖である。

剣山の麓、阿波国麻植郡三ツ木村(現・美馬市)の「木屋平」の忌部氏の末裔である三木氏は、古代から代々唯一、新しい天皇が即位して最初の新嘗祭である践祚大嘗祭に、麻で織った「麁妙服」(あらたえ)を献上されて来られた。

また、中臣氏の祖アメノコヤネがコヤダイラ(木屋平)という地名に残っており、那賀郡(ながのこほり)や長国(ながのくに、=出雲の事)は「中」(なか)と通ずる。更に、ヘブル語(ヘブライ語)では祭司の事を「コヘン」と言うが、「コヘン」をヘブル文字で書くと。「コ八ノ」となり、「八」は漢字の「ハチ」にも読めるので、「八」を音読みの「ヤ」と読んで「コヤノ」と読まれる様になり、それが訛って「コヤネ」となった。(※「コ八ノ」の中でも特に「八」の文字は、入力文字としてヘブライ文字が無い為に近似する文字をここに載せているが、正確には左上の角部が離れて上に水平線の付いた文字。上の部分は「几」に近い(「コ几ノ」)。)

中臣氏、忌部氏とも、後に奈良へ移っており、中臣氏の方は春日大社が建てられてからはそこに祀られる様になった。しかし奈良時代頃から、忌部氏は勢力を増す中臣氏に押され始めた。中臣氏は、中臣鎌足から藤原氏に姓を変えた系が存在する一方で、本系の方は中臣氏のままで神事職・祭祀職を代々継続した。中臣氏と忌部氏は共に祭祀職を司ると共に、「元々は」、阿波の出身であった。

スサノオは、「古代出雲族」の初代である。そして、スサノオから6代後が大国主命(オオクニヌシノミコト)、その子が事代主命(コトシロヌシノミコト)と建御名方命(タケミナカタノミコト)となる。

「天孫降臨」である葦原中国の「統治」の前、先に葦原中国の「平定」を行う「国譲り」では、天孫族の建御雷神(タケミカヅチノカミ)に対しオオクニヌシとコトシロヌシは国譲りに承諾して「出雲」(=葦原中国)にそのまま隠れたが、タケミナカタは承諾せず戦う事となり、タケミナカタは州羽(スワ)の海に追い詰められタケミカヅチに服従し、「出雲」の国譲りに応じた。この両者、タケミカヅチとタケミナカタは、「相撲」の元祖である。

タケミナカタは長野県の諏訪大社に祀られているが、その元宮の「元諏訪」は、阿波国名方郡(現在は徳島県名西郡石井町)の多祁御奈刀弥(たけみなとみ)神社である。また、オオクニヌシは阿波国那賀郡(現・徳島県阿南市長生町)の八桙(やほこ)神社、コトシロヌシは阿波国勝浦郡(現・徳島県阿波市市場町伊月)の事代主神社に、それぞれ祀られている。3柱共に元々は阿波に祀られており、葦原中国である出雲の「国譲り」に直接関与した「古代出雲族」が阿波に存在した事が解る。

古事記に於いて、「倭」(ヤマト)と「大倭」(オオヤマト)が区別して述べられている。高天原から天降って平野部に葦原中国である出雲が存在し、その出雲と黄泉の国が接続する。高天原は、徳島県の剣山の北麓に位置する木屋平(こやだいら)から東の名西郡神山町(旧・名方郡)の山間部を指す。

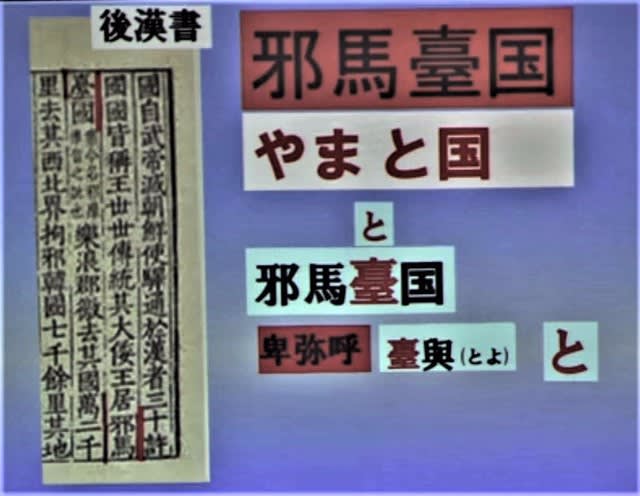

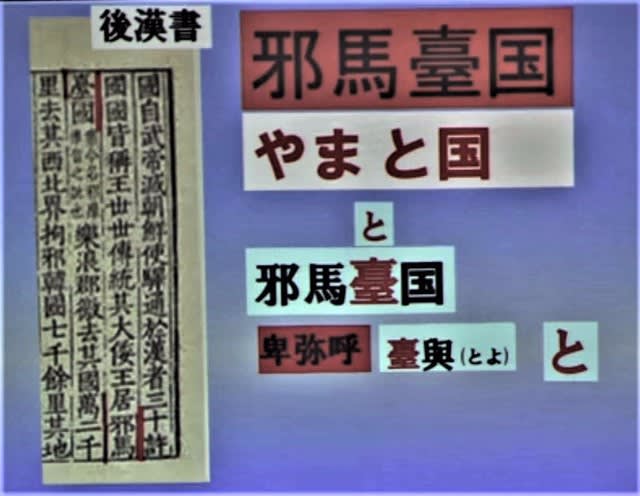

そして、古代支那(中国)の歴史書「三国志」の中の「魏志倭人伝」に登場する「邪馬壹國」(ヤマトノクニ、※「ヤマト」と読む事に注意)と倭国(いのくに)、※「イ」と読む事に注意)の王の卑弥呼は、その名西郡神山町におられた。

伊予之二名島(「い」よのふたなのしま)の四国は、阿波が伊国(「い」のくに)、愛媛が予国(よのくに)である。葦原中国(「い」のはらのなかのくに)の出雲、卑弥呼が治めた倭国(「い」のくに)と、「倭」(い)は徳島・阿波を指す。また、出雲は「伊津面」(イツモ)と呼んでいた。

「倭」(い)は「ヤマト」でもあり、「邪馬壹國」(ヤマトノクニ)は阿波の神山に「元々」存在した。そして、「神武東征」でカムヤマトイワレヒコが奈良を征服して神武天皇として最初の天皇に即位し、奈良を「大倭」(オオヤマト)とし、それが「大和国」(やまとのくに)となった。

「神武東征」とは、後に神武天皇として即位するカムヤマトイワレヒコによる奈良の地の征服をきっかけにして、阿波の高天原の「倭」(やまと、「邪馬壹國」(やまとのくに))から奈良の「大倭」(おおやまと、「大和国」(やまとのくに))へ大きく発展しながら「遷移」した事を物語っているものである。

また、「邪馬台国」が近畿か九州かで学会等のお偉方が争い、それをメディアが取り上げて煽り宣伝している、主流派、一般論が存在する中で、「邪馬壹國」(やまとのくに)の阿波から奈良への「遷移」という異端の事実を、この記事に掲載した。それぞれを祀る元々の神社は、阿波に在るのであった。それぞれの神社の発祥地である阿波、その阿波の神社の殆どが、質素で慎ましいものである。

以上3点の出典:2017/01/09 付・YouTube・のだせんいち『「阿波から広がった大麻」三村 隆範氏』

YouTube: 「阿波から広がった大麻」三村 隆範氏

2017/01/09公開

また因みに、秦の始皇帝に遣わされた徐福は長生不老の霊薬を求めて蓬莱山に着いたが、その蓬莱山は剣山の事である。但し別の参考文献では、その蓬莱山を「阿波富士」と称される徳島県山川町の高越山とするものも在る。「義楚六帖」には、「徐福此に止り、蓬莱と謂ふ。今に至って子孫皆秦氏と曰ふ」と書かれている。阿波をはじめとした四国には、「秦氏」が多く存在する。

その高越山は、古事記に於いてイザナミが葬られた、出雲国と伯伎国の堺の「比婆山」という。そして、比婆山の在る「根之堅洲國」(ねのかたすくに)と「黄泉の国」の入り口は同じ「黄泉平坂」(よもつひらさか)であり、出雲である葦原中国(いのはらのなかのくに)と繋がる。これら全てに由来している地名が、、徳島・阿波に残っている。

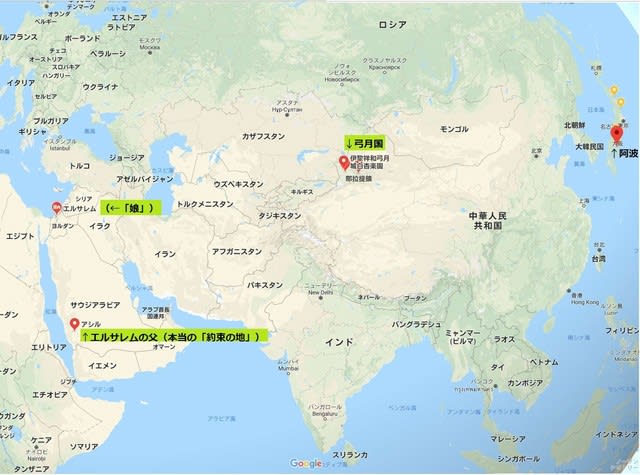

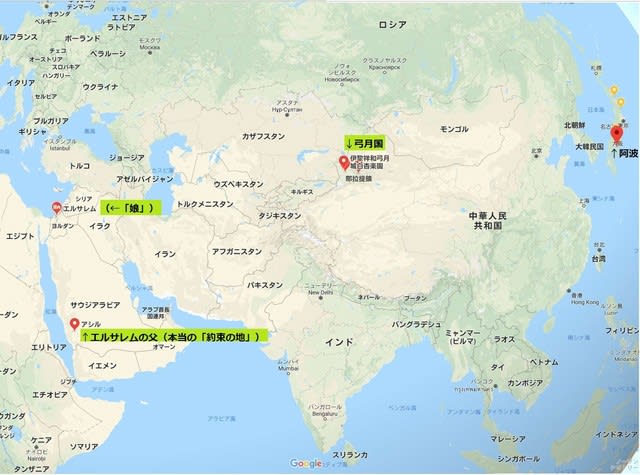

また、「ヤマト」は中央アジアにも存在する。キルギスの北東で、支那(中国)の北西に位置する新疆ウイグル自治区のイリ・カザフ自治州には、「伊犂祥和弓月城」、「那拉提鎮」、「野馬渡」、「雅瑪図」という地名が存在する。この辺りは古代、「弓月国」(ゆづきのくに)が存在したとされる地域であり、「弓月」と「那拉提鎮」(ナラティ)、「野馬渡」「雅瑪図」(ヤマトゥ)という地名が揃って存在する。そして、この弓月国から「秦氏」の先祖である「弓月君」(ゆづきのきみ)が同族の一行を引き連れ、第15代・応神天皇の14年に大和国に来朝した事が「新撰姓氏録」に記録されている。

その「秦氏」をはじめ、古代の北イスラエル王国がアッシリアに滅ぼされた後の十支族、南ユダ王国がバビロニアに滅ぼされる前と後の二支族が、シルクロードやインド洋等を通って日本に渡来して来た。「野馬渡」「雅瑪図」(ヤマトゥ)という地名は、秦氏が住んだ支那等のシルクロード沿い等に、各地に残っている。「ヤマト」や「ナラ」が、古代ユダヤ人の渡来と共に渡来した事が解る。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

秦氏の子孫は日本全国に多く散在しておられるが、その内、兵庫県の丹波国の篠山には、丹波富士と呼ばれる高城山に波多野氏が本拠とした「八上城」(やかみじょう、兵庫県丹波篠山市八上上字高城山)が存在し、そこから北東方向に1km程離れたところには「弓月神社」(篠山市八上上)が在る。

八上城跡には石碑が残っており、それには「枯骨生光」という文字が刻まれている。これは、旧約聖書のエゼキエル書37章に書かれている「枯骨の復活」を意味する。

出典:2015/11/10付・何と云っても、げんきがいちばん!「エゼキエル書37章と八上城の悲劇」

八上城のある高城山(丹波富士)

出典:ウィキペディア「八上城」

弓月神社

出典:2012/01/20付・農家のおじさん@篠山「昨日も雨、今日も雨」

出典:2012/06/29付・ぶらり紀行「八上上弓月神社 ~丹波篠山~」

出典:2015/05/02付・平凡な、おっちゃんの足跡「弓月神社・・中井権次一統の足跡を巡って・・兵庫県篠山市八上上197」

八上城の「八上」(やかみ)は「ヤーウェ」とも読める。「ヤーウェ」、つまり「ヤハウェ」の事であり、創造主である唯一神の事である。そして、秦氏である波多野氏の本拠であった八上城と弓月神社が近くにセットで並べて建てられている事は、想像に難くない。

「古事記」の冒頭には「天地初発之時」(あめつちのはじめのとき)が書かれてあるが、そこに天地がどの様に創造されたかの記載はないという。

古事記での「天地開闢」の時、前述した通り、最初に天之御中主神(アメノミナカヌシ)、次に高御産巣日神(タカミムスビ)と神産巣日神(カミムスヒ)が、高天原(タカマガハラ)に出現した。この三柱は「造化三神」であり、且つそれぞれは独神である。

「造化三神」の名の通りに、これが旧約聖書に登場する「創造主」「ヤハウェ」に相当し、その三柱がそれぞれ、新約聖書に登場する天の父なる神、子なるイエス・キリスト、そして聖霊に該当していると言われている。つまり、古事記の「造化三神」が、父と子と聖霊との「三位一体」の唯一神に当たると言われている。

タカミムスヒとカミムスヒの「ムスヒ」は、神道家の間では「霊力を生ずる」意味であると言われている。

ヘブル・アラム語には「ムシュハ」が有り、その意味は「霊(油)を注ぐ」であり、また、その関連後の「マシャハ」の場合、その意味は「メシア」、つまり「救い主」「霊を注がれた者」である。

また、神道家の間では、タカミムスヒはアメノミナカヌシの「御子」と理解されているという。

そして、タカミムスヒがヘブル・アラム語の「タカン・マシャハ」から訛ったのであれば、それは「メシアなる仲介者」の意味であるという。よって、救世主として神と人との仲介者となられ、十字架(T字架)上で全ての人の罪を背負い身代わりとなられて犠牲になられた「イエス・キリスト」の事を意味する。

カミムスヒはヘブル・アラム語の「カム・ムシュハ」の場合は、「霊を注ぐ始源者」を意味し、それは、父なる神から派遣されてそれぞれの信者に霊を注ぐ「聖霊」である。

そして、天の、全宇宙の真ん中におられるアメノミナカヌシは、父なる神のヤハウェである。

因みに、神道では「柱」は「神」を表すが、2004年、出雲大社から古代高層神殿跡が発掘され、その「心御柱」と呼ばれる御神体の柱が「三本一束」の構造となっている事を発見した。そして、伊勢神宮の「心御柱」も、公開はされていないが、「三本一束」の構造であると言われている。

阿波の高天原からタカミムスヒに遣わされ、征服する奈良へカムヤマトイワレヒコを道案内した「八咫烏」。その「神武東征」は、阿波の「倭国」(いのくに)である「倭」(やまと)から奈良の「大倭」(おおやまと)へ邪馬壹(やまと)を「遷移」した事を語っている。

<以下、2019/09/11 20:00追記>

カムヤマトイワレヒコ(神倭伊波礼毘古)が奈良の地を征服後に阿波から奈良へ「ヤマト」が遷移すると共にカムヤマトイワレヒコは「神武天皇」として初代天皇に即位された。

その「神武天皇」の正式名は、「カム・ヤマト・イワレ・ビコ・スメラ・ミコト」である。そして、漢字は当て字とされる。しかし、「ヤマト」=「倭」としている事は興味深い。「カムヤマト」(「神倭」)とは、「阿波の神」の事であろうか。

その「カム・ヤマト・イワレ・ビコ・スメラ・ミコト」は、ヘブル・アラム語では次の様に発音されるという。

「カム・ヤマトゥ・イヴリ・ベコ・シュメロン・マクト」

その意味は、「サマリアの王、ヤハウェのヘブル民族の高尚な創設者」(・・・日本に於ける最初の王)。

サマリアは、紀元前722年にアッシリアによって滅ぼされた古代北イスラエル王国の事を指し、その北イスラエル王国を構成したユダヤ十支族の内で中心的な存在であったエフライム族の王という訳であり、「男系男子」の血統を守って来た日本の天皇家が、そのエフライムの血族である事の理解にも繋げられる、名前に込められた意味である。

そして、神武天皇の即位紀元(皇紀)が紀元前660年である事が、十支族の行方不明の後になっており、この事も意味が深い。

一方、「スメラ・ミコト」(皇尊)については別の文献によると、古代中東、シュメール文明の「シュメール人」(スメル族)の「ミグト」(「天降る者」の意味)であり、「ミグト」が「ミカド」(「帝」)となったともいう。また、「スメ」「スム」が「神」、「至上最高のもの」を意味する事から、古事記に於ける高天原から降りてきた天孫の事を意味するとも言う。

皇室の「菊の紋」が、そのシュメール王朝でも用いられていた事は、その事を裏付け得るものである。

更に別の文献によると、古代出雲族の初代であるスサノオノミコトはスサ(ペルシャ)の王ではないかともいう。縄文時代から先に日本の在地人としておられた蝦夷(エゾ、エミシ)の人達、つまりエソ人は、スサノオノミコトを首長として同じく日本の土着の先住民クシ人と協力したとも言われる。

また同じく、縄文人は日本の土着の先住民である中で、同じく在地の古代出雲族のコトシロヌシの事を「恵比寿」(ヱビス)とも言うが、出雲の「エビス人(クシ、土蜘蛛)」は故郷カナンのエルサレムではないかともいう。紀元前995年、ダビデはエブス人を攻めてその本拠地を取り、その地を「ダビデの町」とし、そしてその地の名前もエブスからエルサレムとなった(旧約聖書・サムエル記 第二5章5~9節、歴代誌 第一11章4~7節)。この「エブス」が「ヱビス」に訛ったのではないかとも言われる。

<以上、2019/09/11 20:00追記>

パレスチナ人の中に多く含まれる「血統的」ユダヤ人。同様に、日本人の中に多く含まれる「血統的」ユダヤ人。パレスチナも日本も国名であり、且つ地域名であるだけで、民族を表すものでは無い。パレスチナ国も日本国も、共に「血統的」には「多民族国家」という事が出来る。先祖を辿っていけば、様々な民族で構成されている事が解るはずである。

日本の場合、大和朝廷成立、大化の改新、仏教国教化、蝦夷征討、貴族文化の発達、差別する身分の設置を経て、支配階級の貴族による「民族浄化」政策の下、恰も単一民族の様に見せかけて来た。

現在までパレスチナでは、現「偽」イスラエル占領国が、支配階級、一級市民、入植者として居座る白人の偽ユダヤ人によって、「民族浄化」政策が進められて来た。

古代の日本に於いても、現在までのパレスチナと同様の事が行われていたのである。そして、古代ユダヤ人が多く含まれるパレスチナ人が白人のアシュケナジムである偽ユダヤに虐げられている事と同様に、日本でも差別で「」身分に落とされた秦氏等の古代ユダヤ人が差別され虐げられて来たのである。

沖縄とアイヌの人々は、遺伝子的に非常に似ており、同じ民族である可能性が高い。日本で「民族浄化」政策が行われる以前、縄文時代にはそれら在地の人々が、本州等で共に平和の内に暮らしていたものと思われる。日本列島には、至る所にアイヌ語の地名が残されている。そして、沖縄とアイヌの人々が、スファラディ・ユダヤ人等の「血統的」ユダヤ人に、遺伝子的に日本人の中では最も近いと言われている。沖縄とアイヌの人々も中央政権から日本の辺境に追いやられて来た訳であり、身分として山奥へ逃れた人々と同様、また世界中の傾向としても、差別されて来た人が古代ユダヤ人である可能性が高いとも言える。

しかし一方で、日本の表面的な政権の裏に存在する支配組織・組織を、古代ユダヤ人が牛耳っているとも言われている。その地下組織、裏の諜報機関、秘密組織の名は「八咫烏」と言われる。

世界の「ディープ・ステート」はカルトの「イルミナティ」や「フリーメーソン」であるが、今やフリーメーソンはイルミナティの下部組織となっている。しかし、そのイルミナティをも牛耳っているのが、ユダヤの最高法院「サンヘドリン」である。サンヘドリンは、今から約2000年前、イエス・キリストをローマ帝国に引き渡した組織である。

パレスチナのガザ地区の人々は、東日本大震災で被災された福島をはじめとした東北地方の人々に対し、同じ様に偽イスラエルから被災して来た事から苦しみや試練に共感し、連帯を示して来られた。蝦夷征伐で中央政府の大和朝廷に対し果敢に抵抗を続けた東北地方にも、古代ユダヤ人が古代から多く住んで来た。へブライ語でのみ意味を解釈出来る東北地方の民謡は、その事を証明している。

差別され虐げられて来た人々、そして未来のビジョンを提供する「八咫烏」を通して、古代ユダヤ人を見れる思いがし、そして、パレスチナ人と日本人の古代からの繋がりを見る事が出来る。

本ブログ過去の関連記事

・2012/12/27付:「本当のユダヤ人であるパレスチナ人が偽ユダヤ人に虐げられている世界最大の矛盾・・・イギリスの三枚舌外交、イルミナティ・フリーメーソン」

・2013/07/08付:『日本人のルーツを取り戻す(4)・・・元々は多民族国家であった日本の中の一部に、アブラハム―イサク―ヤコブの血統のユダヤ人の子孫が・・・「日本人のルーツはユダヤ人だ―古代日本建国の真相」を読んで」

・2013/07/08付:『日本人のルーツを取り戻す(5)・・・天皇と賎民は共に同じ民族ユダヤ人・・・「天皇家とユダヤ人」を読んで』

・2014/01/20付:「古代ユダヤ人達の帰還する『約束の地』はやはり『アシール地方』なのか」

・2014/01/26付:『日本書紀に抹殺された排仏派・物部守屋と、中臣氏に成済ました百済王子・豊璋(中臣鎌足)・・・「物部氏の正体」を読んで ※2017/12/02追記:中臣氏の先祖「コヤネ」はユダヤ祭司「コヘン」』

・2014/01/26付:『679年の「吉野宮の会盟」により、大和朝廷発祥地・阿波の隠蔽を行なった「大秘密政策」・・・「古代ユダヤと日本建国の秘密―消えた『ユダヤの秘宝』と四国・剣山の謎」を読んで』

・2014/01/26付:『多くの中国史書を根拠に、その邪馬台国についての多くの「特徴」が四国山上の天然自然と一致・・・「邪馬台国の結論は四国山上説だ―ドキュメント・邪馬台国論争 」を読んで』

・2015/03/29付:「本当のユダヤ人であるパレスチナ人と岩手県の人々との連帯から、古代ユダヤ人の繋がりを想う」

・2016/10/16付:「皇胤としての生涯は天命である・・・天皇である事の根拠である血統に含まれる重大な意味、国体としての伝統・独自性と『男系男子』を守り続ける事の重要性」

・2017/01/30付:『徳島・阿波に存在した邪馬臺国(=やまと国、俗称:邪馬台国)は後に奈良・大和国へ移った・・・「一次資料」に忠実な古代史や近現代史の検証により真実が見えてくる。そして主キリストについての一次資料は「聖書」』

・2017/01/31付:「徳島・阿波に元々存在した伊津面(いずも:出雲)は葦原中国(いのはらのなかのくに)で長国(ながのくに)・・・古事記・伊予の二名島(いよのふたなじま)の四国、伊国(いのくに:倭国)、邪馬臺国(やまと国)」

・2017/04/14付:『一次資料「古代ヘブライ語聖書原文」はアラビア半島にエルサレムを定める・・・シオニスト・現イスラエル国の論拠崩壊』

・2017/07/23付:「古事記最初の島・淡路島で最古級含む出雲・荒神谷遺跡と加茂岩倉遺跡の同笵銅鐸出土、銅剣との近接出土、鉄器生産山間地集落、古代ユダヤ遺跡発掘65周年・・・邪馬臺国(やまと国)・阿波への路(みち)」

・2017/12/02付:『「男系男子の血統」護持の為の旧宮家復帰と養子、日本復活の為の旧祝日「新嘗祭」復活、「邪馬臺国」阿波・伊国の高天原・木屋平から献上の麁妙服・・・平成31年、天皇陛下譲位・皇太子様即位・改元・践祚大嘗祭』

・2017/12/07付:『「男系男子の血統」故の天皇陛下、「血統」は「運命」、「運命」は創造主からの「天命」・「絶対」・・・皇統を護持する120名の男系男子の存在、「偽者」の「女系天皇」とリベラル・イスラエルの「女系ユダヤ人」』

・2019/04/08付:『現「偽」イスラエル支配階級の白人「偽」ユダヤ人は本物の血統的古代ユダヤ人の存在する日本を妬む(1)/Present Fake Israel envies Japanese ancient Jewish』

・2019/04/08付:『現「偽」イスラエル支配階級の白人「偽」ユダヤ人は本物の血統的古代ユダヤ人の存在する日本を妬む(2)/Present Fake Israel envies Japanese ancient Jewish』

・2019/07/12付:『G20サミットの日本の「調和」を謳う「十七条憲法改ざん」&「弥勒菩薩のOKサイン」& 歴史再検証/ "Harmony" by Japan on G20. History Reinspection』

・本ブログ ブックマーク:『KEY48, Right of Return, “Palestinian Nakba 70th”/2018.5.14「パレスチナ・ナクバ70周年」祖国帰還の権利・・・まとめ(1)~(77)』 ・・・本ページ右サイド

引用文献

・2002/02/26付・理科教育ニュース(新聞記事)(産経新聞):「キトラ古墳 天井天文図 国内初 日輪にカラス 石室北壁 ネズミの目、鼻、耳も」

・2015/01/09付・古代史俯瞰 by tokyoblog:「三足鳥、八咫烏」(2002/02/26付・毎日新聞より引用部分)

・2018/11/30付・alterna:「パレスチナ刺繍と着物文化をつなぐ(生駒芳子)」

・「熊野本宮大社」公式サイト~「熊野コラム」~「八咫烏について」

・「古都奈良の名刹寺院紹の紹介、仏教文化財の解説など」~「法隆寺-4」

参考文献

・2014/12/15付・日本の歴史と日本人のルーツ:「秦氏の王、弓月の君の出身地である弓月国をさがした」

・2014/12/15付・日本の歴史と日本人のルーツ:「中国の弓月国にナラ、ヤマトがあった」

・2013/11号(No.368)・国際時事情報誌エノク:「アメリカがイスラエルを見捨てる日 ■伊勢式年遷宮、古代ユダヤは日本に定住している」

・「邪馬壹(やまと)国は阿波から始まる」(三村隆範氏・土佐野治茂氏・永井英彰氏著、やまと研究会、2019/08/01刊)

・「日本とユダヤ 運命の遺伝子 失われたイスラエル10支族と秦氏の謎」(久保有政氏著、学研、2011/03/01刊)

・「葬られた王朝 古代出雲の謎を解く」(梅原猛著、新潮社、2012/11/01出版(単行本は2010/04刊))

・「天皇家とユダヤ人」(篠原央憲氏著、1982/1/10、光風社出版刊(1977/5に出版したものを改訂したもの))

・「日本人のルーツはユダヤ人だ―古代日本建国の真相」(小谷部全一郎氏著、1991/11/20、たま出版刊(1929年出版で現在絶版の同氏著「日本及日本国民の起源」上・下巻を編集したもの))

・「邪馬台国の結論は四国山上説だ―ドキュメント・邪馬台国論争 」(大杉博氏著、1993/9/10、たま出版)

・「日本縦断アイヌ語地名散歩」(大友幸男氏著、1995/06/30、三一書房刊)

(同上-「本ブログ過去の関連記事」に記事、及び「参考文献」に文献を追加)

※ 本記事において幾つかの引用文献と画像を借用する事によって構成しておりますが、本記事により当方は収入を一切受け取っておりません。

※ I have made composition by borrowing some references and pictures in this article, but I don't receive the income at all by this article.

「八咫烏」に見る古代ユダヤ人のパレスチナ人と日本人の繋がり

八咫烏が導いた「神武東征」は阿波の「倭」(やまと、「邪馬壹國」(やまとのくに))から奈良の「大倭」(おおやまと、大和国)への「遷移」を物語る

"Yatagarasu", Palestinian-Japanese tie

出典:2013/11号(No.368)・国際時事情報誌エノク「アメリカがイスラエルを見捨てる日 ■伊勢式年遷宮、古代ユダヤは日本に定住している」

2018年11月30日までに

以下、2018/11/30付・alterna:「パレスチナ刺繍と着物文化をつなぐ(生駒芳子)」より

『フェアトレードの活動を繰り広げている人は数々いるが、山本真希さんの活動の話を聞いた時には、フェアトレードの通常の意味合いとは少し異なる世界観を感じた。パレスチナに出かけて行って、現地の刺繍職人に着物の帯の刺繍を依頼するという活動─。そこには、いくつもの「貢献」「エシカル」の意味合いが層を成している。(生駒芳子)

まずは、パレスチナの女性刺繍職人の経済自立を支援するという意味合い。これは、途上国の人々の経済自立を支援するフェアトレードの本来の意義としっかり重なる。

第二に、伝統的な刺繍職人の世界を未来に繋げるという、クラフツマンシップ支援の意味合い。世界各国で、大量生産のファストな波に押されて、伝統工芸世界は、衰退の一途をたどっているが、パレスチナの刺繍職人も例外ではない。その刺繍職人たちに、新しい提案をし、現代に接続する物作りへと導くという活動は、国境を超えて、意義深いものがある。

第三に、パレスチナ刺繍と着物文化をつなげるという、国際交流の意味合い。山本さん以外に、いったい誰が、パレスチナ刺繍と着物文化を結ぼうと思い付くだろうか。おそらくそれは、山本さんならではの発想であり、それを実際の活動に結びつけるエネルギーも、他の誰も真似できない独自のものと言える。通常、着物への刺繍というと、京刺繍や加賀繍を思い浮かべるが、そこにパレスチナの地の刺繍をもたらそうとは、とてもダイナミックでグローバルで、創造的なコラボレーションの発想と言える。

第四の意味合いとしては、紛争の地であるパレスチナと組むことで、平和であるからこそ達成できる美しい文化的なコラボレーションを広くうたう、そんなメッセージも盛り込まれている。』

(以上、2018/11/30付・alterna:「パレスチナ刺繍と着物文化をつなぐ(生駒芳子)」より)

YouTube: The Language of Palestinian Tatreez Embroidery

2019/07/03公開

YouTube: بِتطريزٍ يُزاوِجُ بين الأصالةِ والحداثةِ تُحاكُ الأثوابُ الفلسطينيةُ في معمل"سلوى الخالدي"

研究室「Salwa Khalidi」では、オリジナリティとモダンさを織り交ぜたパレスチナドレスの刺繍入り

2019/07/29公開

YouTube: أبناء غزة يتزيّنون بزيّهم التراثي الفلسطيني

ガザの人々はパレスチナの遺産の服装で飾られています

2019/08/08公開

熊野本宮大社 八咫烏の像

出典:ウィキペディア「八咫烏」

熊野本宮大社の鳥居の横に掲げられた八咫烏の旗

出典:ウィキペディア「八咫烏」

法隆寺所蔵、玉虫厨子・須弥座背面(須弥山世界図)

出典:ウィキペディア「玉虫厨子」

| A:鳳凰に騎乗した仙人 B:帝釈天宮・忉利天宮 C:太陽に三本足の烏(八咫烏) D:月に兎か蟾蜍(ひきがえる) E:四天王宮 F:飛天 G:山麓に巻きつく双竜 H:飛雲に乗る鳳凰 I:海面 J:海龍王宮(龍宮城) K:釈迦如来 L:菩薩か母と娘か? M:迦楼羅 |

出典:「古都奈良の名刹寺院紹の紹介、仏教文化財の解説など」~「法隆寺-4」

出典:2014/12/04付・黒曜石は夢見ている「縄文のゴンドラ」

(同様…「邪馬台国大研究」~「歴史倶楽部」~「168回例会・熊本県立装飾古墳館」)

出典:2017/03/23付・たっちゃんの古代史とか「福岡県の珍敷塚古墳はエジプトからの民族移動を示す大陸地図だった件」

出典:「ふるさとづくり推進ポータルサイト」~「ふるさとデジタル図書館」~「高部30号墳・32号墳出土資料」

高部32号墳 |  高部30号墳 |

出典:「房総の古墳を歩く」~「馬来田国(まくたのくに)の古墳」

以下、2002/02/26付・理科教育ニュース(新聞記事)(産経新聞)「キトラ古墳 天井天文図 国内初 日輪にカラス 石室北壁 ネズミの目、鼻、耳も」より

奈良明日香村のキトラ古墳(七世紀末-八世紀初)の石室の天井にある現存最古の本格的な天文図の日輪(太陽)の中に、カラスとみられる壁画が描かれていたことが(平成14年2月)二十五日、分かった。

日輪の中に描かれたカラスは、古代中国、朝鮮半島の古墳などに例があるが、国内の古墳で見つかったのは初めて。

文化庁の同古墳保存活用調査委員会メンバーの河上邦彦・県立橿原考古学研究所副所長は「古代中国で太陽の象徴とされる三足烏(三本足のカラス)を描いた可能性が高い」と話している。

また、石室北壁の玄武の下方中央で確認されていた襟とみられる朱線の上の部分で、ネズミの目や鼻、耳らしい輪郭も新たに見つかった。河上副所長は「十二支の子(ね)の像に当たり、四方の壁を三体ずつの十二支像が時計回りに描かれていた可能性が強まった」としている。

文化庁が昨年十二月に撮影した石室内の写真を、河上副所長が検討した結果、天井東寄りある金ぱくの日輪の中に、カラスの黒い尾羽や翼、二本の足のようなものが描かれているのが確認された。

(以上、2002/02/26付・理科教育ニュース(新聞記事)(産経新聞)「キトラ古墳 天井天文図 国内初 日輪にカラス 石室北壁 ネズミの目、鼻、耳も」より)

以下、2015/01/09付・古代史俯瞰 by tokyoblog「三足鳥、八咫烏」(2002/02/26付・毎日新聞)より

2002年に奈良県明日香村のキトラ古墳で、石室の天井にある星宿図(天文図)の日輪の中に、三本足のカラス「三足鳥」とみられる絵が見つかったそうです。

古代中国の四神(しじん)と世界最古の星宿(星座)図が石室内に描かれた奈良県明日香村の国特別史跡・キトラ古墳(7世紀末〜8世紀初頭)で、天井にある星宿図の日輪(太陽)にカラスとみられる模様、石室北壁面にネズミの頭と人の服装を組み合わせたとみられる獣頭人身像がそれぞれ描かれていることが25日までに、研究者の指摘で分かった。以前に見つかった「寅(とら)」とみられる像と合わせ、壁面には十二支が描かれている可能性が極めて高くなった。日輪内のカラスは古代中国、朝鮮の古墳などにも描かれているが、国内の古墳で確認されたのは初めて。

文化庁などでつくる「キトラ古墳保存・活用調査研究委員会」(座長、藤本強・新潟大教授)が昨年12月、内部をデジタルカメラで撮影した。

天井東寄りにある「日輪」内では、黒い鳥の尾羽、翼、脚2本らしい模様が確認された。古代中国の神話で太陽の象徴とされた3本足のカラスとみられる。

2/26毎日新聞より

(以上、2015/01/09付・古代史俯瞰 by tokyoblog「三足鳥、八咫烏」(2002/02/26付・毎日新聞)より)

石室レプリカ(キトラ古墳壁画体験館 四神の館)

出典:ウィキペディア「キトラ古墳」

(文化庁発行の資料より)

出典:2016/10/20付・低山歩きとスケッチ「明日香散策とキトラ古墳壁画鑑賞」

飛鳥資料館常設展示のキトラ古墳壁画複製陶板の天文図

出典:2011/05/28付・観測所雑記帳『飛鳥資料館特別展「星々と日月の考古学」』

明日香村埋蔵文化財展示室 復元キトラ古墳石室模型 天文図↓

・2010/05/08付・両槻会「第20回定例会資料集 新緑の高取城址 ―日本一の山城から奥飛鳥への道―」

・2010/05/14~07/23付・両槻会「飛鳥咲読」~「第21回定例会 キトラと高松塚の壁画」

冒頭に掲げた文献の表紙の画像は、その文献の著者が今から35年程前にチュニジアのチュニスにて、パレスチナのPLO(Palestine Liberation Organization:パレスチナ解放機構)のヤーセル・アラファト議長(当時、パレスチナ国・初代大統領)と会見された時に、その著者が日本人人形をアラファト議長にプレゼントされたその返礼として受け取られた、刺繍の上着の一部を拡大した写真である。

そのアラファト議長が渡されたパレスチナ人女性達が刺繍されて作られた服の上着には、見てのとおり、3本足のカラスである「八咫烏」(ヤタガラス)が刺繍されている。

「日本の歴史における八咫烏の出現はきわめて古く、『古事記』『日本書紀』『延喜式』をはじめ、 キトラ塚古墳の壁画や福岡県珍敷塚古墳横穴石室壁画、千葉県木更津市高部三〇号噴出土鏡、世界最古の油絵である玉虫厨子(法隆寺蔵) の台座にも見ることができます。」

(「熊野本宮大社」公式サイト~「熊野コラム」~「八咫烏について」より)

サッカーのワールドカップの日本のユニホームには、「八咫烏」が描かれている。八咫烏は、日本サッカー協会のシンボルマークとなっている。

八咫烏は、日本のそれら古代の遺跡や遺物に記されているだけでは無く、支那(中国)や朝鮮の高句麗の古代遺跡にも見られる。

八咫烏(やたがらす)は、「古事記」に於いての「神武東征」の際、高御産巣日神(タカミムスビ)によって神倭伊波礼毘古命(カムヤマトイワレヒコノミコト、後の神武天皇)のもとに遣わされ、熊野国から大和国への道案内をしたとされるカラス烏である。古より伝わるままに、一般的に三本足のカラスとして知られている。

「古事記」に於いて、先ず天地開闢の時、最初に天之御中主神(アメノミナカヌシ)、次に高御産巣日神(タカミムスビ)と神産巣日神(カミムスヒ)が高天原(タカマガハラ)に出現した。この三柱は「造化三神」であり、且つそれぞれ独神である。

その後、「神代七代」が生まれ、その中で伊耶那岐(イザナギ)と伊耶那美イザナミが最後に生まれた。その両者による「国産み」に於いて「大八島」を構成する島々を生み出され、最初に淡道之穂之狭別島(あはぢのほのさわけのしま、淡路島)、次に伊予之二名島(いよのふたなのしま、四国)、以降6つ続いていくが、その中に「島根」が出て来ない。この事からも、「古代出雲」が島根ではなかった事が解る。

イザナミが「黄泉の国」へ行き、イザナギが「阿波岐原」で禊ぎ祓いを行う中、「住吉三神」の後に最後に誕生した「三貴子」として、初めに天照大御神(アマテラスオオミカミ)、次に月読命(ツクヨミノミコト)、最後に須佐之男命(スサノオノミコト)が生まれた。

天照大御神(アマテラスオオミカミ)が「天孫族」の初代となり、その二代後が瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)、そのまた三代後がカムヤマトイワレヒコ、つまり初代天皇の「神武天皇」となる。アマテラスの息子とはタカミムスビの娘の子がニニギであり、ニニギは高天原から「天孫降臨」して葦原中国(いのはらのなかのくに、※「いのはら」と読む事に注意!)の統治を行った。尚、タカミムスビは、天孫降臨の際には高木神(タカギノカミ)と呼ばれた。

ニニギの「天孫降臨」には「五伴緒」(いつとものお)が付き従った。その5柱の内、天児屋命(アメノコヤネノミコト)は中臣氏の祖、布刀玉命(フトダマノミコト)は忌部氏の祖である。

剣山の麓、阿波国麻植郡三ツ木村(現・美馬市)の「木屋平」の忌部氏の末裔である三木氏は、古代から代々唯一、新しい天皇が即位して最初の新嘗祭である践祚大嘗祭に、麻で織った「麁妙服」(あらたえ)を献上されて来られた。

また、中臣氏の祖アメノコヤネがコヤダイラ(木屋平)という地名に残っており、那賀郡(ながのこほり)や長国(ながのくに、=出雲の事)は「中」(なか)と通ずる。更に、ヘブル語(ヘブライ語)では祭司の事を「コヘン」と言うが、「コヘン」をヘブル文字で書くと。「コ八ノ」となり、「八」は漢字の「ハチ」にも読めるので、「八」を音読みの「ヤ」と読んで「コヤノ」と読まれる様になり、それが訛って「コヤネ」となった。(※「コ八ノ」の中でも特に「八」の文字は、入力文字としてヘブライ文字が無い為に近似する文字をここに載せているが、正確には左上の角部が離れて上に水平線の付いた文字。上の部分は「几」に近い(「コ几ノ」)。)

中臣氏、忌部氏とも、後に奈良へ移っており、中臣氏の方は春日大社が建てられてからはそこに祀られる様になった。しかし奈良時代頃から、忌部氏は勢力を増す中臣氏に押され始めた。中臣氏は、中臣鎌足から藤原氏に姓を変えた系が存在する一方で、本系の方は中臣氏のままで神事職・祭祀職を代々継続した。中臣氏と忌部氏は共に祭祀職を司ると共に、「元々は」、阿波の出身であった。

スサノオは、「古代出雲族」の初代である。そして、スサノオから6代後が大国主命(オオクニヌシノミコト)、その子が事代主命(コトシロヌシノミコト)と建御名方命(タケミナカタノミコト)となる。

「天孫降臨」である葦原中国の「統治」の前、先に葦原中国の「平定」を行う「国譲り」では、天孫族の建御雷神(タケミカヅチノカミ)に対しオオクニヌシとコトシロヌシは国譲りに承諾して「出雲」(=葦原中国)にそのまま隠れたが、タケミナカタは承諾せず戦う事となり、タケミナカタは州羽(スワ)の海に追い詰められタケミカヅチに服従し、「出雲」の国譲りに応じた。この両者、タケミカヅチとタケミナカタは、「相撲」の元祖である。

タケミナカタは長野県の諏訪大社に祀られているが、その元宮の「元諏訪」は、阿波国名方郡(現在は徳島県名西郡石井町)の多祁御奈刀弥(たけみなとみ)神社である。また、オオクニヌシは阿波国那賀郡(現・徳島県阿南市長生町)の八桙(やほこ)神社、コトシロヌシは阿波国勝浦郡(現・徳島県阿波市市場町伊月)の事代主神社に、それぞれ祀られている。3柱共に元々は阿波に祀られており、葦原中国である出雲の「国譲り」に直接関与した「古代出雲族」が阿波に存在した事が解る。

古事記に於いて、「倭」(ヤマト)と「大倭」(オオヤマト)が区別して述べられている。高天原から天降って平野部に葦原中国である出雲が存在し、その出雲と黄泉の国が接続する。高天原は、徳島県の剣山の北麓に位置する木屋平(こやだいら)から東の名西郡神山町(旧・名方郡)の山間部を指す。

そして、古代支那(中国)の歴史書「三国志」の中の「魏志倭人伝」に登場する「邪馬壹國」(ヤマトノクニ、※「ヤマト」と読む事に注意)と倭国(いのくに)、※「イ」と読む事に注意)の王の卑弥呼は、その名西郡神山町におられた。

伊予之二名島(「い」よのふたなのしま)の四国は、阿波が伊国(「い」のくに)、愛媛が予国(よのくに)である。葦原中国(「い」のはらのなかのくに)の出雲、卑弥呼が治めた倭国(「い」のくに)と、「倭」(い)は徳島・阿波を指す。また、出雲は「伊津面」(イツモ)と呼んでいた。

「倭」(い)は「ヤマト」でもあり、「邪馬壹國」(ヤマトノクニ)は阿波の神山に「元々」存在した。そして、「神武東征」でカムヤマトイワレヒコが奈良を征服して神武天皇として最初の天皇に即位し、奈良を「大倭」(オオヤマト)とし、それが「大和国」(やまとのくに)となった。

「神武東征」とは、後に神武天皇として即位するカムヤマトイワレヒコによる奈良の地の征服をきっかけにして、阿波の高天原の「倭」(やまと、「邪馬壹國」(やまとのくに))から奈良の「大倭」(おおやまと、「大和国」(やまとのくに))へ大きく発展しながら「遷移」した事を物語っているものである。

また、「邪馬台国」が近畿か九州かで学会等のお偉方が争い、それをメディアが取り上げて煽り宣伝している、主流派、一般論が存在する中で、「邪馬壹國」(やまとのくに)の阿波から奈良への「遷移」という異端の事実を、この記事に掲載した。それぞれを祀る元々の神社は、阿波に在るのであった。それぞれの神社の発祥地である阿波、その阿波の神社の殆どが、質素で慎ましいものである。

以上3点の出典:2017/01/09 付・YouTube・のだせんいち『「阿波から広がった大麻」三村 隆範氏』

YouTube: 「阿波から広がった大麻」三村 隆範氏

2017/01/09公開

また因みに、秦の始皇帝に遣わされた徐福は長生不老の霊薬を求めて蓬莱山に着いたが、その蓬莱山は剣山の事である。但し別の参考文献では、その蓬莱山を「阿波富士」と称される徳島県山川町の高越山とするものも在る。「義楚六帖」には、「徐福此に止り、蓬莱と謂ふ。今に至って子孫皆秦氏と曰ふ」と書かれている。阿波をはじめとした四国には、「秦氏」が多く存在する。

その高越山は、古事記に於いてイザナミが葬られた、出雲国と伯伎国の堺の「比婆山」という。そして、比婆山の在る「根之堅洲國」(ねのかたすくに)と「黄泉の国」の入り口は同じ「黄泉平坂」(よもつひらさか)であり、出雲である葦原中国(いのはらのなかのくに)と繋がる。これら全てに由来している地名が、、徳島・阿波に残っている。

また、「ヤマト」は中央アジアにも存在する。キルギスの北東で、支那(中国)の北西に位置する新疆ウイグル自治区のイリ・カザフ自治州には、「伊犂祥和弓月城」、「那拉提鎮」、「野馬渡」、「雅瑪図」という地名が存在する。この辺りは古代、「弓月国」(ゆづきのくに)が存在したとされる地域であり、「弓月」と「那拉提鎮」(ナラティ)、「野馬渡」「雅瑪図」(ヤマトゥ)という地名が揃って存在する。そして、この弓月国から「秦氏」の先祖である「弓月君」(ゆづきのきみ)が同族の一行を引き連れ、第15代・応神天皇の14年に大和国に来朝した事が「新撰姓氏録」に記録されている。

その「秦氏」をはじめ、古代の北イスラエル王国がアッシリアに滅ぼされた後の十支族、南ユダ王国がバビロニアに滅ぼされる前と後の二支族が、シルクロードやインド洋等を通って日本に渡来して来た。「野馬渡」「雅瑪図」(ヤマトゥ)という地名は、秦氏が住んだ支那等のシルクロード沿い等に、各地に残っている。「ヤマト」や「ナラ」が、古代ユダヤ人の渡来と共に渡来した事が解る。

秦氏の子孫は日本全国に多く散在しておられるが、その内、兵庫県の丹波国の篠山には、丹波富士と呼ばれる高城山に波多野氏が本拠とした「八上城」(やかみじょう、兵庫県丹波篠山市八上上字高城山)が存在し、そこから北東方向に1km程離れたところには「弓月神社」(篠山市八上上)が在る。

八上城跡には石碑が残っており、それには「枯骨生光」という文字が刻まれている。これは、旧約聖書のエゼキエル書37章に書かれている「枯骨の復活」を意味する。

出典:2015/11/10付・何と云っても、げんきがいちばん!「エゼキエル書37章と八上城の悲劇」

八上城のある高城山(丹波富士)

出典:ウィキペディア「八上城」

弓月神社

出典:2012/01/20付・農家のおじさん@篠山「昨日も雨、今日も雨」

出典:2012/06/29付・ぶらり紀行「八上上弓月神社 ~丹波篠山~」

出典:2015/05/02付・平凡な、おっちゃんの足跡「弓月神社・・中井権次一統の足跡を巡って・・兵庫県篠山市八上上197」

| 旧約聖書・エゼキエル書37章1~14節 主の御手が私の上にあり、主の霊によって、私は連れ出され、谷間の真中に置かれた。そこには骨が満ちていた。 主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんと、その谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。 主は私に仰せられた。「人の子よ。これらの骨は生き返ることができようか。」私は答えた。「神、主よ。あなたがご存じです。」 主は私に仰せられた。「これらの骨に預言して言え。干からびた骨よ。主のことばを聞け。 神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ。わたしがおまえたちの中に息を吹き入れるので、おまえたちは生き返る。 わたしがおまえたちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚でおおい、おまえたちの中に息を与え、おまえたちが生き返るとき、おまえたちはわたしが主であることを知ろう。」 私は、命じられたように預言した。私が預言していると、音がした。なんと、大きなとどろき。すると、骨と骨とが互いにつながった。 私が見ていると、なんと、その上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかりおおった。しかし、その中に息はなかった。 そのとき、主は仰せられた。「息に預言せよ。人の子よ。預言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息よ。四方から吹いて来い。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。」 私が命じられたとおりに預言すると、息が彼らの中にはいった。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。 主は私に仰せられた。「人の子よ。これらの骨はイスラエルの全家である。ああ、彼らは、『私たちの骨は干からび、望みは消えうせ、私たちは断ち切られる。』と言っている。 それゆえ、預言して彼らに言え。神である主はこう仰せられる。わたしの民よ。見よ。わたしはあなたがたの墓を開き、あなたがたをその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れて行く。 わたしの民よ。わたしがあなたがたの墓を開き、あなたがたを墓から引き上げるとき、あなたがたは、わたしが主であることを知ろう。 わたしがまた、わたしの霊をあなたがたのうちに入れると、あなたがたは生き返る。わたしは、あなたがたをあなたがたの地に住みつかせる。このとき、あなたがたは、主であるわたしがこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。――主の御告げ。――」 ※「息」:ヘブル語で「生命」の意。 The Old Testament・The Book of Ezekiel 37:1~14 Yahweh’s hand was on me, and he brought me out in Yahweh’s Spirit, and set me down in the middle of the valley; and it was full of bones. He caused me to pass by them all around; and behold, there were very many in the open valley, and behold, they were very dry. He said to me, “Son of man, can these bones live?” I answered, “Lord Yahweh, you know.” Again he said to me, “Prophesy over these bones, and tell them, ‘You dry bones, hear Yahweh’s word. The Lord Yahweh says to these bones: “Behold, I will cause breath to enter into you, and you will live. I will lay sinews on you, and will bring up flesh on you, and cover you with skin, and put breath in you, and you will live. Then you will know that I am Yahweh.” ’ ” So I prophesied as I was commanded. As I prophesied, there was a noise, and behold, there was an earthquake. Then the bones came together, bone to its bone. I saw, and, behold, there were sinews on them, and flesh came up, and skin covered them above; but there was no breath in them. Then he said to me, “Prophesy to the wind, prophesy, son of man, and tell the wind, ‘The Lord Yahweh says: “Come from the four winds, breath, and breathe on these slain, that they may live.” ’ ” So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up on their feet, an exceedingly great army. Then he said to me, “Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, ‘Our bones are dried up, and our hope is lost. We are completely cut off.’ Therefore prophesy, and tell them, ‘The Lord Yahweh says: “Behold, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, my people; and I will bring you into the land of Israel. You will know that I am Yahweh, when I have opened your graves and caused you to come up out of your graves, my people. I will put my Spirit in you, and you will live. Then I will place you in your own land; and you will know that I, Yahweh, have spoken it and performed it,” says Yahweh.’ ” |

八上城の「八上」(やかみ)は「ヤーウェ」とも読める。「ヤーウェ」、つまり「ヤハウェ」の事であり、創造主である唯一神の事である。そして、秦氏である波多野氏の本拠であった八上城と弓月神社が近くにセットで並べて建てられている事は、想像に難くない。

「古事記」の冒頭には「天地初発之時」(あめつちのはじめのとき)が書かれてあるが、そこに天地がどの様に創造されたかの記載はないという。

古事記での「天地開闢」の時、前述した通り、最初に天之御中主神(アメノミナカヌシ)、次に高御産巣日神(タカミムスビ)と神産巣日神(カミムスヒ)が、高天原(タカマガハラ)に出現した。この三柱は「造化三神」であり、且つそれぞれは独神である。

「造化三神」の名の通りに、これが旧約聖書に登場する「創造主」「ヤハウェ」に相当し、その三柱がそれぞれ、新約聖書に登場する天の父なる神、子なるイエス・キリスト、そして聖霊に該当していると言われている。つまり、古事記の「造化三神」が、父と子と聖霊との「三位一体」の唯一神に当たると言われている。

タカミムスヒとカミムスヒの「ムスヒ」は、神道家の間では「霊力を生ずる」意味であると言われている。

ヘブル・アラム語には「ムシュハ」が有り、その意味は「霊(油)を注ぐ」であり、また、その関連後の「マシャハ」の場合、その意味は「メシア」、つまり「救い主」「霊を注がれた者」である。

また、神道家の間では、タカミムスヒはアメノミナカヌシの「御子」と理解されているという。

そして、タカミムスヒがヘブル・アラム語の「タカン・マシャハ」から訛ったのであれば、それは「メシアなる仲介者」の意味であるという。よって、救世主として神と人との仲介者となられ、十字架(T字架)上で全ての人の罪を背負い身代わりとなられて犠牲になられた「イエス・キリスト」の事を意味する。

カミムスヒはヘブル・アラム語の「カム・ムシュハ」の場合は、「霊を注ぐ始源者」を意味し、それは、父なる神から派遣されてそれぞれの信者に霊を注ぐ「聖霊」である。

そして、天の、全宇宙の真ん中におられるアメノミナカヌシは、父なる神のヤハウェである。

因みに、神道では「柱」は「神」を表すが、2004年、出雲大社から古代高層神殿跡が発掘され、その「心御柱」と呼ばれる御神体の柱が「三本一束」の構造となっている事を発見した。そして、伊勢神宮の「心御柱」も、公開はされていないが、「三本一束」の構造であると言われている。

阿波の高天原からタカミムスヒに遣わされ、征服する奈良へカムヤマトイワレヒコを道案内した「八咫烏」。その「神武東征」は、阿波の「倭国」(いのくに)である「倭」(やまと)から奈良の「大倭」(おおやまと)へ邪馬壹(やまと)を「遷移」した事を語っている。

<以下、2019/09/11 20:00追記>

カムヤマトイワレヒコ(神倭伊波礼毘古)が奈良の地を征服後に阿波から奈良へ「ヤマト」が遷移すると共にカムヤマトイワレヒコは「神武天皇」として初代天皇に即位された。

その「神武天皇」の正式名は、「カム・ヤマト・イワレ・ビコ・スメラ・ミコト」である。そして、漢字は当て字とされる。しかし、「ヤマト」=「倭」としている事は興味深い。「カムヤマト」(「神倭」)とは、「阿波の神」の事であろうか。

その「カム・ヤマト・イワレ・ビコ・スメラ・ミコト」は、ヘブル・アラム語では次の様に発音されるという。

「カム・ヤマトゥ・イヴリ・ベコ・シュメロン・マクト」

その意味は、「サマリアの王、ヤハウェのヘブル民族の高尚な創設者」(・・・日本に於ける最初の王)。

サマリアは、紀元前722年にアッシリアによって滅ぼされた古代北イスラエル王国の事を指し、その北イスラエル王国を構成したユダヤ十支族の内で中心的な存在であったエフライム族の王という訳であり、「男系男子」の血統を守って来た日本の天皇家が、そのエフライムの血族である事の理解にも繋げられる、名前に込められた意味である。

そして、神武天皇の即位紀元(皇紀)が紀元前660年である事が、十支族の行方不明の後になっており、この事も意味が深い。

一方、「スメラ・ミコト」(皇尊)については別の文献によると、古代中東、シュメール文明の「シュメール人」(スメル族)の「ミグト」(「天降る者」の意味)であり、「ミグト」が「ミカド」(「帝」)となったともいう。また、「スメ」「スム」が「神」、「至上最高のもの」を意味する事から、古事記に於ける高天原から降りてきた天孫の事を意味するとも言う。

皇室の「菊の紋」が、そのシュメール王朝でも用いられていた事は、その事を裏付け得るものである。

更に別の文献によると、古代出雲族の初代であるスサノオノミコトはスサ(ペルシャ)の王ではないかともいう。縄文時代から先に日本の在地人としておられた蝦夷(エゾ、エミシ)の人達、つまりエソ人は、スサノオノミコトを首長として同じく日本の土着の先住民クシ人と協力したとも言われる。

また同じく、縄文人は日本の土着の先住民である中で、同じく在地の古代出雲族のコトシロヌシの事を「恵比寿」(ヱビス)とも言うが、出雲の「エビス人(クシ、土蜘蛛)」は故郷カナンのエルサレムではないかともいう。紀元前995年、ダビデはエブス人を攻めてその本拠地を取り、その地を「ダビデの町」とし、そしてその地の名前もエブスからエルサレムとなった(旧約聖書・サムエル記 第二5章5~9節、歴代誌 第一11章4~7節)。この「エブス」が「ヱビス」に訛ったのではないかとも言われる。

<以上、2019/09/11 20:00追記>

パレスチナ人の中に多く含まれる「血統的」ユダヤ人。同様に、日本人の中に多く含まれる「血統的」ユダヤ人。パレスチナも日本も国名であり、且つ地域名であるだけで、民族を表すものでは無い。パレスチナ国も日本国も、共に「血統的」には「多民族国家」という事が出来る。先祖を辿っていけば、様々な民族で構成されている事が解るはずである。

日本の場合、大和朝廷成立、大化の改新、仏教国教化、蝦夷征討、貴族文化の発達、差別する身分の設置を経て、支配階級の貴族による「民族浄化」政策の下、恰も単一民族の様に見せかけて来た。

現在までパレスチナでは、現「偽」イスラエル占領国が、支配階級、一級市民、入植者として居座る白人の偽ユダヤ人によって、「民族浄化」政策が進められて来た。

古代の日本に於いても、現在までのパレスチナと同様の事が行われていたのである。そして、古代ユダヤ人が多く含まれるパレスチナ人が白人のアシュケナジムである偽ユダヤに虐げられている事と同様に、日本でも差別で「」身分に落とされた秦氏等の古代ユダヤ人が差別され虐げられて来たのである。

沖縄とアイヌの人々は、遺伝子的に非常に似ており、同じ民族である可能性が高い。日本で「民族浄化」政策が行われる以前、縄文時代にはそれら在地の人々が、本州等で共に平和の内に暮らしていたものと思われる。日本列島には、至る所にアイヌ語の地名が残されている。そして、沖縄とアイヌの人々が、スファラディ・ユダヤ人等の「血統的」ユダヤ人に、遺伝子的に日本人の中では最も近いと言われている。沖縄とアイヌの人々も中央政権から日本の辺境に追いやられて来た訳であり、身分として山奥へ逃れた人々と同様、また世界中の傾向としても、差別されて来た人が古代ユダヤ人である可能性が高いとも言える。

しかし一方で、日本の表面的な政権の裏に存在する支配組織・組織を、古代ユダヤ人が牛耳っているとも言われている。その地下組織、裏の諜報機関、秘密組織の名は「八咫烏」と言われる。

世界の「ディープ・ステート」はカルトの「イルミナティ」や「フリーメーソン」であるが、今やフリーメーソンはイルミナティの下部組織となっている。しかし、そのイルミナティをも牛耳っているのが、ユダヤの最高法院「サンヘドリン」である。サンヘドリンは、今から約2000年前、イエス・キリストをローマ帝国に引き渡した組織である。

パレスチナのガザ地区の人々は、東日本大震災で被災された福島をはじめとした東北地方の人々に対し、同じ様に偽イスラエルから被災して来た事から苦しみや試練に共感し、連帯を示して来られた。蝦夷征伐で中央政府の大和朝廷に対し果敢に抵抗を続けた東北地方にも、古代ユダヤ人が古代から多く住んで来た。へブライ語でのみ意味を解釈出来る東北地方の民謡は、その事を証明している。

差別され虐げられて来た人々、そして未来のビジョンを提供する「八咫烏」を通して、古代ユダヤ人を見れる思いがし、そして、パレスチナ人と日本人の古代からの繋がりを見る事が出来る。

本ブログ過去の関連記事

・2012/12/27付:「本当のユダヤ人であるパレスチナ人が偽ユダヤ人に虐げられている世界最大の矛盾・・・イギリスの三枚舌外交、イルミナティ・フリーメーソン」

・2013/07/08付:『日本人のルーツを取り戻す(4)・・・元々は多民族国家であった日本の中の一部に、アブラハム―イサク―ヤコブの血統のユダヤ人の子孫が・・・「日本人のルーツはユダヤ人だ―古代日本建国の真相」を読んで」

・2013/07/08付:『日本人のルーツを取り戻す(5)・・・天皇と賎民は共に同じ民族ユダヤ人・・・「天皇家とユダヤ人」を読んで』

・2014/01/20付:「古代ユダヤ人達の帰還する『約束の地』はやはり『アシール地方』なのか」

・2014/01/26付:『日本書紀に抹殺された排仏派・物部守屋と、中臣氏に成済ました百済王子・豊璋(中臣鎌足)・・・「物部氏の正体」を読んで ※2017/12/02追記:中臣氏の先祖「コヤネ」はユダヤ祭司「コヘン」』

・2014/01/26付:『679年の「吉野宮の会盟」により、大和朝廷発祥地・阿波の隠蔽を行なった「大秘密政策」・・・「古代ユダヤと日本建国の秘密―消えた『ユダヤの秘宝』と四国・剣山の謎」を読んで』

・2014/01/26付:『多くの中国史書を根拠に、その邪馬台国についての多くの「特徴」が四国山上の天然自然と一致・・・「邪馬台国の結論は四国山上説だ―ドキュメント・邪馬台国論争 」を読んで』

・2015/03/29付:「本当のユダヤ人であるパレスチナ人と岩手県の人々との連帯から、古代ユダヤ人の繋がりを想う」

・2016/10/16付:「皇胤としての生涯は天命である・・・天皇である事の根拠である血統に含まれる重大な意味、国体としての伝統・独自性と『男系男子』を守り続ける事の重要性」

・2017/01/30付:『徳島・阿波に存在した邪馬臺国(=やまと国、俗称:邪馬台国)は後に奈良・大和国へ移った・・・「一次資料」に忠実な古代史や近現代史の検証により真実が見えてくる。そして主キリストについての一次資料は「聖書」』

・2017/01/31付:「徳島・阿波に元々存在した伊津面(いずも:出雲)は葦原中国(いのはらのなかのくに)で長国(ながのくに)・・・古事記・伊予の二名島(いよのふたなじま)の四国、伊国(いのくに:倭国)、邪馬臺国(やまと国)」

・2017/04/14付:『一次資料「古代ヘブライ語聖書原文」はアラビア半島にエルサレムを定める・・・シオニスト・現イスラエル国の論拠崩壊』

・2017/07/23付:「古事記最初の島・淡路島で最古級含む出雲・荒神谷遺跡と加茂岩倉遺跡の同笵銅鐸出土、銅剣との近接出土、鉄器生産山間地集落、古代ユダヤ遺跡発掘65周年・・・邪馬臺国(やまと国)・阿波への路(みち)」

・2017/12/02付:『「男系男子の血統」護持の為の旧宮家復帰と養子、日本復活の為の旧祝日「新嘗祭」復活、「邪馬臺国」阿波・伊国の高天原・木屋平から献上の麁妙服・・・平成31年、天皇陛下譲位・皇太子様即位・改元・践祚大嘗祭』

・2017/12/07付:『「男系男子の血統」故の天皇陛下、「血統」は「運命」、「運命」は創造主からの「天命」・「絶対」・・・皇統を護持する120名の男系男子の存在、「偽者」の「女系天皇」とリベラル・イスラエルの「女系ユダヤ人」』

・2019/04/08付:『現「偽」イスラエル支配階級の白人「偽」ユダヤ人は本物の血統的古代ユダヤ人の存在する日本を妬む(1)/Present Fake Israel envies Japanese ancient Jewish』

・2019/04/08付:『現「偽」イスラエル支配階級の白人「偽」ユダヤ人は本物の血統的古代ユダヤ人の存在する日本を妬む(2)/Present Fake Israel envies Japanese ancient Jewish』

・2019/07/12付:『G20サミットの日本の「調和」を謳う「十七条憲法改ざん」&「弥勒菩薩のOKサイン」& 歴史再検証/ "Harmony" by Japan on G20. History Reinspection』

・本ブログ ブックマーク:『KEY48, Right of Return, “Palestinian Nakba 70th”/2018.5.14「パレスチナ・ナクバ70周年」祖国帰還の権利・・・まとめ(1)~(77)』 ・・・本ページ右サイド

引用文献

・2002/02/26付・理科教育ニュース(新聞記事)(産経新聞):「キトラ古墳 天井天文図 国内初 日輪にカラス 石室北壁 ネズミの目、鼻、耳も」

・2015/01/09付・古代史俯瞰 by tokyoblog:「三足鳥、八咫烏」(2002/02/26付・毎日新聞より引用部分)

・2018/11/30付・alterna:「パレスチナ刺繍と着物文化をつなぐ(生駒芳子)」

・「熊野本宮大社」公式サイト~「熊野コラム」~「八咫烏について」

・「古都奈良の名刹寺院紹の紹介、仏教文化財の解説など」~「法隆寺-4」

参考文献

・2014/12/15付・日本の歴史と日本人のルーツ:「秦氏の王、弓月の君の出身地である弓月国をさがした」

・2014/12/15付・日本の歴史と日本人のルーツ:「中国の弓月国にナラ、ヤマトがあった」

・2013/11号(No.368)・国際時事情報誌エノク:「アメリカがイスラエルを見捨てる日 ■伊勢式年遷宮、古代ユダヤは日本に定住している」

・「邪馬壹(やまと)国は阿波から始まる」(三村隆範氏・土佐野治茂氏・永井英彰氏著、やまと研究会、2019/08/01刊)

・「日本とユダヤ 運命の遺伝子 失われたイスラエル10支族と秦氏の謎」(久保有政氏著、学研、2011/03/01刊)

・「葬られた王朝 古代出雲の謎を解く」(梅原猛著、新潮社、2012/11/01出版(単行本は2010/04刊))

・「天皇家とユダヤ人」(篠原央憲氏著、1982/1/10、光風社出版刊(1977/5に出版したものを改訂したもの))

・「日本人のルーツはユダヤ人だ―古代日本建国の真相」(小谷部全一郎氏著、1991/11/20、たま出版刊(1929年出版で現在絶版の同氏著「日本及日本国民の起源」上・下巻を編集したもの))

・「邪馬台国の結論は四国山上説だ―ドキュメント・邪馬台国論争 」(大杉博氏著、1993/9/10、たま出版)

・「日本縦断アイヌ語地名散歩」(大友幸男氏著、1995/06/30、三一書房刊)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます