2016年10月5日から7日まで2泊3日で奈良市と明日香村を散策し、

これまでに下記のブログを作成してきました。

明日香村の稲渕地区の棚田 on 2016-10-7

飛鳥川の飛び石(石橋) on 2016-10-7

明日香村祝戸地区にあるマラ石 on 2016-10-7

明日香村の飛鳥稲淵宮殿跡 on 2016-10-7

奈良ロイヤルホテル別館 中国料理 沙山華でのディナー on 2016-10-5

伝 飛鳥板蓋宮跡(乙巳の変の舞台)と蘇我入鹿の首塚 on 2016-10-6

明日香村 cafe ことだまでのランチ on 2016-10-6

まだ紹介していない箇所がいくつかありますので追加紹介していきます。

追加版の1回目で西大寺、2回目で秋篠寺、3回目で志津香でのランチ

4回目で春日神社、5回目で宇奈多理座高御魂神社、6回目で東院庭園、

第7回 造酒司の井戸、第8回 宮内省推定地、第9回内裏の井戸

第10回第2次大極殿跡と朝堂院跡、第11回キトラ古墳壁画体験館 四神の館

第12回 岡寺、第13回 飛鳥寺、第14回 飛鳥水落遺跡、

第15回 酒船石遺跡 第16回 岩屋山古墳 第17回 許世都比古命神社

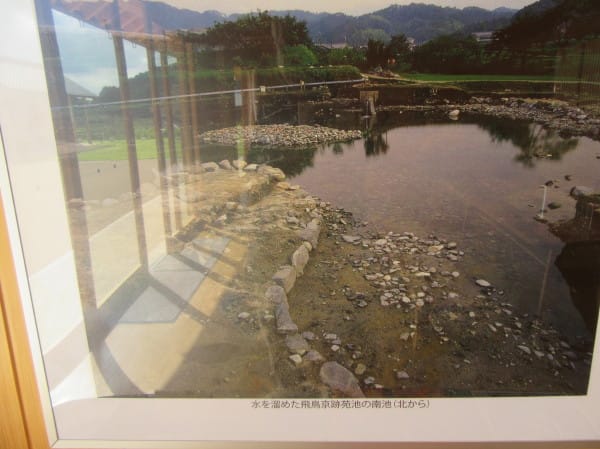

第18回 飛鳥池工房遺跡 第19回飛鳥京跡苑池を紹介してきました。

第1回 西大寺 on 2016-10-5

第2回 秋篠寺 on 2016-10-5

第3回 志津香 公園店での釜飯のランチ on 2016-10-5

第4回 春日大社 on 2016-10-5

第5回 宇奈多理坐高御魂神社 on 2016-10-5

第6回 平城宮跡の東院庭園 on 2016-10-5

第7回 平城宮跡の造酒司の井戸

第8回 平城宮跡の宮内省推定地

第9回 平城宮跡 内裏の井戸 on 2016-10-5

第10回 平城宮跡 第2次大極殿跡と朝堂院跡 on 2016-10-5

第11回 キトラ古墳壁画体験館 四神の館 on 2016-10-6

第12回 岡寺 on 2016-10-6

第13回 日本最古の大寺院 飛鳥寺 on 2016-10-6

第14回 飛鳥水落遺跡 on 2016-10-6 天智天皇は水時計で民や役人を管理しようとした?

第15回 酒船石遺跡 on 2016-10-7

第16回 岩屋山古墳 on 2016-10-7

第17回 許世都比古命神社(こせつひこのみことじんじゃ) on 2016-10-7

第18回 飛鳥池工房遺跡と最古の貨幣 富本銭

第19回 飛鳥京跡苑池 on 2016-10-6

第20回 岡本寺 on 2016-10-6

今回(第21回)は2016年10月6日の夜宿泊先のペンション飛鳥でのディナーを写真紹介します。

今回をもって奈良市&明日香村訪問記シリーズを終了します

ペンション飛鳥の基本情報

住所:奈良県高市郡明日香村越17 TEL:0744-54-3017

check IN 16:00より OUT 10:00まで

公式HP:http://www.eonet.ne.jp/~pension-asuka/

出てきた順番に写真で紹介します

前菜

スープ

グラタンとサラダ

肉のメイン

デザートと飲み物

上の写真はペンション飛鳥の建物外観

橿原市&明日香村へは2016-12-22と2017-1-9に再訪問しています。この訪問記は

別途作成したいと思っていますが・・・・どうなるか

これまでに下記のブログを作成してきました。

明日香村の稲渕地区の棚田 on 2016-10-7

飛鳥川の飛び石(石橋) on 2016-10-7

明日香村祝戸地区にあるマラ石 on 2016-10-7

明日香村の飛鳥稲淵宮殿跡 on 2016-10-7

奈良ロイヤルホテル別館 中国料理 沙山華でのディナー on 2016-10-5

伝 飛鳥板蓋宮跡(乙巳の変の舞台)と蘇我入鹿の首塚 on 2016-10-6

明日香村 cafe ことだまでのランチ on 2016-10-6

まだ紹介していない箇所がいくつかありますので追加紹介していきます。

追加版の1回目で西大寺、2回目で秋篠寺、3回目で志津香でのランチ

4回目で春日神社、5回目で宇奈多理座高御魂神社、6回目で東院庭園、

第7回 造酒司の井戸、第8回 宮内省推定地、第9回内裏の井戸

第10回第2次大極殿跡と朝堂院跡、第11回キトラ古墳壁画体験館 四神の館

第12回 岡寺、第13回 飛鳥寺、第14回 飛鳥水落遺跡、

第15回 酒船石遺跡 第16回 岩屋山古墳 第17回 許世都比古命神社

第18回 飛鳥池工房遺跡 第19回飛鳥京跡苑池を紹介してきました。

第1回 西大寺 on 2016-10-5

第2回 秋篠寺 on 2016-10-5

第3回 志津香 公園店での釜飯のランチ on 2016-10-5

第4回 春日大社 on 2016-10-5

第5回 宇奈多理坐高御魂神社 on 2016-10-5

第6回 平城宮跡の東院庭園 on 2016-10-5

第7回 平城宮跡の造酒司の井戸

第8回 平城宮跡の宮内省推定地

第9回 平城宮跡 内裏の井戸 on 2016-10-5

第10回 平城宮跡 第2次大極殿跡と朝堂院跡 on 2016-10-5

第11回 キトラ古墳壁画体験館 四神の館 on 2016-10-6

第12回 岡寺 on 2016-10-6

第13回 日本最古の大寺院 飛鳥寺 on 2016-10-6

第14回 飛鳥水落遺跡 on 2016-10-6 天智天皇は水時計で民や役人を管理しようとした?

第15回 酒船石遺跡 on 2016-10-7

第16回 岩屋山古墳 on 2016-10-7

第17回 許世都比古命神社(こせつひこのみことじんじゃ) on 2016-10-7

第18回 飛鳥池工房遺跡と最古の貨幣 富本銭

第19回 飛鳥京跡苑池 on 2016-10-6

第20回 岡本寺 on 2016-10-6

今回(第21回)は2016年10月6日の夜宿泊先のペンション飛鳥でのディナーを写真紹介します。

今回をもって奈良市&明日香村訪問記シリーズを終了します

ペンション飛鳥の基本情報

住所:奈良県高市郡明日香村越17 TEL:0744-54-3017

check IN 16:00より OUT 10:00まで

公式HP:http://www.eonet.ne.jp/~pension-asuka/

出てきた順番に写真で紹介します

前菜

スープ

グラタンとサラダ

肉のメイン

デザートと飲み物

上の写真はペンション飛鳥の建物外観

橿原市&明日香村へは2016-12-22と2017-1-9に再訪問しています。この訪問記は

別途作成したいと思っていますが・・・・どうなるか