姫路市香寺町相坂にある八徳山八葉寺(天台宗)では古来より続く、播磨姫路周辺で

一番早い鬼会式が毎年1月7日に行われます。

2018年1月7日、初めて八葉寺を訪問し鬼会式の様子を写真と動画で撮りました

ので紹介します。鬼会式は修正会(しゅしょうえ)に付随するイベントです。

修正会は古くに中国から伝わった、年の終わりに方相氏が悪鬼を駆逐する追儺行事が、

やがて寺院の年頭の行事である、天下泰平・五穀豊穣・招福攘災を祈る修正会に

附属する行事、追儺で踊るようになったものです。

現在は正月から小正月、節分にかけて、真言宗・天台宗を中心とする寺院で踊られます。

慶雲3年(706)文武天皇の時に流行した疫病を追い払おうと、宮中で大晦日に

鬼払いの儀式として行われたのが始まりとされています。

東大寺での修正会は天平勝宝4年(752)から行われている。

修正会は平安時代中期以降は諸大寺で一般的に行われるようになった。

上の写真は八葉寺の鬼会式の代表写真で不動明王の化身である青鬼のアップ

まず、八徳山 八葉寺について簡単に紹介します。

八徳山 八葉寺の基本情報

住所:姫路市香寺町相坂1068 TEL: 079-232-0349

宗派:天台宗 山号:八徳山 御本尊:十一面観音

札所:播磨西国三十三箇所第3番霊場

創建:天平8年(736) 行基上人

中興:寂心(慶滋保胤(よししげのやすたね)=日本往生極楽記を書いた作者

が正暦年間(990-994)に中興

当日、JR播但線の香呂駅で下車、時間があったので香寺民俗資料館に向かったが

あいにく閉館であったので香呂駅まで戻り八葉寺にタクシーで向かった。

タクシーは料金が高くなるのを懸念して参道入口で下車。

下車した近くに若都王子神社(下の写真)があります。

若都王子神社の住所は姫路市香寺町相坂1353 問い合わせ先は蛇穴神社079-232-1506

場所と神社名から考えると神仏習合時代は八葉寺の鎮守社と考えて良いと思う。

主祭神は熊野本宮大社と同じ家都御子神(けつみこのかみ)

配祀神は熊野速玉神社の主祭神と同じ速玉男神(はやたまおのかみ)と

事解男神(ことさかおのかみ)

事解男神について下記サイトで調べてみると次のように記載されています。

http://www.genbu.net/saijin/kotosakanowo.htm

死んで黄泉国にいかれた伊邪那美神を、伊邪那岐神が追っていったところ、 すでに

伊邪那美神の遺体は腐ってうじがたかり、遺体の各部に八雷神が生まれていた。

『古事記』や『日本書紀』本文では、伊邪那岐神は慌てて逃げ帰ったと記されているが、

一書には、穏やかに「もう縁を切りましょう」と言い、「お前には負けないつもりだ」

と言って唾を吐いた。 その唾から生まれた神が速玉男命。

次に掃きはらって生まれた神が泉津事解之男(よもつことさかのを)=事解男神の別名

神戸市北区の無動寺に若王子神社という鎮守社がありますが元の

祭神は若王子権現であった。明治時代の神仏分離によって独立し現在は

イザナミノミコト、速玉男神(はやたまのおのかみ)、事解男神(ことさかのおのかみ)

が祀られています。この神社も神仏分離令で祭神が現在のように変化したと

考えられます。

また、この神社の拝殿には絵馬が多く飾られており下記サイトで詳しく紹介

されています。

http://anabano.kakurezato.com/j.wakatu/wakatuouji.html.html

上の写真は「左 八徳山道」と書かれた石碑。ここから八葉寺に向け歩きました。

石碑は天保(1830-1843)の文字が判読でき幕末期に建立されたものである。

参道には100m毎に丁石が建てられています。(上の写真)

杉並木に囲まれた参道の傾斜は結構ありキツイ山道です。

三丁を過ぎたところに地蔵堂が設置されています。(下の2枚の写真)

地蔵堂の近くには宝篋印塔、五輪塔と共に墓石が固めて置かれています(下の写真)

八葉寺の最盛期には5院13坊を擁する大寺院であったとのこと。

こちらもその1つであったのだろうか。

八葉寺は播磨六山(円教寺、随願寺、八葉寺、神積寺、一乗寺、普光寺)に列せられる

ほどの大寺院であった。

地蔵院から少し上ると八葉寺まで200mの看板がありほっとする。

コートを脱いでいなかったので汗でびっしょりである。

さらに進むと天台宗 八徳山 八葉寺 と書かれた石碑にやっとたどり着きました。

(下の写真)

上の写真は本堂に繋がる参道です。道は苔で覆われており情緒がある。

上の2枚の写真は参道を上ってすぐの左手の住職のお住まいである庫裏があります。

門には天台宗らしく「一隅を照らす」という標語が掲示されていました。

庫裏は正式には妙勝院(みょうしょういん)で阿弥陀如来坐像が本尊としてある。

庫狸の対面に八葉会館があります。ここで食事の準備や鬼会式の準備が行なわれていました。

さらに奥へ進むと 倉庫のようなたてものが左手にあります(上の2枚の写真)

上の写真は放生池と弁財天

上の写真は弁財天の横の石碑で明治25年(1892)に石造りの太鼓橋が建設

されたことなどが綴られています。石碑は明治27年(1894)に建立

上の写真は鐘楼

上の写真は本堂

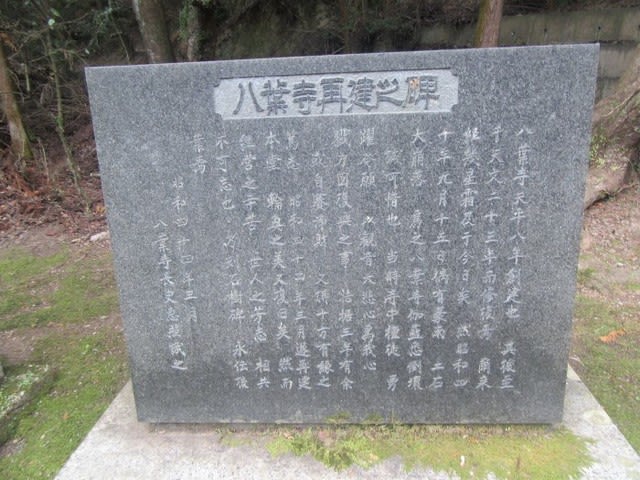

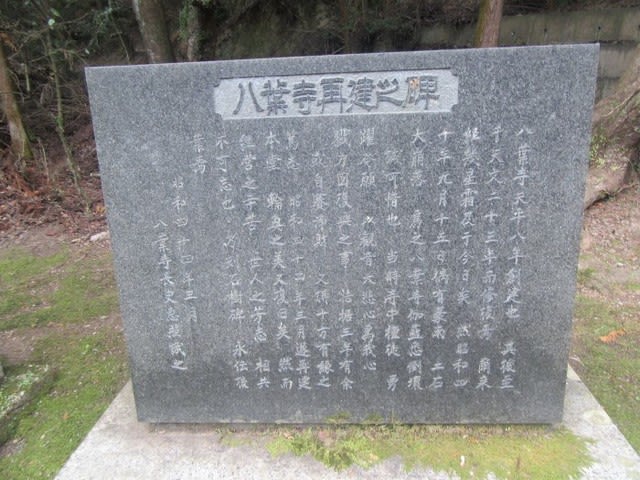

上の写真は本堂再建の石碑で本堂が昭和44年(1969)に再建されたことが記載

上の写真は観音堂

御詠歌は「いさぎよき花の蓮の八葉寺 にごらぬ水のながれつづきて」

上の3枚の写真は奥の院の参道と奥の院の説明書き及び奥の院の建物

八葉寺奥の院には県の指定文化財になっている厨子があります。 一間春日厨子

詳細な解説は下記サイトに書かれています。

http://www.city.himeji.lg.jp/s110/2212786/_5222/_5244/_5245/_5646.html

奥の院は建長年間(1249-1255)に建立されたもので姫路市の指定文化財

奥の院には同じく姫路市の指定文化財で書写山円教寺を開いた性空上人から寂心に

沐浴の湯釜が届けられたとのこと。

逸話では性空上人に仕えた童子の若天と乙天が円教寺から八葉寺まで湯釜を運搬

参道の途中に枝分かれしている道で日暮峠という道がありますが湯釜を運搬中に

日が暮れてしまったのでこの名前がつけられたのこと。

八葉寺の境内は西日本でも有数の子安の木の群生地でもある。

前置きが長くなってしまいましたが八葉寺の鬼会式について紹介していきます。

大体の時間をまず記しておきます。

14:00~14:30頃 修正会法要

14:30~15:00 内陣で鬼会式

15:00~15:20 外廊下で鬼踊り披露

15:20~15:30 餅まき

上の動画は修正会の法要の様子です。

上の2つの動画は外廊下での鬼踊り披露の様子です。

毘沙門天の化身とされる赤鬼と不動明王の化身とされる青鬼が登場し

息災延命、万民快楽、五穀豊穣の願いをこめて踊り、また松明を掲げながら

本堂の周りの廊下を巡り、悪魔を払う。おもに檀家の人々によって保存会が

組織され、この新年の行事は伝承されている。鬼会式の締めは餅まきで終了します。

鬼追いの行事は呼び方が色々あります。鬼会式の他に追儺式、修正会、修二会、

鬼踊り、鬼やらい、鬼追式などと呼ばれています。。

上の動画は餅まきの様子です。

上の2枚の写真は赤鬼の舞

上の2枚の写真は青鬼の舞

上の2枚の写真は鬼会式の遠景

上の写真は出店 鯛焼きなど

上の写真は無料で振舞われた甘酒とお粥のブース

上の写真は椎の木の枝を切る場面

鬼は山から降りてくるもので山の代わりの飾り物として椎の木の枝が使用されます。

山と村の境界を示すために枝に紙垂(しで)も飾られています。(下の写真)

書き足りない部分がありますがそろそろ外出する時間なのでこのへんでアップします。

一番早い鬼会式が毎年1月7日に行われます。

2018年1月7日、初めて八葉寺を訪問し鬼会式の様子を写真と動画で撮りました

ので紹介します。鬼会式は修正会(しゅしょうえ)に付随するイベントです。

修正会は古くに中国から伝わった、年の終わりに方相氏が悪鬼を駆逐する追儺行事が、

やがて寺院の年頭の行事である、天下泰平・五穀豊穣・招福攘災を祈る修正会に

附属する行事、追儺で踊るようになったものです。

現在は正月から小正月、節分にかけて、真言宗・天台宗を中心とする寺院で踊られます。

慶雲3年(706)文武天皇の時に流行した疫病を追い払おうと、宮中で大晦日に

鬼払いの儀式として行われたのが始まりとされています。

東大寺での修正会は天平勝宝4年(752)から行われている。

修正会は平安時代中期以降は諸大寺で一般的に行われるようになった。

上の写真は八葉寺の鬼会式の代表写真で不動明王の化身である青鬼のアップ

まず、八徳山 八葉寺について簡単に紹介します。

八徳山 八葉寺の基本情報

住所:姫路市香寺町相坂1068 TEL: 079-232-0349

宗派:天台宗 山号:八徳山 御本尊:十一面観音

札所:播磨西国三十三箇所第3番霊場

創建:天平8年(736) 行基上人

中興:寂心(慶滋保胤(よししげのやすたね)=日本往生極楽記を書いた作者

が正暦年間(990-994)に中興

当日、JR播但線の香呂駅で下車、時間があったので香寺民俗資料館に向かったが

あいにく閉館であったので香呂駅まで戻り八葉寺にタクシーで向かった。

タクシーは料金が高くなるのを懸念して参道入口で下車。

下車した近くに若都王子神社(下の写真)があります。

若都王子神社の住所は姫路市香寺町相坂1353 問い合わせ先は蛇穴神社079-232-1506

場所と神社名から考えると神仏習合時代は八葉寺の鎮守社と考えて良いと思う。

主祭神は熊野本宮大社と同じ家都御子神(けつみこのかみ)

配祀神は熊野速玉神社の主祭神と同じ速玉男神(はやたまおのかみ)と

事解男神(ことさかおのかみ)

事解男神について下記サイトで調べてみると次のように記載されています。

http://www.genbu.net/saijin/kotosakanowo.htm

死んで黄泉国にいかれた伊邪那美神を、伊邪那岐神が追っていったところ、 すでに

伊邪那美神の遺体は腐ってうじがたかり、遺体の各部に八雷神が生まれていた。

『古事記』や『日本書紀』本文では、伊邪那岐神は慌てて逃げ帰ったと記されているが、

一書には、穏やかに「もう縁を切りましょう」と言い、「お前には負けないつもりだ」

と言って唾を吐いた。 その唾から生まれた神が速玉男命。

次に掃きはらって生まれた神が泉津事解之男(よもつことさかのを)=事解男神の別名

神戸市北区の無動寺に若王子神社という鎮守社がありますが元の

祭神は若王子権現であった。明治時代の神仏分離によって独立し現在は

イザナミノミコト、速玉男神(はやたまのおのかみ)、事解男神(ことさかのおのかみ)

が祀られています。この神社も神仏分離令で祭神が現在のように変化したと

考えられます。

また、この神社の拝殿には絵馬が多く飾られており下記サイトで詳しく紹介

されています。

http://anabano.kakurezato.com/j.wakatu/wakatuouji.html.html

上の写真は「左 八徳山道」と書かれた石碑。ここから八葉寺に向け歩きました。

石碑は天保(1830-1843)の文字が判読でき幕末期に建立されたものである。

参道には100m毎に丁石が建てられています。(上の写真)

杉並木に囲まれた参道の傾斜は結構ありキツイ山道です。

三丁を過ぎたところに地蔵堂が設置されています。(下の2枚の写真)

地蔵堂の近くには宝篋印塔、五輪塔と共に墓石が固めて置かれています(下の写真)

八葉寺の最盛期には5院13坊を擁する大寺院であったとのこと。

こちらもその1つであったのだろうか。

八葉寺は播磨六山(円教寺、随願寺、八葉寺、神積寺、一乗寺、普光寺)に列せられる

ほどの大寺院であった。

地蔵院から少し上ると八葉寺まで200mの看板がありほっとする。

コートを脱いでいなかったので汗でびっしょりである。

さらに進むと天台宗 八徳山 八葉寺 と書かれた石碑にやっとたどり着きました。

(下の写真)

上の写真は本堂に繋がる参道です。道は苔で覆われており情緒がある。

上の2枚の写真は参道を上ってすぐの左手の住職のお住まいである庫裏があります。

門には天台宗らしく「一隅を照らす」という標語が掲示されていました。

庫裏は正式には妙勝院(みょうしょういん)で阿弥陀如来坐像が本尊としてある。

庫狸の対面に八葉会館があります。ここで食事の準備や鬼会式の準備が行なわれていました。

さらに奥へ進むと 倉庫のようなたてものが左手にあります(上の2枚の写真)

上の写真は放生池と弁財天

上の写真は弁財天の横の石碑で明治25年(1892)に石造りの太鼓橋が建設

されたことなどが綴られています。石碑は明治27年(1894)に建立

上の写真は鐘楼

上の写真は本堂

上の写真は本堂再建の石碑で本堂が昭和44年(1969)に再建されたことが記載

上の写真は観音堂

御詠歌は「いさぎよき花の蓮の八葉寺 にごらぬ水のながれつづきて」

上の3枚の写真は奥の院の参道と奥の院の説明書き及び奥の院の建物

八葉寺奥の院には県の指定文化財になっている厨子があります。 一間春日厨子

詳細な解説は下記サイトに書かれています。

http://www.city.himeji.lg.jp/s110/2212786/_5222/_5244/_5245/_5646.html

奥の院は建長年間(1249-1255)に建立されたもので姫路市の指定文化財

奥の院には同じく姫路市の指定文化財で書写山円教寺を開いた性空上人から寂心に

沐浴の湯釜が届けられたとのこと。

逸話では性空上人に仕えた童子の若天と乙天が円教寺から八葉寺まで湯釜を運搬

参道の途中に枝分かれしている道で日暮峠という道がありますが湯釜を運搬中に

日が暮れてしまったのでこの名前がつけられたのこと。

八葉寺の境内は西日本でも有数の子安の木の群生地でもある。

前置きが長くなってしまいましたが八葉寺の鬼会式について紹介していきます。

大体の時間をまず記しておきます。

14:00~14:30頃 修正会法要

14:30~15:00 内陣で鬼会式

15:00~15:20 外廊下で鬼踊り披露

15:20~15:30 餅まき

上の動画は修正会の法要の様子です。

上の2つの動画は外廊下での鬼踊り披露の様子です。

毘沙門天の化身とされる赤鬼と不動明王の化身とされる青鬼が登場し

息災延命、万民快楽、五穀豊穣の願いをこめて踊り、また松明を掲げながら

本堂の周りの廊下を巡り、悪魔を払う。おもに檀家の人々によって保存会が

組織され、この新年の行事は伝承されている。鬼会式の締めは餅まきで終了します。

鬼追いの行事は呼び方が色々あります。鬼会式の他に追儺式、修正会、修二会、

鬼踊り、鬼やらい、鬼追式などと呼ばれています。。

上の動画は餅まきの様子です。

上の2枚の写真は赤鬼の舞

上の2枚の写真は青鬼の舞

上の2枚の写真は鬼会式の遠景

上の写真は出店 鯛焼きなど

上の写真は無料で振舞われた甘酒とお粥のブース

上の写真は椎の木の枝を切る場面

鬼は山から降りてくるもので山の代わりの飾り物として椎の木の枝が使用されます。

山と村の境界を示すために枝に紙垂(しで)も飾られています。(下の写真)

書き足りない部分がありますがそろそろ外出する時間なのでこのへんでアップします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます