2022年9月23日、神戸市埋蔵文化財センターで開催中の令和4年度秋季企画展「元素でたどる考古学」を観覧しました。

その様子を写真紹介します。

11月27日(日)までが会期ですので

まだ行かれていない方は是非、ご観覧ください。

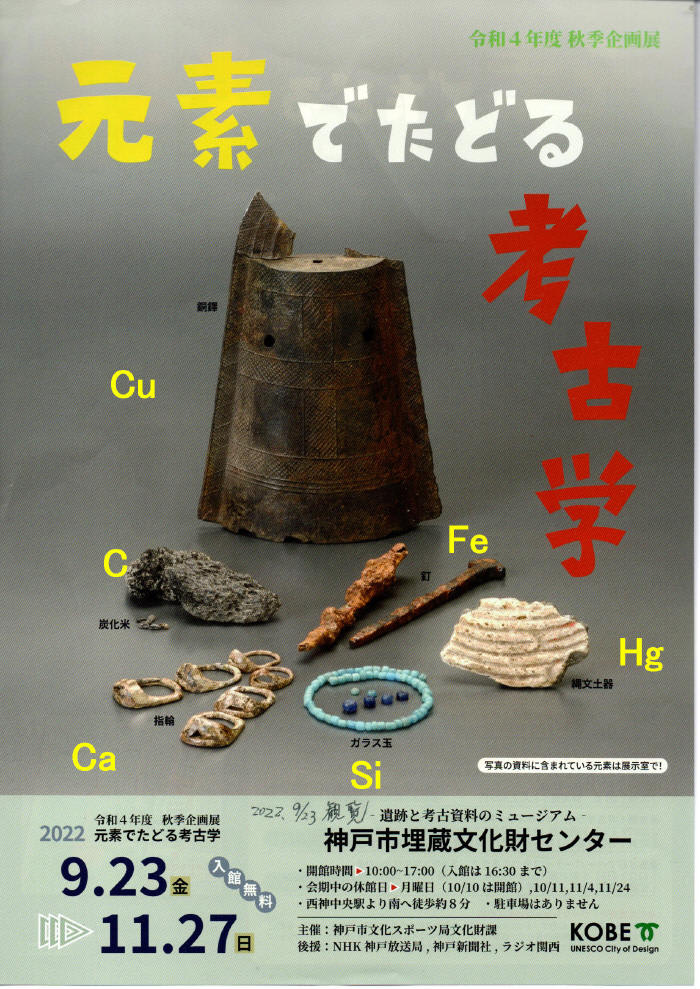

令和4年度企画展「元素でたどる考古学」の開催要項

会期:9月23日~11月27日 開催中

時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:毎週月曜日(祝日の場合は開館) 入館料:無料

場所:神戸市埋蔵文化財センター(神戸市西区糀台6丁目1西神中央公園内)

TEL:078-991-8311

PRリーフレット

上の写真はPRリーフレトの表面

写真の遺物は以下のとおりです。

銅Cu 本山遺跡銅鐸(東灘区) 弥生中期

炭素C 戎町遺跡の炭化米(須磨区) 弥生中期

カルシウムCa 新方遺跡の鹿角製指輪(西区) 弥生前期

鉄Fe 西岡遺跡の鉄釘(東灘区) 古墳後期

水銀Hg 長田神社境内遺跡の水銀朱付着縄文土器 縄文晩期

シリコンSi 白水瓢塚古墳のガラス玉(西区) 古墳前期

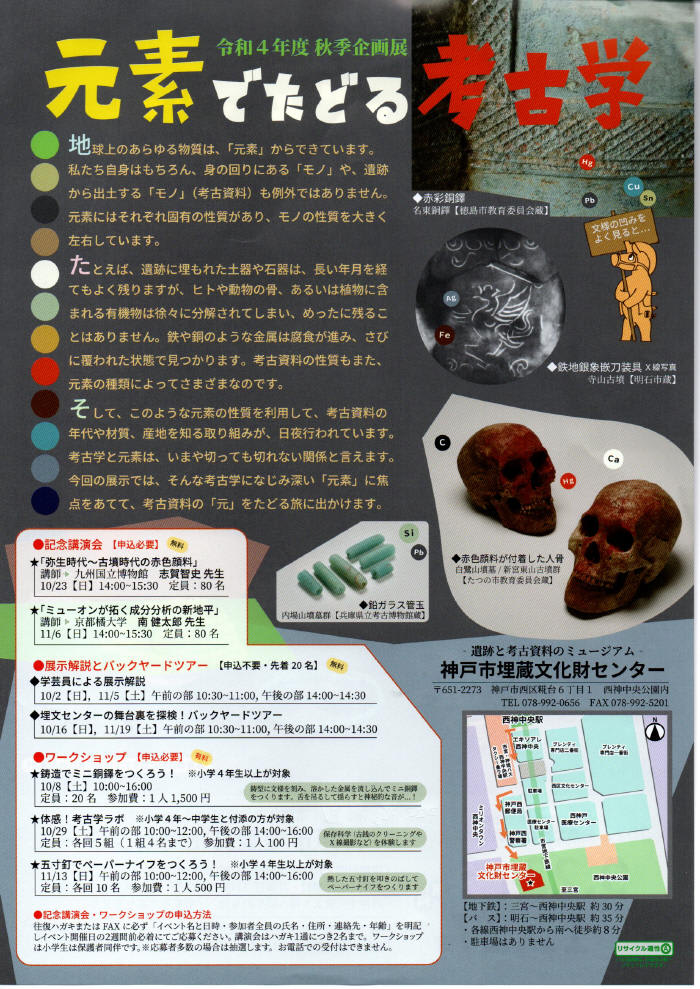

上の写真はPRリーフレトの裏面

6種の元素展示風景(遠景)

上の写真は展示の遠景です

前述のように6種の元素別に展示されています。

手前より炭素C、カルシウムCa、水銀Hg

上の写真は鉄Feと銅Cuの展示遠景

上の写真はケイ素の展示遠景

上の写真は赤色顔料(Hg)が付着した人骨などの展示

たつの市 白鷺山1号棺(左)、新宮東山2号墳1号棺(右)

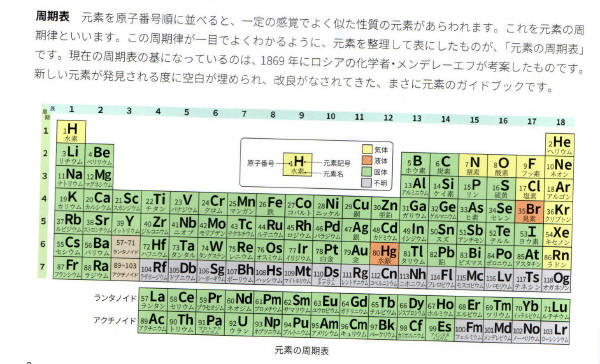

周期律表

炭素に関連する分析

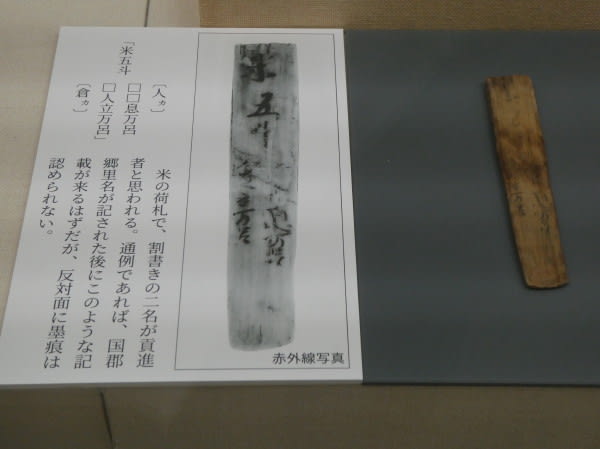

赤外線写真

上の写真は木簡の文字を赤外線写真で読み取り解読していった例

年代を知る測定法

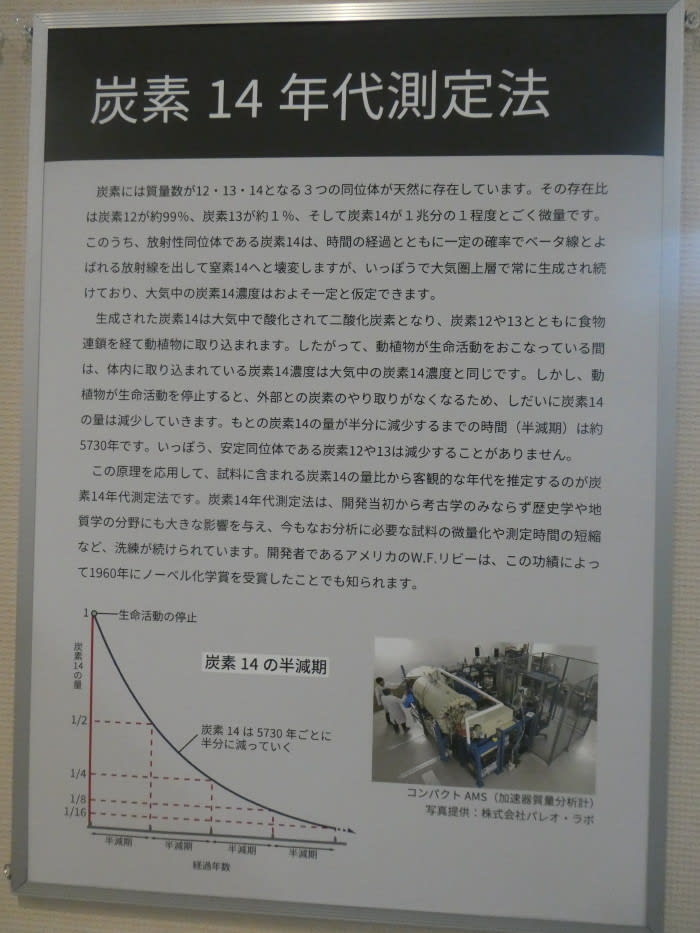

1)炭素14年代測定法

炭素 14 年代法は,放射性炭素(14C)が 5730 年の半 減期で放射壊変する ことを利用した年代測定法である。 1970 年代末に試料の炭素同位体を直接

測定する加速器 質量分析法(AMS 法)が実用化され,従来の放射能計 測法 より分析時間の短縮が図られた。

Wikipediaより炭素14年代測定法の歴史を記載しておきます。

1947年にシカゴ大学のウィラード・リビー (Willard Frank Libby) が発見。

同氏は1960年にノーベル化学賞を受賞。

1952年頃から学習院大学と理化学研究所で研究を開始。

1961年 マリー・テーマーズらが液体シンチレーション法を開発。

1979年 民間の測定請負会社が設立される。

1952年頃から学習院大学と理化学研究所で研究を開始。

1961年 マリー・テーマーズらが液体シンチレーション法を開発。

1979年 民間の測定請負会社が設立される。

暦年較正

大気中の14C濃度が一定で半減期が5568年として算出された14C年代に対し、過去の 宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の14C濃度の変動、及び

大気中の14C濃度が一定で半減期が5568年として算出された14C年代に対し、過去の 宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の14C濃度の変動、及び

半減期の違い(14Cの半減期5730±40 年)を較正して、より実際の年代値に

近いものを算出することである。

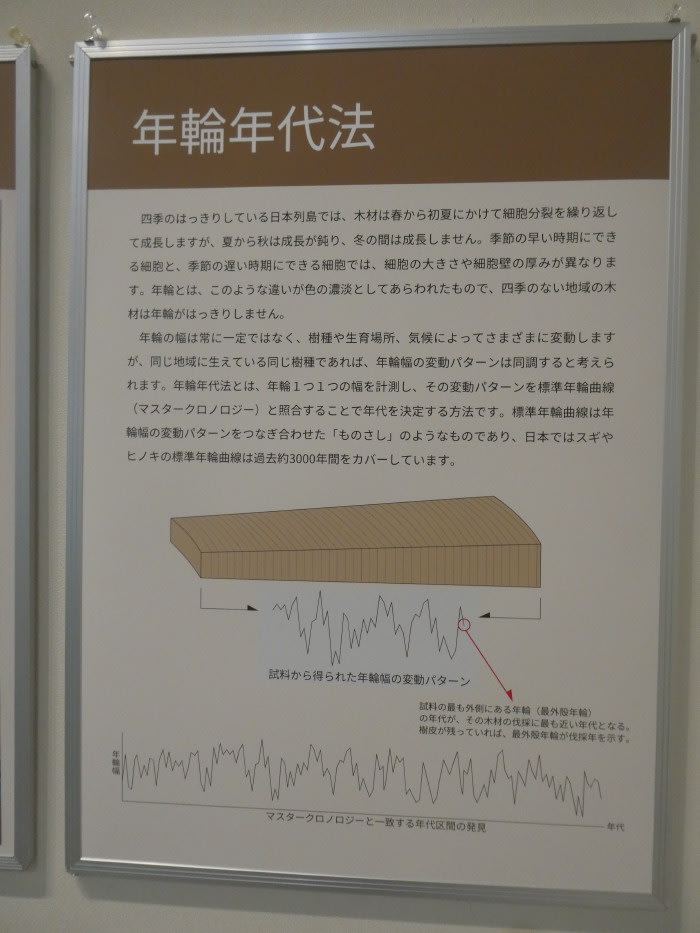

2)年輪年代法

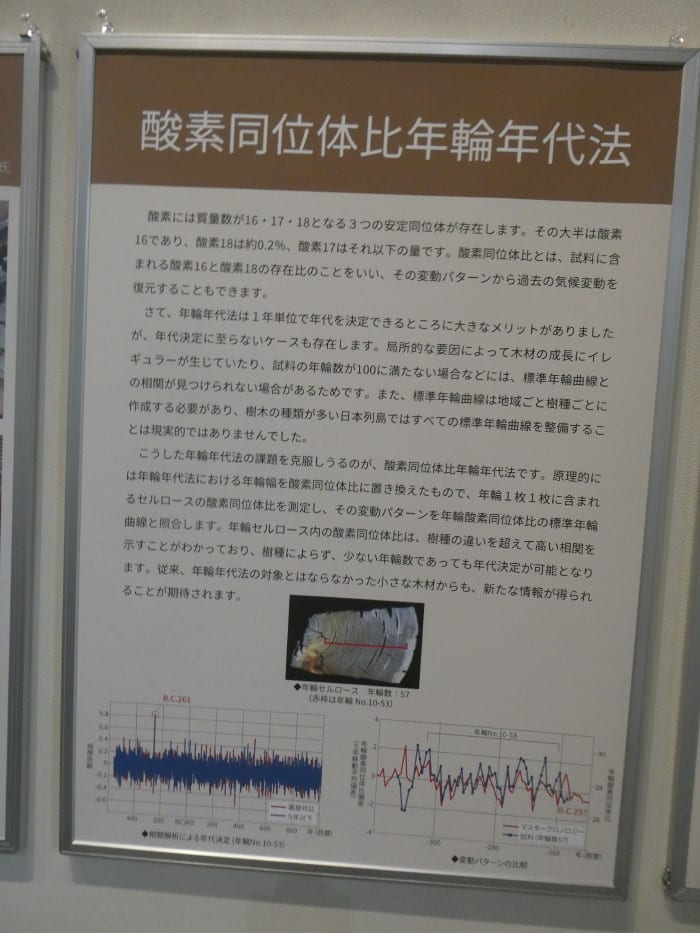

3)酸素同位体比年輪年代法

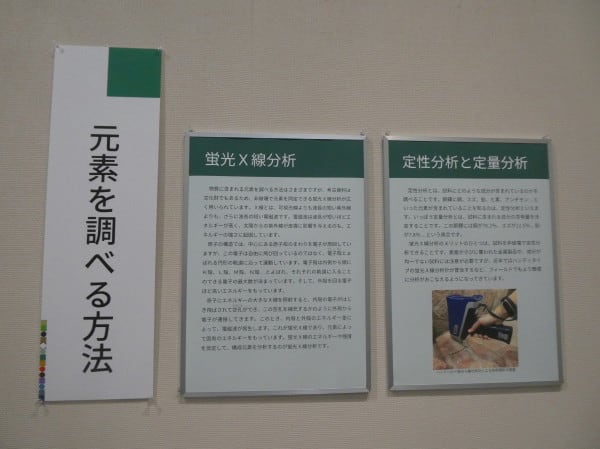

元素を調べる方法

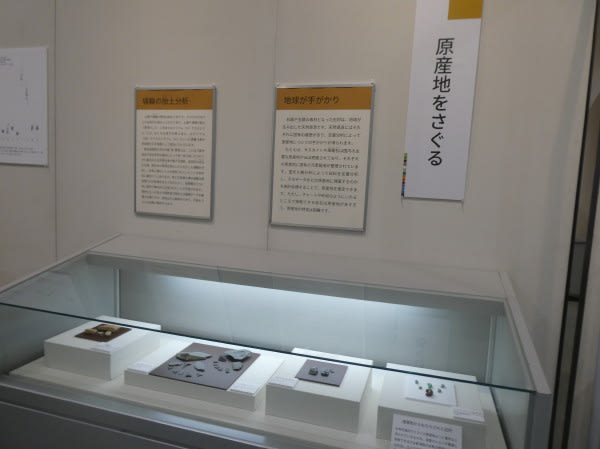

原産地をさぐる

埴輪の胎土分析の結果、五色塚古墳、舞子浜遺跡、幣塚古墳、念仏山古墳の

埴輪の原料の土が同一産地であることが判明との展示あり。

分析装置としては波長分散型X線分析計や蛍光X線分析計が使用されます。

金属を視る

パネル展示(イオン化傾向、X線で視る)

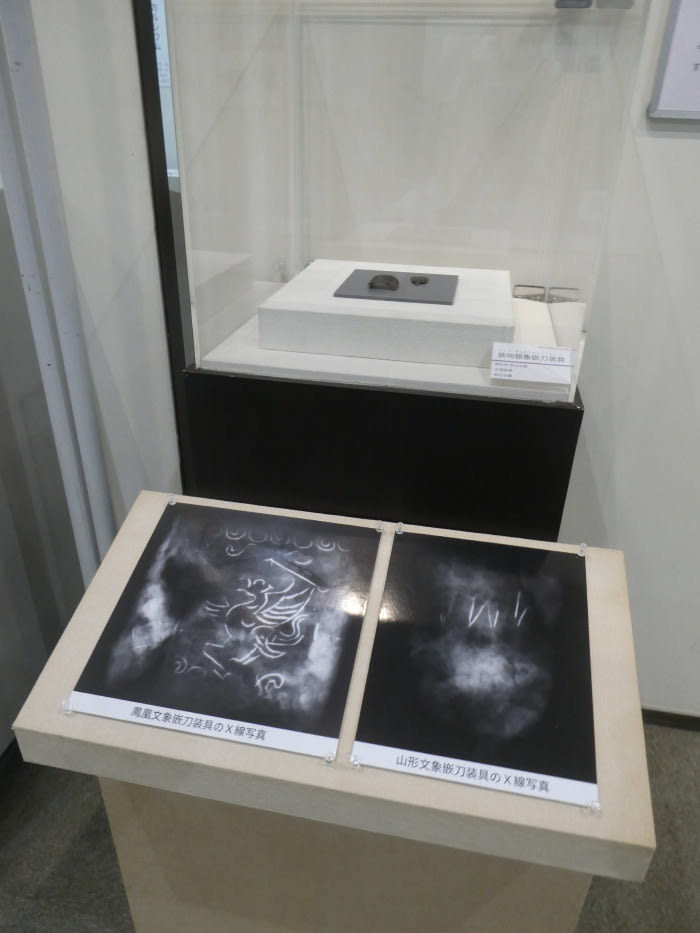

62.鉄地銀象嵌刀装具 明石市寺山古墳

元素と歩む考古学

ミューオンによる古墳内部の透視について説明パネルなど

実際に箸墓古墳で研究をされています。

過去の企画展

下記のブログにさらに昔の企画展観覧記にリンクを張っています。