2022年9月21日、禅宗(臨済宗)で代々尼寺の見星寺(けんしょうじ)を訪問しましたので写真紹介します。

見星寺の基本情報

住所:姫路市材木町32 TEL:079-293-5872 山号:正覚山

宗派:臨済宗妙心寺派 御本尊:釈迦如来(釈迦牟尼)

創建:本田忠刻の弟の本多政朝により寛永13年(1636)頃建立(祖母・徳姫(見星院)の菩提を弔うために建立)

政朝の父方の祖母(本多忠勝夫人・於久の方。1613年没)の法号も見星院という。

室町時代(詳細は不明)に創建との記載の資料もあります。

見星寺の所在地のGoo地図を添付しておきます。

本堂

上の写真は 本堂

茶室?

上の写真は本堂とつながっている茶室と思われる建物(左手の黄色の建物)

前の庭も趣がありよく整備されています。

臨済宗のお寺ということでお茶とは縁があるものとして茶室としました。

観音堂?

何のお堂か判らないがお堂があります

五重塔

山門

寺内社

上の写真は鈴懸稲荷神社の祠(寺門の隣にあります)

石仏

上の写真は寺門の近くに設置の石仏 釈迦如来(釈迦牟尼)

姫路藩主本多忠政、忠刻の父子の五輪塔

(空風輪のみ)

上の写真は裏墓地にある姫路藩主の本多忠刻 (右)、忠政(左)の五輪塔(空風輪のみ)

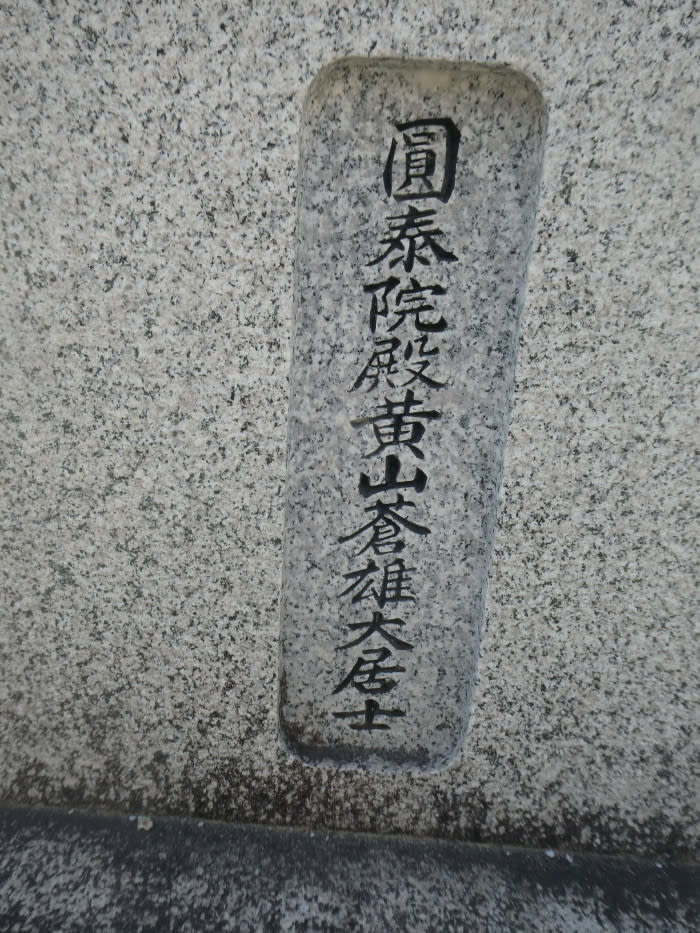

上の2枚の写真は姫路藩主本多忠刻 の五輪塔 戒名は圓泰院殿黄山蒼雄大居士

こちらの五輪塔は供養墓又は分骨墓で本墓は圓教寺にあります。

書写山圓教寺の本多家の墓については下記ブログを書いています。

本多忠刻公は本多忠政の長男(嫡男)で千姫の婿殿である

資料によっては本多政朝の五輪塔と書かれていますが本多政朝の戒名は

法輪院殿天誉紅雲龍沢大居士で圓泰院殿黄山蒼雄大居士ではない。

戒名(圓泰院殿黄山蒼雄大居士)が一致する人物は本多忠刻 であることから

本多忠刻の五輪塔であると判断しました。

本多忠刻公(1596-1626)についてWikipediaよりその生涯をレビューする。

一部加筆。

本多 忠刻(ほんだ ただとき)は、江戸時代前期の大名。播磨国姫路新田藩の初代藩主。

慶長元年4月14日(1596年5月11日)、徳川家康の家臣・本多忠政の長男と

して生まれる。母は松平信康の次女・妙高院(熊姫・ゆうひめ)。

祖父の忠勝が慶長6年(1601年)に伊勢桑名に入部すると、忠政と共に桑名に移った。長じるに従い、忠刻は眉目秀麗で優雅さを持ち、誰もが振り返るほどの美丈夫だった。

大坂夏の陣では忠政と共に出陣し、慶長20年5月7日(1615年6月3日)の

祖父の忠勝が慶長6年(1601年)に伊勢桑名に入部すると、忠政と共に桑名に移った。長じるに従い、忠刻は眉目秀麗で優雅さを持ち、誰もが振り返るほどの美丈夫だった。

大坂夏の陣では忠政と共に出陣し、慶長20年5月7日(1615年6月3日)の

道明寺の戦いにも参加して敵の首級を挙げた。

戦後の元和2年9月29日(1616年11月8日)、将軍・秀忠の長女で豊臣秀頼の正室だった千姫と婚姻した。この婚姻に関しては大坂落城後の7月に千姫が江戸に戻る途中、桑名の七里渡しの船中でたまたま忠刻を見初めたのがきっかけになったという逸話がある。また、家康が臨終の際に政略結婚の犠牲とした孫の千姫のためを考えて、忠刻や熊姫に婚姻を命じたとする逸話もある。

元和3年(1617年)、千姫の化粧料として父・忠政(15万石)とは別個に新知行10万石を与えられて姫路に移った。

剣術を好み、兵法者・宮本武蔵を迎えて師事し、自家の家士をしてその流儀を学ばせた。また武蔵の養子・三木之助を小姓として出仕させ、側近とした。

千姫との間には元和4年(1618年)に長女・勝姫(池田光政正室)、元和5年(1619年)には長男・幸千代が生まれたが、元和7年(1621年)に幸千代は3歳で早世した。

寛永3年5月7日(1626年6月30日)に結核のため死去した。享年31歳。なお、23歳の宮本三木之助と21歳の岩原牛之助が忠刻の供をして殉死した。

忠刻の死により、弟の本多政朝が世嗣となった。

戦後の元和2年9月29日(1616年11月8日)、将軍・秀忠の長女で豊臣秀頼の正室だった千姫と婚姻した。この婚姻に関しては大坂落城後の7月に千姫が江戸に戻る途中、桑名の七里渡しの船中でたまたま忠刻を見初めたのがきっかけになったという逸話がある。また、家康が臨終の際に政略結婚の犠牲とした孫の千姫のためを考えて、忠刻や熊姫に婚姻を命じたとする逸話もある。

元和3年(1617年)、千姫の化粧料として父・忠政(15万石)とは別個に新知行10万石を与えられて姫路に移った。

剣術を好み、兵法者・宮本武蔵を迎えて師事し、自家の家士をしてその流儀を学ばせた。また武蔵の養子・三木之助を小姓として出仕させ、側近とした。

千姫との間には元和4年(1618年)に長女・勝姫(池田光政正室)、元和5年(1619年)には長男・幸千代が生まれたが、元和7年(1621年)に幸千代は3歳で早世した。

寛永3年5月7日(1626年6月30日)に結核のため死去した。享年31歳。なお、23歳の宮本三木之助と21歳の岩原牛之助が忠刻の供をして殉死した。

忠刻の死により、弟の本多政朝が世嗣となった。

上の写真は千姫と本多忠刻成婚400年を記念して2016年に制作された、

千姫色彩乾漆座像です。作者は色彩乾漆作家のサブロウコスギ氏です。

イオン株式会社名誉相談役である二木英徳氏からの寄贈です。

千姫色彩乾漆座像は姫路城西の丸のカの渡櫓に展示されています。

撮影:2022-10-12

現地説明版には下記のような書かれています。

千姫は、慶長2年(1597)、のちの江戸幕府2代将軍徳川秀忠と江の長女として生まれました。7歳で豊臣秀頼に嫁ぎますが、慶長20年、大坂夏の陣で秀頼と死別。その翌年、本多忠政の嫡男忠刻と再婚しました。

元和3年(1617)、本多忠政が姫路へ転封になると、忠刻とともに姫路城に移りました。

本像は土の原型の上に砥粉や木屑入りの漆を厚く塗りその上に麻布を張ってその作業を繰り返し行なう伝統的な技法によって作られた乾漆像です。

羽子板を手に勝姫、幸千代たちの遊ぶ姿を慈愛あふれる目で幸せそうに見つめる千姫を表現したもので、容姿や服装は「本多平八郎姿絵」などからイメージして造形されたものです。

元和3年(1617)、本多忠政が姫路へ転封になると、忠刻とともに姫路城に移りました。

本像は土の原型の上に砥粉や木屑入りの漆を厚く塗りその上に麻布を張ってその作業を繰り返し行なう伝統的な技法によって作られた乾漆像です。

羽子板を手に勝姫、幸千代たちの遊ぶ姿を慈愛あふれる目で幸せそうに見つめる千姫を表現したもので、容姿や服装は「本多平八郎姿絵」などからイメージして造形されたものです。

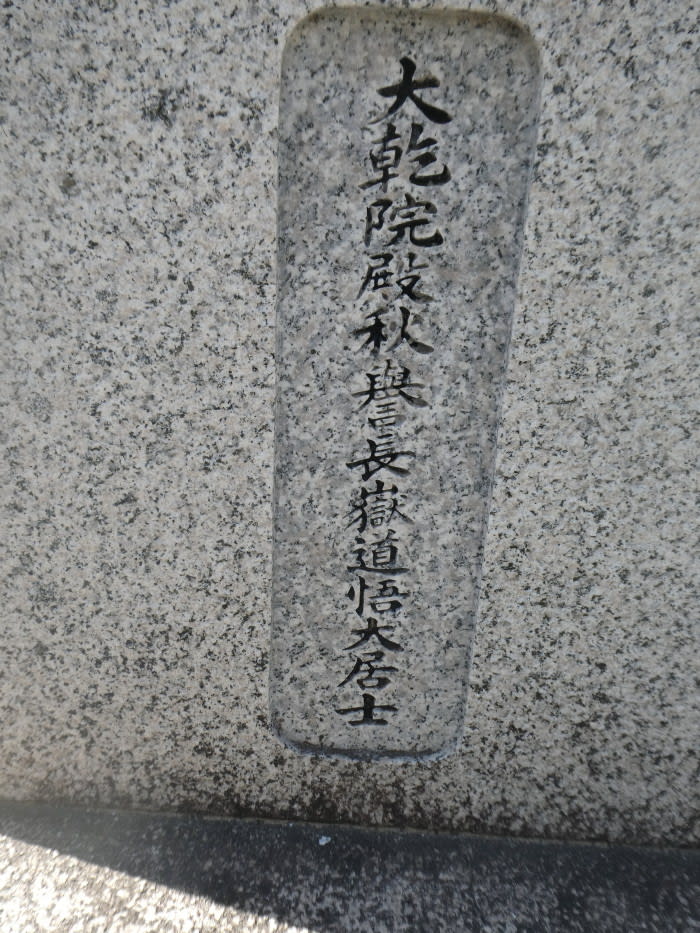

上の写真は本多忠政の五輪塔です。本多忠政は本多忠刻の父親です。

戒名は大乾院殿秋譽長嶽道悟大居士と記載されていました。

本多 忠政(1575-1631)についてWikipediaより引用紹介します。

本多 忠政(ほんだ ただまさ)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将、大名。伊勢国桑名藩の第2代藩主。後に播磨国姫路藩の初代藩主。忠勝系本多家宗家2代。正室は家康の孫・熊姫である。

生涯

天正3年(1575年)、徳川家康の重臣・本多忠勝(後に桑名藩の初代藩主)の長男(第3子)として生まれる。

天正18年(1590年)の小田原征伐に初陣し、武蔵岩槻城攻めで功を立てた。

生涯

天正3年(1575年)、徳川家康の重臣・本多忠勝(後に桑名藩の初代藩主)の長男(第3子)として生まれる。

天正18年(1590年)の小田原征伐に初陣し、武蔵岩槻城攻めで功を立てた。

慶長3年(1598年)3月、従五位下に叙せられて美濃守と称した。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは徳川秀忠軍に属して中山道を進み、第2次上田合戦にも従軍。慶長14年(1609年)6月に父が隠居したため、家督を相続して桑名藩の第2代藩主となる。

大坂の陣にも参加し、冬の陣では慶長19年(1614年)10月11日に徳川軍の先鋒を命じられた。忠政は大坂城包囲においては北側の天神橋方面に陣取っていた。冬の陣が終わって家康が帰途についた際、桑名で1泊している。冬の陣の休戦和議締結で大坂城の堀を埋め立てた際、埋め立て奉行を松平忠明たちと担当している。慶長20年(1615年)の夏の陣では京都御所の警備を勤め、その後に家康の軍勢と南下して5月7日に豊臣方の薄田兼相や毛利勝永らと戦った。薄田軍との合戦には勝利したが、毛利軍との戦いには敗れている。この合戦で忠政は292の敵首をとった。

戦後には、それらの功績を賞されて西国の押さえとして、元和3年(1617年)7月14日に姫路城主となって15万石を領した。寛永3年(1626年)8月に従四位下に叙せられ侍従に任官した。

寛永8年(1631年)8月10日に姫路で死去した。享年57。嫡男・忠刻が寛永3年(1626年)に早世していたため、家督は次男・政朝が継いだ。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは徳川秀忠軍に属して中山道を進み、第2次上田合戦にも従軍。慶長14年(1609年)6月に父が隠居したため、家督を相続して桑名藩の第2代藩主となる。

大坂の陣にも参加し、冬の陣では慶長19年(1614年)10月11日に徳川軍の先鋒を命じられた。忠政は大坂城包囲においては北側の天神橋方面に陣取っていた。冬の陣が終わって家康が帰途についた際、桑名で1泊している。冬の陣の休戦和議締結で大坂城の堀を埋め立てた際、埋め立て奉行を松平忠明たちと担当している。慶長20年(1615年)の夏の陣では京都御所の警備を勤め、その後に家康の軍勢と南下して5月7日に豊臣方の薄田兼相や毛利勝永らと戦った。薄田軍との合戦には勝利したが、毛利軍との戦いには敗れている。この合戦で忠政は292の敵首をとった。

戦後には、それらの功績を賞されて西国の押さえとして、元和3年(1617年)7月14日に姫路城主となって15万石を領した。寛永3年(1626年)8月に従四位下に叙せられ侍従に任官した。

寛永8年(1631年)8月10日に姫路で死去した。享年57。嫡男・忠刻が寛永3年(1626年)に早世していたため、家督は次男・政朝が継いだ。

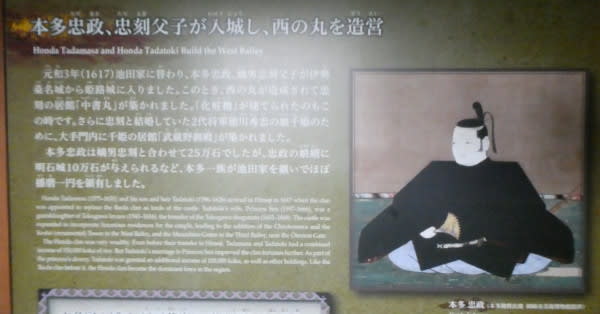

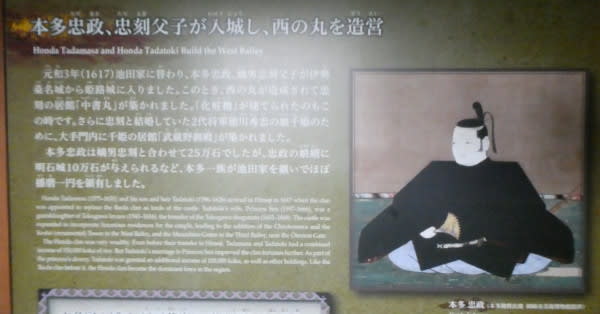

上の写真は姫路城西の丸に掲示の本多忠政、忠刻親子に関する説明板

写真は本多忠政公の肖像画 撮影:2022-10-12

本多政朝について(参考)

本多 政朝(ほんだ まさとも)についてWikipediaより引用紹介します。

一部加筆しています。

本多 政朝(1599-1638)は、江戸時代前期の大名。上総国大多喜藩の第3代藩主、播磨国龍野藩主、播磨姫路藩の第2代藩主。忠勝系本多家宗家3代。本多忠勝の孫。

略歴

慶長4年(1599年)、本多忠勝の長男本多忠政(後に姫路藩の初代藩主)の次男として生まれる。母は松平信康の娘・熊姫。

叔父である上総大多喜藩主本多忠朝が慶長20年(1615年)、大坂夏の陣で討死すると、幼少である忠朝の子・本多政勝に代わって大多喜藩を相続する。元和3年(1617年)に播磨龍野藩5万石に移封される。その後、寛永3年(1626年)に兄であり本多家宗家播磨国姫路藩の嫡子である本多忠刻が病死すると、宗家の嫡子となる。寛永8年(1631年)、父の死去により家督を相続して姫路藩主となった。なお、相続前に所有していた5万石は、弟の本多忠義に1万石、従兄弟の本多政勝に4万石を分与した。

寛永15年(1638年)死去。跡を政勝が養子となって継いだ。

略歴

慶長4年(1599年)、本多忠勝の長男本多忠政(後に姫路藩の初代藩主)の次男として生まれる。母は松平信康の娘・熊姫。

叔父である上総大多喜藩主本多忠朝が慶長20年(1615年)、大坂夏の陣で討死すると、幼少である忠朝の子・本多政勝に代わって大多喜藩を相続する。元和3年(1617年)に播磨龍野藩5万石に移封される。その後、寛永3年(1626年)に兄であり本多家宗家播磨国姫路藩の嫡子である本多忠刻が病死すると、宗家の嫡子となる。寛永8年(1631年)、父の死去により家督を相続して姫路藩主となった。なお、相続前に所有していた5万石は、弟の本多忠義に1万石、従兄弟の本多政勝に4万石を分与した。

寛永15年(1638年)死去。跡を政勝が養子となって継いだ。

法輪院殿天誉紅雲龍沢大居士が 本多政朝の戒名

鉄牛和尚(塙団右衛門)の供養塔(卵塔)

上の写真は鉄牛和尚の墓碑(一番右手)

塙 直之(ばん なおゆき)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。諱は直次、尚之とも。通称は長八、後に団右衛門に改めた。一時、出家した際には鉄牛と号した。

後世、『難波戦記』などの軍記物や岩見重太郎の講談などで有名になったため、塙 団右衛門(ばん だんえもん)の名でも知られる。

後世、『難波戦記』などの軍記物や岩見重太郎の講談などで有名になったため、塙 団右衛門(ばん だんえもん)の名でも知られる。

以上Wikipediaより引用

殉国戦友の碑

上の写真は殉国戦友の碑

碑の由来書によれば太平洋戦争フィリピンの戦場で亡くなった方の冥福を

祈るために昭和46年(1971)に建立されたそうです。

明治31年(1998)3月24日、姫路城下に歩兵第39連隊が編成 日露戦、満州・支那両事変に参加

昭和15年(1940)8月、満州三江省佳木斯に移駐屯し国境警備の任につく

昭和19年(1944)8月、鉄部隊と称されフィリピンバターン半島の要所を死守

ナチブ山に移り終戦を迎えた(戦友は2,500人余)

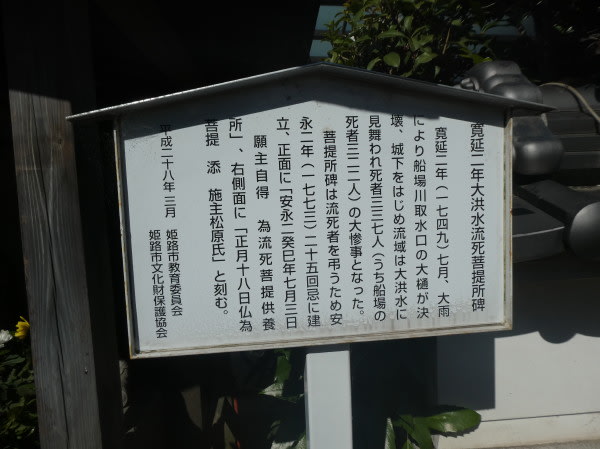

寛延2年大洪水流死菩提所碑

上の3枚の写真は江戸時代、寛延2年(1749)に起きた船場川の洪水の犠牲者を弔う菩提碑と現地説明板