本日は神戸市内の経塚をテーマに取り上げます。

経塚(きょうづか)とは、経典を土中に埋納した仏教遺跡で、平安時代後期に最も

盛んに造営されました。

現在、最古の経塚は奈良県吉野山の金峰山経塚から出土した寛弘4年(1007)の

藤原道長の経筒である。

経塚造営の背景には永承7年(1052年)に末法の世が訪れるという予言思想がある

末法思想の影響で仏の教えが滅びることを心配した人々が盛んに造営しました。

起源は中国や朝鮮半島にあるとも言われる。

永承7年(1052年)以降は次第に追善供養を目的とするようになっています。

それでは本題に移り神戸市内の経塚をリストアップしたいと思います。

1.滝ノ奥経塚 神戸市灘区高羽字滝ノ奥

2.二本松古墳経塚 神戸市兵庫区会下山町 (房王寺)

3.池田経塚 神戸市長田区池田経町 (妙楽禅寺)

4.清水経塚 神戸市兵庫区千鳥町1丁目(旧石井村)

5.狐塚経塚 神戸市垂水区名谷字湯屋ケ谷狐塚 (転法輪寺)

6.吉尾経塚 神戸市北区八多町吉尾字安場

7.石峯寺経塚 神戸市北区淡河町神景

(しゃくぶじ)

8.有馬温泉経塚 神戸市北区有馬町 (温泉寺)

9.北坊経塚 神戸市北区淡河町神景字北坊

10.萩原経塚 神戸市北区淡河町萩原字経塚

11.北別僧経塚 神戸市北区淡河町萩原字北別僧

(きたべっそう)

12.溝ノ上経塚 神戸市北区淡河町行原

13.投町経塚

14.北神第9地点 神戸市北区鹿の子台北町2丁目3

一石一字経塚

この中で滝ノ奥経塚については神戸埋蔵文化財センターの常設展示で

紹介されていますので写真を交えて話を進めていきます。

1.滝ノ奥経塚

上の写真は滝ノ奥経塚の発掘時の様子と概要説明パネルです。

滝ノ奥遺跡は昭和56年(1981)4月から9月までマンション建設地を発掘調査

したもので経塚の他に掘立建物跡(2棟)、鎌倉時代のものと考えられる火葬墓14基

礎石建物跡1棟、土壙2基(一石五輪塔10基)など多くの遺構が検出されました。

遺物から判断して10世紀代に建立された寺院の跡地と推定されています。

説明文をそのまま引用紹介します。

経塚は仏教のお経を書き写したものを容器に入れ、供養して土中に納めたものです。

滝ノ奥経塚では、経典を入れた容器(経筒)を石室の中に納め、まわりには11面の鏡を

はじめ、中国製の焼き物(合子)や鉄製の小刀、銅銭などがいっしょに納められていました。

この経塚は平安時代終わりごろにつくられたようです。

経筒及び副納品は平成11年(1999)神戸市指定文化財に指定されました。

上の2枚の写真は神戸市埋蔵文化財センターの展示(全体と中景)

真ん中に経筒(須恵器製口径17cm、高さ28.0cm)蓋は28.0cm須恵器鉢を転用

背後に鏡、左側に小刀、手前に合子(5点)、手前右手に飾り金具・独鈷杵・銅銭

経筒は神出古窯跡群の製品と考えられています。

経塚の築造時期:平安時代終わり(12世紀中葉)

滝ノ奥遺跡は六甲山系から南方に派生する尾根の頂部(標高151m)に立地。

同じ尾根の北方には国宝の銅鐸が出土したことで著名な桜ケ丘遺跡があります。

上の写真は刀子 展示の3点は完全な形(長さ30~38cm)で出土

他に欠損品で5点が出土したようです。

上の写真は鏡の針書きで女清原氏と書かれています。

和鏡は草花双鳥文鏡、山吹蝶鳥文鏡、松双鶴文鏡など13点が出土

直径は7.7cm~11.8cm

上の写真は独鈷杵の展示

上の写真は銅銭の展示

上の写真は飾り金具の展示

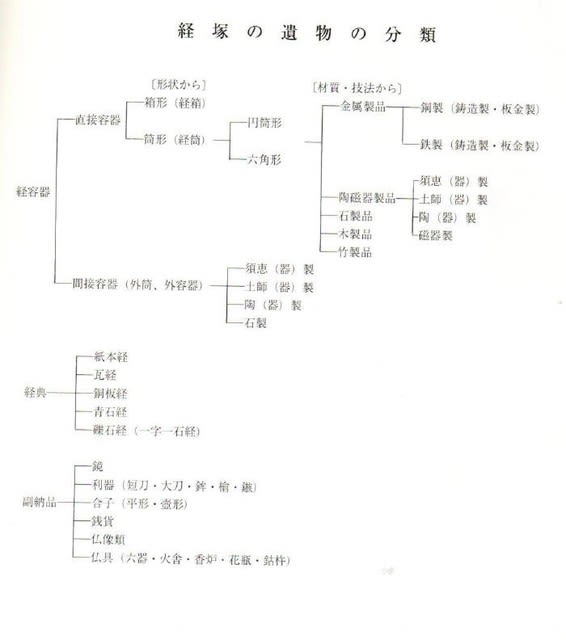

経塚遺物の分類

現在、兵庫県立図書館で「兵庫県立歴史博物館編 兵庫の経塚(博物館普及資料第10集)」

を借りて読んでいます。

この中に「経塚遺物の分類」という内容の記載がありましたので引用紹介します。

その他の神戸市内経塚遺跡に関して上記の兵庫の経塚で写真や文章で紹介されて

いるものに絞って記載していきます。

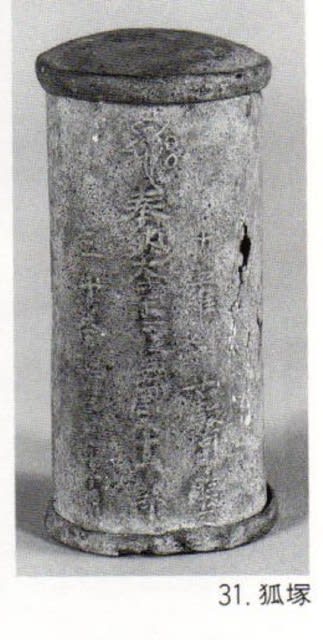

5.狐塚経塚

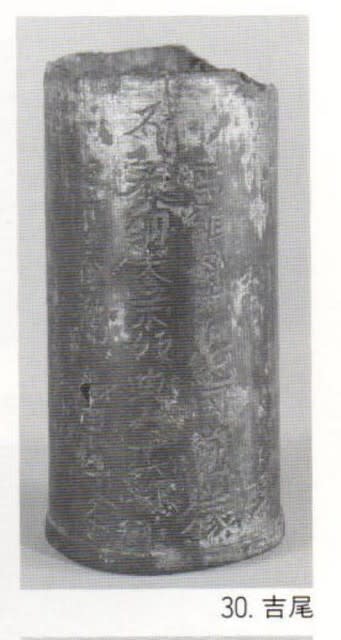

6.吉尾経塚

大松山経塚としている文献もあり。

7.石峯寺経塚

石峯寺経塚については永久5年(1117)の奥書のある朱書経などの存在で知られ、

これまでに数多くの文献で紹介されてきた。しかし、平成3年(1991)に開催された

「神戸市立博物館 館蔵銘品展」では、石峯寺経塚出土品のうち銅鋳製経筒1口、永久5年

銘朱書経6巻および瑞花鷲鶯鏡1面が石峯寺経塚からの出土ではなく伝福岡県出土と訂正

され、また、瓜蝶鳥鏡1面と松喰鶴鏡は出土地が明らかではなく、陶製五輪塔は経筒出土

の小山の出土、瓜蝶鳥文壺は骨蔵器と解説されている。

従って、確実に石峯寺経塚出土と考えられるのは銅板製鍍金経筒(上の写真)1口と

墨書経1巻である。

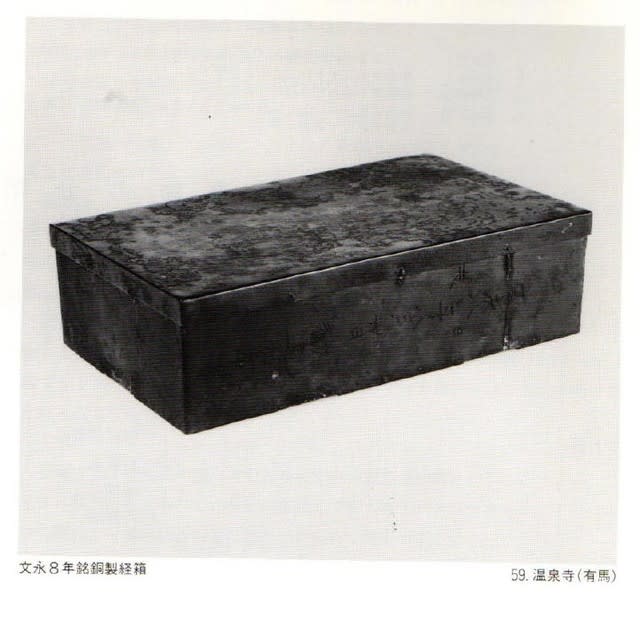

8.有馬温泉経塚

蓋に「依閻魔法皇勧進奉納温山如法経」と書かれています。

身に文永8年(1271)の銘あり

2019年8月29日追記