2019年2月20日に大阪府池田市の小林一三記念館に訪問した事をキッカケとして

小林一三の業績と人物像を中心に纏めることにしました。

2019年2月14日に宝塚を散策していますのでその時に撮った写真も交えて纏めていきます。

纏めるにあたり、BS朝日で2017年1月に放送された昭和偉人伝 「小林一三」からも

写真を利用させていただきました。特記していないものはこちらからの写真です。

まず、宝塚「花の道」の小林一三翁の銅像を写真紹介します。

上の3枚の写真は宝塚「花の道」に設置の小林一三翁の銅像と現地説明板

撮影:2019-2-14

宝塚の原点を作った男 小林一三。実業家、政治家、エンターテインメントの重鎮、文化人と

いう多彩な顔を持つ小林一三の成功と挫折の足跡に迫っていきたいと思います。

出生から慶應義塾時代

明治6年(1873)1月3日、山梨県巨摩郡河原部村(北巨摩郡韮崎町を経て、現在の韮崎市)の

商家に生まれる。母:フサ、父(養子)甚八

生まれてすぐの8月22日に母が死去、父とも生き別れした為、叔父(本家)の家に預けられた

上の写真は小林一三の生家

上の写真は預けられた本家・布屋の建物

明治8年(1875)2歳で祖父が建てた「布屋」の分家を家督相続

母と離縁させられた父はすべてのお金を残していったため一三はたくさんの財産

を受け継ぎ、そのおかげで上京してからも十分な仕送りをしてもらえた。

明治11年(1878)5歳で公立小学韮崎学校に入学

明治18年(1885)12歳で私塾成器舎に入塾

上の写真は成器舎時代の小林一三(前列の中央)

出典:調べる学習百科 小林一三 阪急と宝塚をつくった事業家 岩崎書店(2018.11.30)

明治21年(1888)15歳で慶応義塾大学へ入学

慶応義塾時代は文学青年であり、また花街にも行く遊び人でもあった。

この時代に大衆が喜ぶ娯楽とは何かを掴むための貴重な体験をしたと言われています。

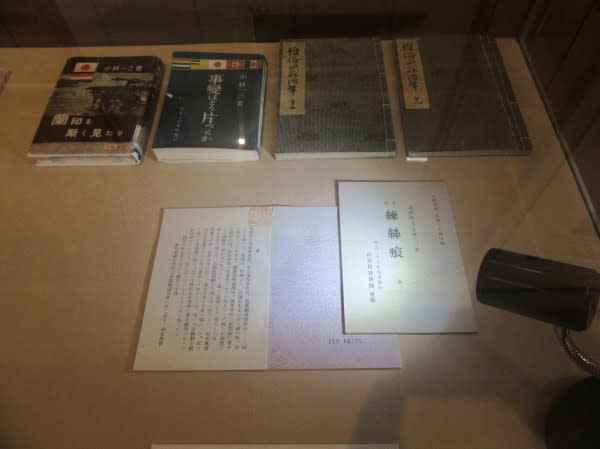

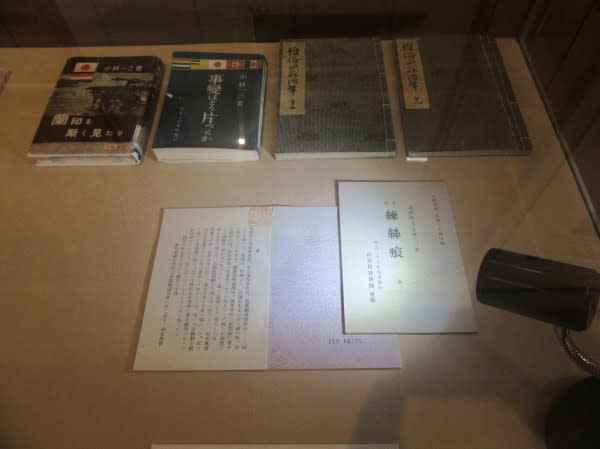

明治23年(1890)山梨日日新聞に小説「練絲痕(れんしこん)」を連載

上の写真は「練絲痕」の展示

出典:小林一三記念館の展示(2019-2-20撮影)

上毛新聞に小説「お花団子」を連載

ペンネームは靄渓学人(あいけいがくじん)

上記の作品について下記サイトで詳細に記載されています。

https://blogs.yahoo.co.jp/hpcriticism/34147067.html

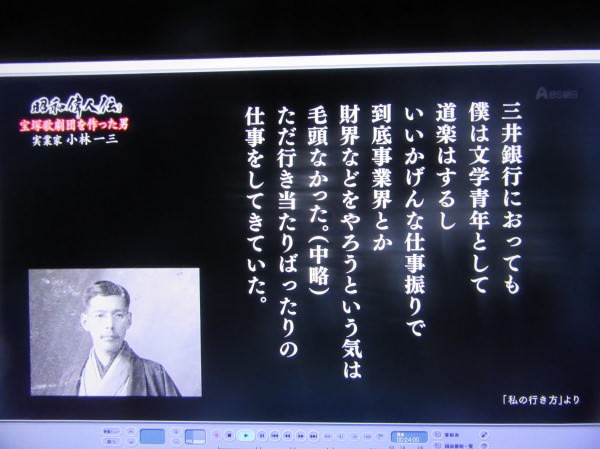

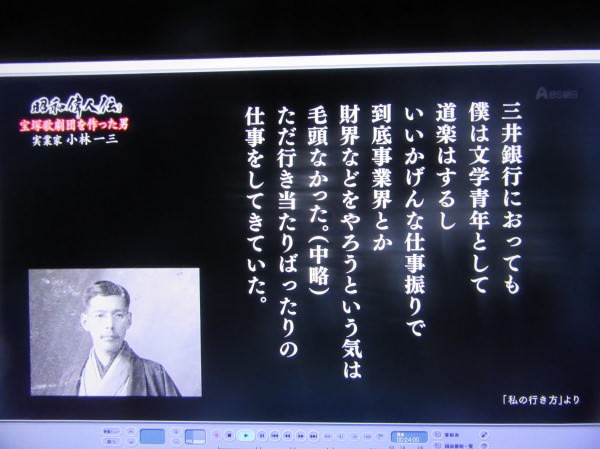

三井銀行時代

明治26年(1893)20歳で三井銀行入行 本店勤務&大阪支店

文学青年であった小林一三はその能力を生かす為、新聞社への就職を志望していたが

かなわず筆で身を立てるという夢を断念しています。

上の写真は三井銀行への就職に当たって慶応義塾の先輩で三井銀行大阪支店長の高橋義雄

が小林一三の保証人となった。

しかし、就職の決まった小林一三は一目ぼれした女性の家に通い続け彼女に交際を

断られるまで約3か月、三井銀行に出勤しないというサラリーマンとしては落ちこぼれ

のスタートとなった。(下の2枚の写真)

下の写真は明治26年(1893)当時の大阪の中の島

明治33年(1900)芸者であり長く付き合っていた幸(こう)と結婚

上の写真は小林一三と幸(こう)の記念写真

3男2女に恵まれる。Wikipediaより子供達の略歴を記しておきます。

長男・冨佐雄 明治34年(1901)1月に生まれ、東宝代表取締役社長を務めた。

昭和32年(1957)10月死去。

次男・辰郎 明治37年(1904)生。慶應義塾卒業と同時に松岡家に養子入りし、

義理の父が松岡汽船創業者で呉羽紡績役員発起人の松岡潤吉となる。

後に東宝代表取締役社長を務めた。1974年(昭和49年)8月死去。

辰郎の子が現在の東宝会長・松岡功で、その息子で一三の曾孫に

あたるのが、元プロテニスプレイヤーの松岡修造

三男・米三 明治42年(1909)8月18日生まれ。京都帝国大学卒。京阪神急行電鉄

(1973年までの阪急電鉄の社名)社長を務めたが、在職のまま昭和44年

(1969)2月に死去した。阪急電鉄元会長・社長・名誉顧問、宝塚音楽学校

名誉校長を務めた小林公平(2010年5月死去)は、辰郎の長女で米三の

養子となった小林喜美の夫で、戦前からの三菱グループ幹部の家系で

あった三村家から小林家に婿入りした。

また、公平の長男が元・宝塚歌劇団理事長の小林公一である。

長女・とめ 元パレスホテル会長の吉原政智に嫁ぐ。

次男の吉原光雄は元六甲山ホテルの社長

次女・春子 サントリー創業者鳥井信治郎の長男・吉太郎に嫁ぐが、吉太郎は33歳で

亡くなる。息子に3代目サントリー社長・鳥井信一郎がいる。

上の写真は上述家族の集合写真。 大正6年(1917)1月撮影

出典:小林一三記念館の展示(2019-2-20撮影)

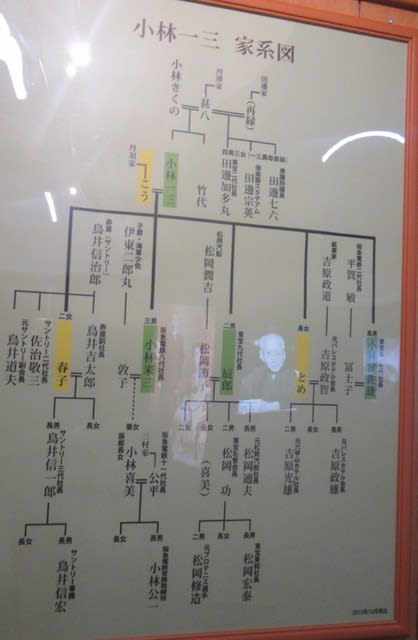

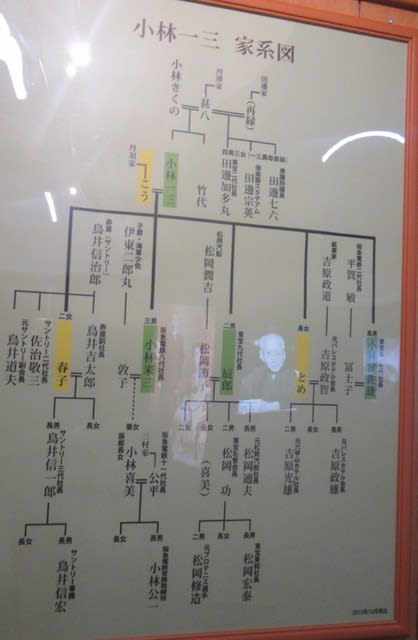

上の写真は小林一三を中心とした家系図

出典:小林一三記念館の展示(2019-2-20撮影)

上の写真は若き日の小林一三翁(三井銀行時代を回顧)

明治40年(1907)三井銀行を退職

三井銀行時代の上司で当時、北浜銀行を立ち上げ隆盛であった岩下清周(きよちか)

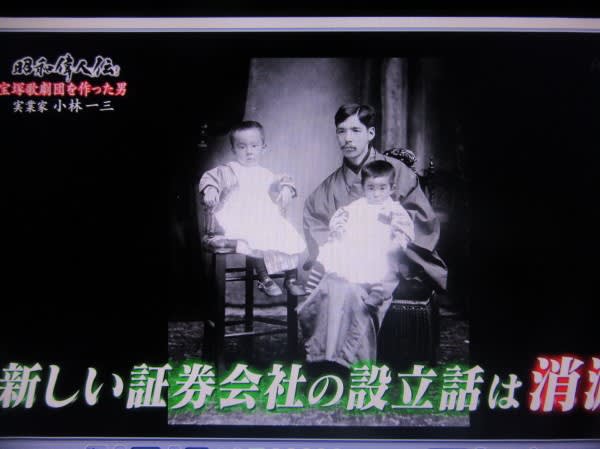

から誘われ証券会社を設立という話が持ち上がったが日露戦争が終結した後の景気後退で

証券会社の設立の話は立ち消えとなった。

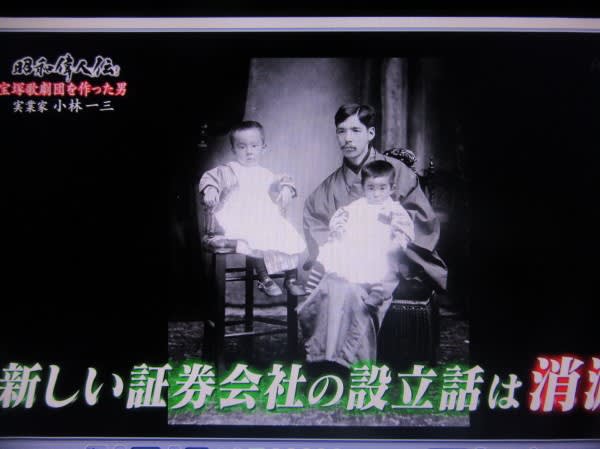

家族で大阪へ移住した。(当時、三男の米三と次女の春子は生まれておらず子供3人

を抱えての証券会社の支配人への道は閉ざされ困惑していた)

上の写真は当時撮影された幼い子供を抱く小林一三。

次に岩下清周(1857-1928)から紹介されたのが箕面有馬電気軌道の経営の職であった。

箕面有馬電気軌道時代

上の写真は明治43年(1910)までに関西地方で既設の私鉄。

路面電車を発展させた郊外電車であるインターアーバン(都市間連絡電車)の建設が

日本各地で流行していた時代である。

当時、大阪をターミナルとした私鉄は下記のとおり。

阪神電気鉄道(1905年営業運転、会社設立は1899年)

京阪電気鉄道(1910年営業運転、会社設立は1905年)

大阪電気鉄道(1914年営業運転、会社設立は1910年)近鉄の前身の鉄道

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

上記番組の内容:

阪急の創業者・小林一三は鉄道の沿線開発や少女歌劇、

住宅ローンなど日本初のビジネスアイデアを考案、現代につながる生活スタイルを

創造した。意外な人生の逆転劇を追う。

阪急電鉄の創業者・小林一三(こばやしいちぞう)は大正・昭和、そして平成へと続く

「日本社会の基盤」を作った人物。一三は電車通勤や駅直結の百貨店、少女歌劇に

住宅ローンといった日本初のビジネスアイデアを数多く考案、さらに、休日に家族が

映画を見たり、百貨店で買い物や外食をするといった、現代につながる日本人の

生活スタイルを創造する。伝説の天才実業家の、あっと驚く人生の大逆転劇を描く。

明治39年(1906) 阪鶴鉄道(現在のJR福知山線)の国有化決定

当時、既に神崎駅(現在の尼崎駅)~新舞鶴駅(現在の東舞鶴)が開通していました。

福知山線を敷設した阪鶴鉄道の重役が箕面有馬電気軌道(現阪急電鉄)を計画

上の写真は阪鶴鉄道の本社

明治40年(1907) 日露戦争後の不況で株式暴落

小林一三が阪鶴鉄道の監査役となり阪鶴鉄道を清算後、

箕面有馬電気軌道(箕有電車)の追加発起人となる。

箕面有馬電気軌道の創立総会

取締役/井上保次郎、松方幸次郎、志方勢七、藤本清兵衛 小林一三が専務代表取締役

明治43年(1910)3月10日、箕面有馬電気軌道が開業 梅田-宝塚、石橋-箕面

上の写真は箕面有馬電気軌道の開業当時の梅田駅と宝塚駅

上の写真は明治43年(1910)3月10日の開業祝の梅田駅

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

明治43年(1910)3月13日 池田車庫において開業式典が挙行された

上の2枚の写真は箕面有馬電気軌道の開業当時の電車

箕有電車から阪急へ至る年譜を添付しておきます。

大正2年(1913)宝塚-有馬の軌道敷設権を放棄

大正6年(1917)灘循環電気軌道の敷設権を得る

大正7年(1918)阪神急行電鉄(株)に社名変更 阪急の名前の由来

大正9年(1920)神戸本線(梅田-上筒井)開業

上の写真は神戸本線の開業当時のPRポスター

大正10年(1921)西宮北口-宝塚(西宝線)営業開始→現在の今津線

昭和3年(1928) 天神橋駅 - 京都西院(現在の西院駅)間の全線が開業。

昭和6年(1931) 京都側ターミナルである大宮駅までの地下線による延伸が完成。

昭和11年(1936)神戸市内の三宮へ高架線で乗り入れ

池田市の室町住宅地開発・販売

たくさんの人に箕有電車を利用してもらうために当時、ほとんど人が住んでいなかった

池田市に住宅を造成販売する事業を思いつきます。

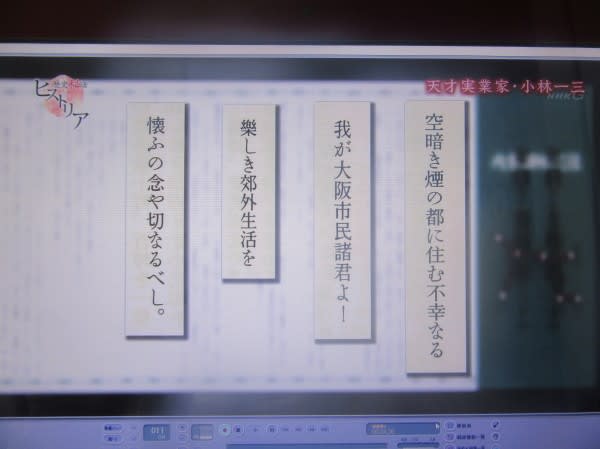

郊外住宅地の開発・販売(不動産業)

建売り、割賦販売(2,000円の物件で頭金50円、月々24円で10年間の住宅ローン)

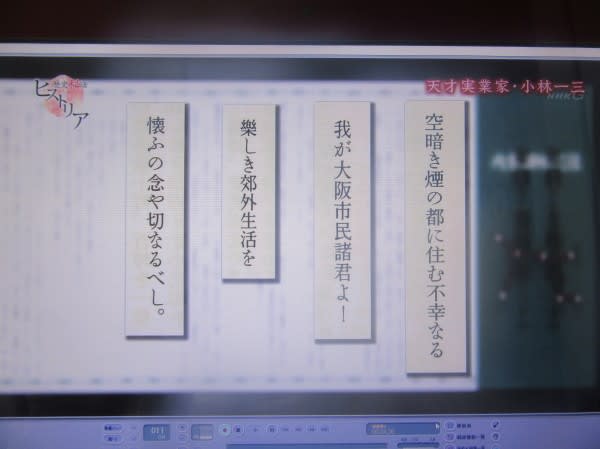

上の2枚の写真は明治末期(1910年頃)の大阪。東洋のマンチェスターと呼ばれ

活況であったが工場の煙突からでるススで大気汚染がひどく住環境は最悪であった。

そこで大阪の郊外に宅地開発を行い空気の澄んだ郊外へ大阪から住居を移すことを

提案した小林一三の読みは見事に当たりビジネスモデルとなった。

上の写真は完成し、完売だった池田市の室町住宅

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

上の写真は同じ場所(室町住宅付近)の風景(鉄道が開通する前の姿)

鉄道が建設される予定地で真ん中が線路が敷かれる道 1909年撮影

上の写真は小林一三が考えた住宅販売のPR文章

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

箕面動物園の開設

明治43年(1910)11月1日 箕面動物園が開設されます。

上の写真は開園した箕面動物園の入口

周辺の住民の反対運動により(動物が逃げ出すことへの不安)

大正5年(1916)3月31日 箕面動物園を廃止(閉園)

宝塚歌劇の始まり

1911年(明治44年) 5月1日 宝塚新温泉(後の宝塚ファミリーランド)開業。

1912年(明治45年)7月1日 宝塚新温泉内にパラダイスを新設。

1913年(大正2年)7月1日 宝塚唱歌隊(現在の宝塚歌劇団)を組織。

1914年(大正3年)4月1日 宝塚新温泉余興場において歌劇上演を開始。

少女歌劇デビュー(後に宝塚歌劇団に発展していきます)

上の写真は宝塚少女歌劇隊

上の写真は上演の様子

上の写真は初演の「どんぶらこ」桃太郎の伝説を基に演じられました。

尚、少女歌劇の発想は「三越少年音楽隊」から生まれた。(下の写真)

上の写真は当時、人気を集めていた三越少年隊の活況ぶりを報じた新聞記事

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

上の写真はレビュー「モン・パリ」の公演

上の写真はレビュー「パリ・セット」の公演

上の写真は戦後間もない頃の宝塚大劇場

上の写真は戦後初めて上演された「春のおどり」

上の写真は昭和29年(1954)宝塚歌劇団結成40周年で挨拶する小林一三

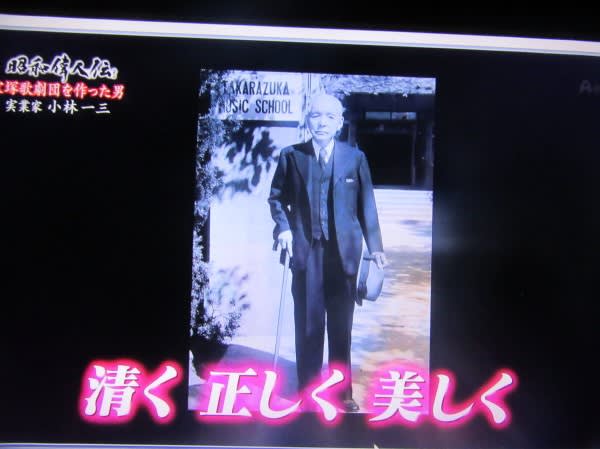

宝塚音楽学校で現在も語り継がれている小林一三の名言「清く正しく美しく」

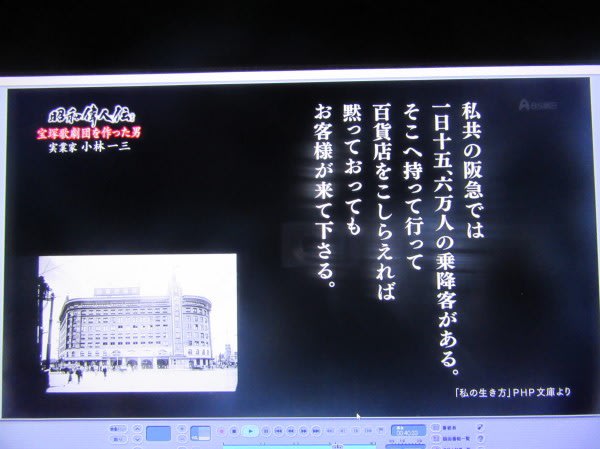

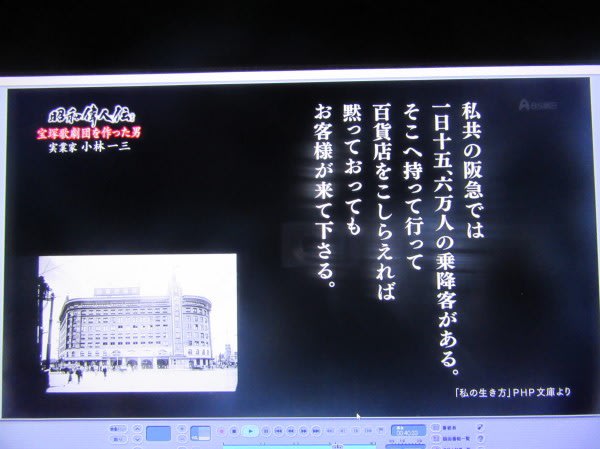

百貨店事業

上の写真は阪急百貨店

上の2枚の写真は百貨店を創設当時に小林一三が考えたことを字幕で説明

阪急梅田駅に直結するデパート「阪急百貨店」は世界初の試みであった。

さらに最上階に大食堂をつくり集客に努めた。

名物のカレーライスがヒットし家族連れで賑わった。(下の写真)

阪急百貨店の開業はは昭和4年(1929)、小林一三は56歳であった。

昭和恐慌の影響でカレーライスが食べられずライスを注文し無料のソースをかける

ソーライスが流行った時代であった。

上の写真は阪急百貨店開業後、間もない頃の大阪駅前の阪急百貨店

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

上の写真はその頃の大阪市いおける百貨店のロケーションを示した地図

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

東京進出と映画事業

上の写真は日比谷に建設された東京宝塚劇場

上の写真は新宿コマ劇場

上の写真は東京新橋に建設した第一ホテル

東宝の代表作の一つである「七人の侍」、「ゴジラ」

商工大臣(戦前)

第2次近衛内閣(昭和15年7月22日発足)で商工大臣だったことで戦後は公職追放となった

以下はWikipediaより引用

近衛文麿は当初岸信介を商工大臣に考えていたが、岸は財界の人間を大臣として

自らは次官にとどまることを希望したため小林が大臣となった。

しかし統制経済もしくは計画経済論者の革新官僚の代表格である岸と資本主義的財界人

である小林は強く対立し、小林は岸をアカであると批判した。

企画院事件で企画院の革新官僚ら数人が共産主義者として逮捕されると岸は辞職せざるを

えなくなる。しかし岸は軍部と結託し、小林が軍事機密を漏洩したとして反撃、

小林も辞職、雑誌に『大臣落第記』を寄稿した。

国務大臣(戦後)

以下はWikipediaより引用

幣原内閣で国務大臣を務めたが、第2次近衛内閣で商工大臣だったことで公職追放となった。

昭和26年(1951)に追放解除

六甲山の開発

ロープウェー、六甲山ホテル

田園調布の開発アドバイザー

以下Wikipediaより引用

小林一三は東京急行電鉄の始祖である田園都市株式会社 を実質的に経営していた。

1918年(大正7年)に渋沢栄一らが創設し、田園調布 を開発した事でも名高い

田園都市株式会社の経営を小林は、名前を出さず、報酬も受け取らず、日曜日のみ、

という約束で引き受け、玉川、調布方面の宅地開発と鉄道事業を進めたという。

田園都市株式会社から鉄道部門を分離した目黒蒲田電鉄、及びその姉妹会社である

東京横浜電鉄は、五島慶太に経営を引き継いだ後、小林一三の手法を用い東横線沿線に、

娯楽施設やデパートを作ったのである

東京電燈の社長

三井銀行からの依頼

野球

小林一三は女性には宝塚歌劇、男性には野球ということで野球を奨励されました。

上の写真は大阪阪急野球協会(プロ野球、阪急ブレーブスの前身)

大正4年(1915)豊中グランドでは第1回の高校野球が開催

雅俗山荘時代

昭和12年(1937)雅俗山荘(池田市)を建て移住

上の2枚の写真は雅俗山荘(現在は小林一三記念館)と現地説明板 撮影:2019-2-20

上の写真は雅俗山荘(現在は小林一三記念館)の長屋門 撮影:2019-2-20

文化人の小林一三

上の写真はお茶をたてる小林一三

雅俗山荘にも茶室が設置されていました。

美術品収集家としても知られ池田市の雅俗山荘の近くに逸翁美術館に収集品が

展示公開されています。

宝塚大劇場での葬儀

昭和32年(1957)1月25日、大阪府池田市の自邸にて急性心臓性喘息で死去

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

上の2枚の写真は最晩年の小林一三とこう及び葬儀の様子

出典:小林一三記念館の展示(2019-2-20撮影)

最後に、同じくWikipediaより引用であるが

小林一三の施策は多くの私鉄に影響を与え、その中でも目黒蒲田電鉄・東京横浜電鉄

(現・東京急行電鉄)の総帥五島慶太、駿豆鉄道(現・伊豆箱根鉄道)・多摩湖鉄道

(現・西武多摩湖線)・近江鉄道の堤康次郎は、小林の影響を強く受けている。

私鉄主導による沿線開発を提言した小林であったが、当時から経営の自主性の不在など

問題点が指摘されていた日本国有鉄道(国鉄)に関しても、すでにこの段階で

「民営にすれば開発事業も可能で、資金調達も自由に行え、創意と責任のもと積極的な

経営ができる」と民営化すべきとの発言を行うなど、生涯、論客としても知られていた。

この記事の作成には何日も要して大変であったがこの辺で公開して見て頂くことに

します。

小林一三の業績と人物像を中心に纏めることにしました。

2019年2月14日に宝塚を散策していますのでその時に撮った写真も交えて纏めていきます。

纏めるにあたり、BS朝日で2017年1月に放送された昭和偉人伝 「小林一三」からも

写真を利用させていただきました。特記していないものはこちらからの写真です。

まず、宝塚「花の道」の小林一三翁の銅像を写真紹介します。

上の3枚の写真は宝塚「花の道」に設置の小林一三翁の銅像と現地説明板

撮影:2019-2-14

宝塚の原点を作った男 小林一三。実業家、政治家、エンターテインメントの重鎮、文化人と

いう多彩な顔を持つ小林一三の成功と挫折の足跡に迫っていきたいと思います。

出生から慶應義塾時代

明治6年(1873)1月3日、山梨県巨摩郡河原部村(北巨摩郡韮崎町を経て、現在の韮崎市)の

商家に生まれる。母:フサ、父(養子)甚八

生まれてすぐの8月22日に母が死去、父とも生き別れした為、叔父(本家)の家に預けられた

上の写真は小林一三の生家

上の写真は預けられた本家・布屋の建物

明治8年(1875)2歳で祖父が建てた「布屋」の分家を家督相続

母と離縁させられた父はすべてのお金を残していったため一三はたくさんの財産

を受け継ぎ、そのおかげで上京してからも十分な仕送りをしてもらえた。

明治11年(1878)5歳で公立小学韮崎学校に入学

明治18年(1885)12歳で私塾成器舎に入塾

上の写真は成器舎時代の小林一三(前列の中央)

出典:調べる学習百科 小林一三 阪急と宝塚をつくった事業家 岩崎書店(2018.11.30)

明治21年(1888)15歳で慶応義塾大学へ入学

慶応義塾時代は文学青年であり、また花街にも行く遊び人でもあった。

この時代に大衆が喜ぶ娯楽とは何かを掴むための貴重な体験をしたと言われています。

明治23年(1890)山梨日日新聞に小説「練絲痕(れんしこん)」を連載

上の写真は「練絲痕」の展示

出典:小林一三記念館の展示(2019-2-20撮影)

上毛新聞に小説「お花団子」を連載

ペンネームは靄渓学人(あいけいがくじん)

上記の作品について下記サイトで詳細に記載されています。

https://blogs.yahoo.co.jp/hpcriticism/34147067.html

三井銀行時代

明治26年(1893)20歳で三井銀行入行 本店勤務&大阪支店

文学青年であった小林一三はその能力を生かす為、新聞社への就職を志望していたが

かなわず筆で身を立てるという夢を断念しています。

上の写真は三井銀行への就職に当たって慶応義塾の先輩で三井銀行大阪支店長の高橋義雄

が小林一三の保証人となった。

しかし、就職の決まった小林一三は一目ぼれした女性の家に通い続け彼女に交際を

断られるまで約3か月、三井銀行に出勤しないというサラリーマンとしては落ちこぼれ

のスタートとなった。(下の2枚の写真)

下の写真は明治26年(1893)当時の大阪の中の島

明治33年(1900)芸者であり長く付き合っていた幸(こう)と結婚

上の写真は小林一三と幸(こう)の記念写真

3男2女に恵まれる。Wikipediaより子供達の略歴を記しておきます。

長男・冨佐雄 明治34年(1901)1月に生まれ、東宝代表取締役社長を務めた。

昭和32年(1957)10月死去。

次男・辰郎 明治37年(1904)生。慶應義塾卒業と同時に松岡家に養子入りし、

義理の父が松岡汽船創業者で呉羽紡績役員発起人の松岡潤吉となる。

後に東宝代表取締役社長を務めた。1974年(昭和49年)8月死去。

辰郎の子が現在の東宝会長・松岡功で、その息子で一三の曾孫に

あたるのが、元プロテニスプレイヤーの松岡修造

三男・米三 明治42年(1909)8月18日生まれ。京都帝国大学卒。京阪神急行電鉄

(1973年までの阪急電鉄の社名)社長を務めたが、在職のまま昭和44年

(1969)2月に死去した。阪急電鉄元会長・社長・名誉顧問、宝塚音楽学校

名誉校長を務めた小林公平(2010年5月死去)は、辰郎の長女で米三の

養子となった小林喜美の夫で、戦前からの三菱グループ幹部の家系で

あった三村家から小林家に婿入りした。

また、公平の長男が元・宝塚歌劇団理事長の小林公一である。

長女・とめ 元パレスホテル会長の吉原政智に嫁ぐ。

次男の吉原光雄は元六甲山ホテルの社長

次女・春子 サントリー創業者鳥井信治郎の長男・吉太郎に嫁ぐが、吉太郎は33歳で

亡くなる。息子に3代目サントリー社長・鳥井信一郎がいる。

上の写真は上述家族の集合写真。 大正6年(1917)1月撮影

出典:小林一三記念館の展示(2019-2-20撮影)

上の写真は小林一三を中心とした家系図

出典:小林一三記念館の展示(2019-2-20撮影)

上の写真は若き日の小林一三翁(三井銀行時代を回顧)

明治40年(1907)三井銀行を退職

三井銀行時代の上司で当時、北浜銀行を立ち上げ隆盛であった岩下清周(きよちか)

から誘われ証券会社を設立という話が持ち上がったが日露戦争が終結した後の景気後退で

証券会社の設立の話は立ち消えとなった。

家族で大阪へ移住した。(当時、三男の米三と次女の春子は生まれておらず子供3人

を抱えての証券会社の支配人への道は閉ざされ困惑していた)

上の写真は当時撮影された幼い子供を抱く小林一三。

次に岩下清周(1857-1928)から紹介されたのが箕面有馬電気軌道の経営の職であった。

箕面有馬電気軌道時代

上の写真は明治43年(1910)までに関西地方で既設の私鉄。

路面電車を発展させた郊外電車であるインターアーバン(都市間連絡電車)の建設が

日本各地で流行していた時代である。

当時、大阪をターミナルとした私鉄は下記のとおり。

阪神電気鉄道(1905年営業運転、会社設立は1899年)

京阪電気鉄道(1910年営業運転、会社設立は1905年)

大阪電気鉄道(1914年営業運転、会社設立は1910年)近鉄の前身の鉄道

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

上記番組の内容:

阪急の創業者・小林一三は鉄道の沿線開発や少女歌劇、

住宅ローンなど日本初のビジネスアイデアを考案、現代につながる生活スタイルを

創造した。意外な人生の逆転劇を追う。

阪急電鉄の創業者・小林一三(こばやしいちぞう)は大正・昭和、そして平成へと続く

「日本社会の基盤」を作った人物。一三は電車通勤や駅直結の百貨店、少女歌劇に

住宅ローンといった日本初のビジネスアイデアを数多く考案、さらに、休日に家族が

映画を見たり、百貨店で買い物や外食をするといった、現代につながる日本人の

生活スタイルを創造する。伝説の天才実業家の、あっと驚く人生の大逆転劇を描く。

明治39年(1906) 阪鶴鉄道(現在のJR福知山線)の国有化決定

当時、既に神崎駅(現在の尼崎駅)~新舞鶴駅(現在の東舞鶴)が開通していました。

福知山線を敷設した阪鶴鉄道の重役が箕面有馬電気軌道(現阪急電鉄)を計画

上の写真は阪鶴鉄道の本社

明治40年(1907) 日露戦争後の不況で株式暴落

小林一三が阪鶴鉄道の監査役となり阪鶴鉄道を清算後、

箕面有馬電気軌道(箕有電車)の追加発起人となる。

箕面有馬電気軌道の創立総会

取締役/井上保次郎、松方幸次郎、志方勢七、藤本清兵衛 小林一三が専務代表取締役

明治43年(1910)3月10日、箕面有馬電気軌道が開業 梅田-宝塚、石橋-箕面

上の写真は箕面有馬電気軌道の開業当時の梅田駅と宝塚駅

上の写真は明治43年(1910)3月10日の開業祝の梅田駅

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

明治43年(1910)3月13日 池田車庫において開業式典が挙行された

上の2枚の写真は箕面有馬電気軌道の開業当時の電車

箕有電車から阪急へ至る年譜を添付しておきます。

大正2年(1913)宝塚-有馬の軌道敷設権を放棄

大正6年(1917)灘循環電気軌道の敷設権を得る

大正7年(1918)阪神急行電鉄(株)に社名変更 阪急の名前の由来

大正9年(1920)神戸本線(梅田-上筒井)開業

上の写真は神戸本線の開業当時のPRポスター

大正10年(1921)西宮北口-宝塚(西宝線)営業開始→現在の今津線

昭和3年(1928) 天神橋駅 - 京都西院(現在の西院駅)間の全線が開業。

昭和6年(1931) 京都側ターミナルである大宮駅までの地下線による延伸が完成。

昭和11年(1936)神戸市内の三宮へ高架線で乗り入れ

池田市の室町住宅地開発・販売

たくさんの人に箕有電車を利用してもらうために当時、ほとんど人が住んでいなかった

池田市に住宅を造成販売する事業を思いつきます。

郊外住宅地の開発・販売(不動産業)

建売り、割賦販売(2,000円の物件で頭金50円、月々24円で10年間の住宅ローン)

上の2枚の写真は明治末期(1910年頃)の大阪。東洋のマンチェスターと呼ばれ

活況であったが工場の煙突からでるススで大気汚染がひどく住環境は最悪であった。

そこで大阪の郊外に宅地開発を行い空気の澄んだ郊外へ大阪から住居を移すことを

提案した小林一三の読みは見事に当たりビジネスモデルとなった。

上の写真は完成し、完売だった池田市の室町住宅

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

上の写真は同じ場所(室町住宅付近)の風景(鉄道が開通する前の姿)

鉄道が建設される予定地で真ん中が線路が敷かれる道 1909年撮影

上の写真は小林一三が考えた住宅販売のPR文章

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

箕面動物園の開設

明治43年(1910)11月1日 箕面動物園が開設されます。

上の写真は開園した箕面動物園の入口

周辺の住民の反対運動により(動物が逃げ出すことへの不安)

大正5年(1916)3月31日 箕面動物園を廃止(閉園)

宝塚歌劇の始まり

1911年(明治44年) 5月1日 宝塚新温泉(後の宝塚ファミリーランド)開業。

1912年(明治45年)7月1日 宝塚新温泉内にパラダイスを新設。

1913年(大正2年)7月1日 宝塚唱歌隊(現在の宝塚歌劇団)を組織。

1914年(大正3年)4月1日 宝塚新温泉余興場において歌劇上演を開始。

少女歌劇デビュー(後に宝塚歌劇団に発展していきます)

上の写真は宝塚少女歌劇隊

上の写真は上演の様子

上の写真は初演の「どんぶらこ」桃太郎の伝説を基に演じられました。

尚、少女歌劇の発想は「三越少年音楽隊」から生まれた。(下の写真)

上の写真は当時、人気を集めていた三越少年隊の活況ぶりを報じた新聞記事

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

上の写真はレビュー「モン・パリ」の公演

上の写真はレビュー「パリ・セット」の公演

上の写真は戦後間もない頃の宝塚大劇場

上の写真は戦後初めて上演された「春のおどり」

上の写真は昭和29年(1954)宝塚歌劇団結成40周年で挨拶する小林一三

宝塚音楽学校で現在も語り継がれている小林一三の名言「清く正しく美しく」

百貨店事業

上の写真は阪急百貨店

上の2枚の写真は百貨店を創設当時に小林一三が考えたことを字幕で説明

阪急梅田駅に直結するデパート「阪急百貨店」は世界初の試みであった。

さらに最上階に大食堂をつくり集客に努めた。

名物のカレーライスがヒットし家族連れで賑わった。(下の写真)

阪急百貨店の開業はは昭和4年(1929)、小林一三は56歳であった。

昭和恐慌の影響でカレーライスが食べられずライスを注文し無料のソースをかける

ソーライスが流行った時代であった。

上の写真は阪急百貨店開業後、間もない頃の大阪駅前の阪急百貨店

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

上の写真はその頃の大阪市いおける百貨店のロケーションを示した地図

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

東京進出と映画事業

上の写真は日比谷に建設された東京宝塚劇場

上の写真は新宿コマ劇場

上の写真は東京新橋に建設した第一ホテル

東宝の代表作の一つである「七人の侍」、「ゴジラ」

商工大臣(戦前)

第2次近衛内閣(昭和15年7月22日発足)で商工大臣だったことで戦後は公職追放となった

以下はWikipediaより引用

近衛文麿は当初岸信介を商工大臣に考えていたが、岸は財界の人間を大臣として

自らは次官にとどまることを希望したため小林が大臣となった。

しかし統制経済もしくは計画経済論者の革新官僚の代表格である岸と資本主義的財界人

である小林は強く対立し、小林は岸をアカであると批判した。

企画院事件で企画院の革新官僚ら数人が共産主義者として逮捕されると岸は辞職せざるを

えなくなる。しかし岸は軍部と結託し、小林が軍事機密を漏洩したとして反撃、

小林も辞職、雑誌に『大臣落第記』を寄稿した。

国務大臣(戦後)

以下はWikipediaより引用

幣原内閣で国務大臣を務めたが、第2次近衛内閣で商工大臣だったことで公職追放となった。

昭和26年(1951)に追放解除

六甲山の開発

ロープウェー、六甲山ホテル

田園調布の開発アドバイザー

以下Wikipediaより引用

小林一三は東京急行電鉄の始祖である田園都市株式会社 を実質的に経営していた。

1918年(大正7年)に渋沢栄一らが創設し、田園調布 を開発した事でも名高い

田園都市株式会社の経営を小林は、名前を出さず、報酬も受け取らず、日曜日のみ、

という約束で引き受け、玉川、調布方面の宅地開発と鉄道事業を進めたという。

田園都市株式会社から鉄道部門を分離した目黒蒲田電鉄、及びその姉妹会社である

東京横浜電鉄は、五島慶太に経営を引き継いだ後、小林一三の手法を用い東横線沿線に、

娯楽施設やデパートを作ったのである

東京電燈の社長

三井銀行からの依頼

野球

小林一三は女性には宝塚歌劇、男性には野球ということで野球を奨励されました。

上の写真は大阪阪急野球協会(プロ野球、阪急ブレーブスの前身)

大正4年(1915)豊中グランドでは第1回の高校野球が開催

雅俗山荘時代

昭和12年(1937)雅俗山荘(池田市)を建て移住

上の2枚の写真は雅俗山荘(現在は小林一三記念館)と現地説明板 撮影:2019-2-20

上の写真は雅俗山荘(現在は小林一三記念館)の長屋門 撮影:2019-2-20

文化人の小林一三

上の写真はお茶をたてる小林一三

雅俗山荘にも茶室が設置されていました。

美術品収集家としても知られ池田市の雅俗山荘の近くに逸翁美術館に収集品が

展示公開されています。

宝塚大劇場での葬儀

昭和32年(1957)1月25日、大阪府池田市の自邸にて急性心臓性喘息で死去

出典:NHK歴史秘話ヒストリア「日本人の夢をつくった男 小林一三の逆転人生」

2019-4-16 15:08-16:00の再放送より

上の2枚の写真は最晩年の小林一三とこう及び葬儀の様子

出典:小林一三記念館の展示(2019-2-20撮影)

最後に、同じくWikipediaより引用であるが

小林一三の施策は多くの私鉄に影響を与え、その中でも目黒蒲田電鉄・東京横浜電鉄

(現・東京急行電鉄)の総帥五島慶太、駿豆鉄道(現・伊豆箱根鉄道)・多摩湖鉄道

(現・西武多摩湖線)・近江鉄道の堤康次郎は、小林の影響を強く受けている。

私鉄主導による沿線開発を提言した小林であったが、当時から経営の自主性の不在など

問題点が指摘されていた日本国有鉄道(国鉄)に関しても、すでにこの段階で

「民営にすれば開発事業も可能で、資金調達も自由に行え、創意と責任のもと積極的な

経営ができる」と民営化すべきとの発言を行うなど、生涯、論客としても知られていた。

この記事の作成には何日も要して大変であったがこの辺で公開して見て頂くことに

します。