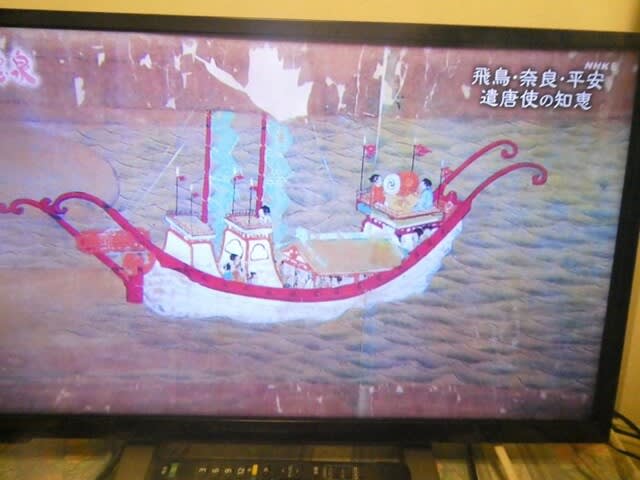

2022年5月17日(火)22:00からNHKEテレの知恵泉「遣隋使 格上相手とどうつきあう?」

が放送され視聴しました。

番組の映像を利用しながら、「聖徳太子関連の事績と遣隋使の派遣」をテーマに纏めてみました。

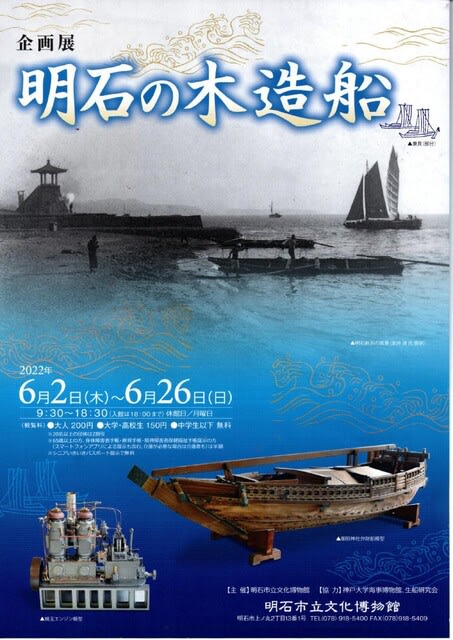

今回のブログは遣隋使がメインテーマであることから遣隋使が乗り込んだ船のイメージ図を

をまず添付しておきまし。(下の写真)

年表

538年 仏教伝来(一説では552年)

540年 大伴金村、任那問題で失脚

552年 蘇我稲目と物部尾輿が崇仏論争

562年 新羅が任那を滅ぼす

574年 聖徳太子生誕

574年2月7日(敏達天皇3年1月1日)出生地は橘寺

577年 百済より経論、律師、禅師、仏工、寺工渡来

581年 文帝が隋を建国 都は大興城(長安)

585年 物部守屋等 仏寺、仏像などを焼き捨てる

聖徳太子の父・橘豊日皇子が即位(用明天皇)

587年 崇仏派の蘇我馬子が物部氏を滅ぼす

588年 蘇我馬子が飛鳥寺の造営を開始

592年 蘇我馬子が崇峻天皇を謀殺。推古天皇即位。

593年 聖徳太子が摂政となる、四天王寺建立開始

594年 三宝(仏教)興隆の詔

600年 第1回の遣隋使を派遣

601年 斑鳩宮を造営

602年 百済僧の観勒が暦本、天文地理などの書を伝える

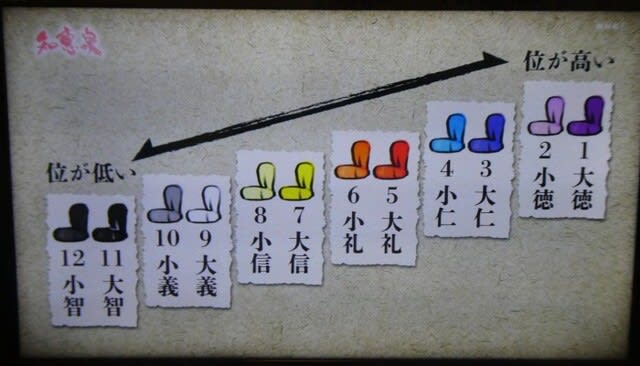

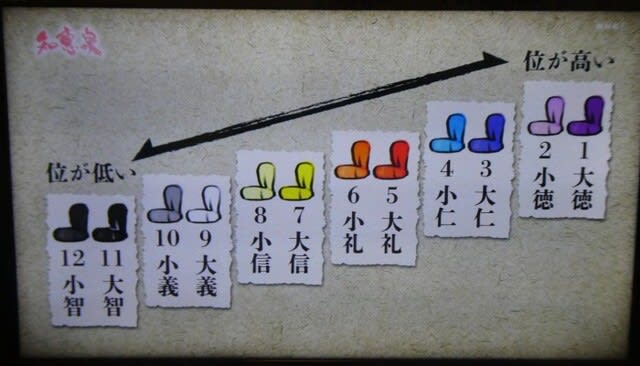

603年 冠位十二階を定めた。小墾田宮へ遷宮

604年 十七条憲法を制定、隋で第2代皇帝の煬帝(楊広)が即位

605年 諸王諸臣に、褶の着用を命じる。斑鳩宮へ移り住む

607年 第2回の遣隋使派遣 小野妹子を派遣 斑鳩に法隆寺を創建

608年 小野妹子、答礼使裵世清とともに帰国。第3回の遣隋使派遣 小野妹子を派遣

610年 第4回 遣隋使。高句麗僧曇徴が紙、墨、絵の具の製法を伝える

614年 第5回 遣隋使 犬上御田鍬・矢田部造らを派遣

615年 仏教を篤く信仰し「三経義疏」を著す

618年 隋が滅びる 唐が抬頭

622年 聖徳太子死去

622年4月8日(推古天皇30年2月22日)

628年 推古天皇死去 舒明天皇が即位

630年 第1回 遣唐使の派遣

それでは5回の遣隋使について詳しく見ていきます。

第一回(600年)の遣隋使

第一回 開皇20年(600年)の遣隋使は、720年に編纂された『日本書紀』に記載は無い。

しかし、東アジア諸国では末尾の遣使だった。『隋書』「東夷傳倭國傳」は高祖文帝の

問いに遣使が答えた様子を載せている。日本の教科書では日本書記への記述が無いことで

推古天皇15年(607)を第1回の遣隋使派遣としている。

この頃まだ倭國は、外交儀礼に疎く、国書も持たず遣使した。(『隋書』倭國伝)

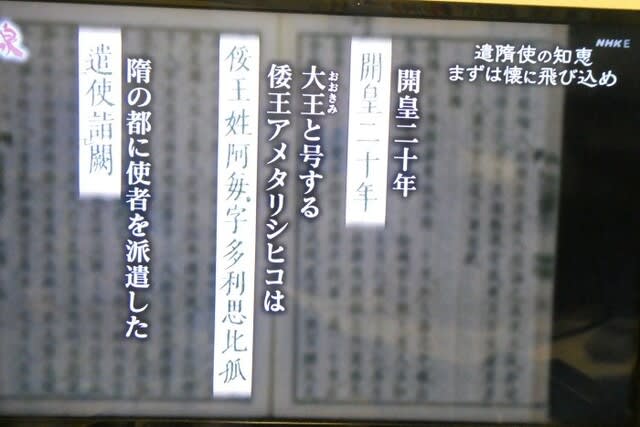

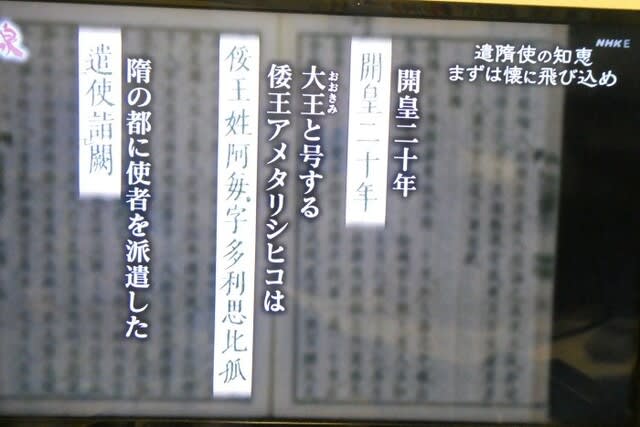

上の写真は上述の番組で開皇二十年(600年)に大王と号する倭王アメ タラシヒコが

隋の都に使者を派遣したという『隋書』の文章の抜粋

「開皇二十年 倭王姓阿毎 字多利思北孤 號阿輩雞彌 遣使詣闕 上令所司訪其風俗 使者言倭王以天爲兄 以日爲弟 天未明時出聽政 跏趺坐 日出便停理務 云委我弟 高祖曰 此太無義理 於是訓令改之」

開皇二十年、倭王、姓は阿毎、字は多利思北孤、阿輩雞弥(おおきみ)と号(ごう)し、使いを遣わして闕(みかど)に詣(まい)らしむ。上、所司(しょし)をしてその風俗を問わしむ。使者言う倭王は天を以て兄と為し、日を以て弟と為す。天未(いま)だ明けざる時に、出でて政(まつりごと)を聴くに跏趺(かふ)して坐す。日出ずれば、すなわち理務を停(とど)めて、我が弟に委(ゆだ)ぬと云う。高祖曰く、此れ太(はなはだ)義理なし。是に於て訓(おし)えて之を改めしむ。

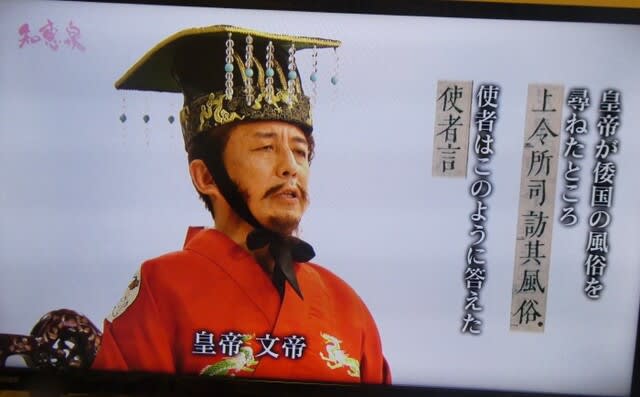

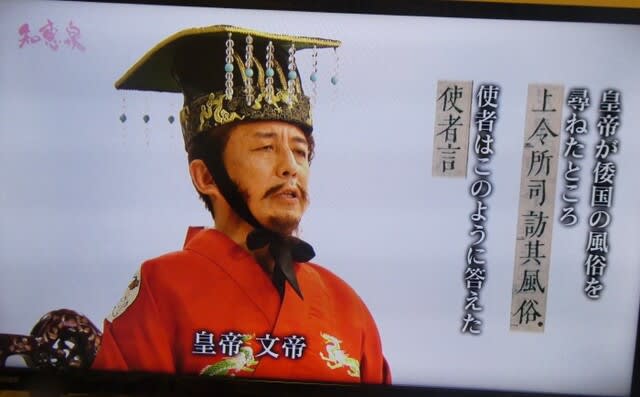

上の写真は当時の皇帝「文帝(揚堅) 在位は581年~604年」が倭国の風俗を尋ねる

文章の抜粋。

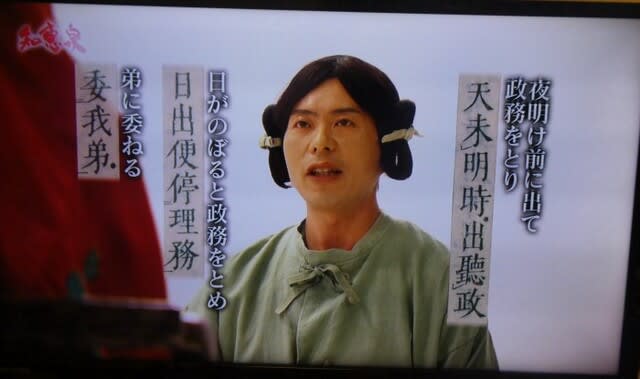

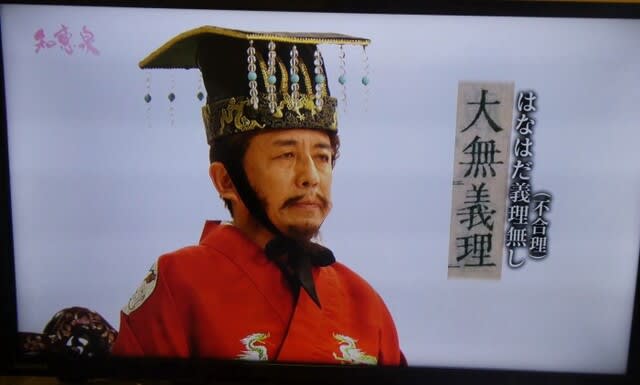

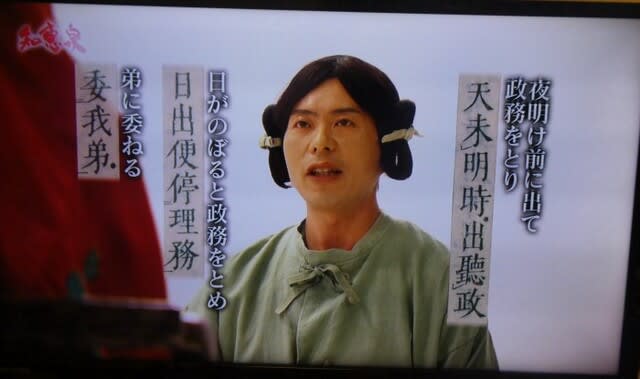

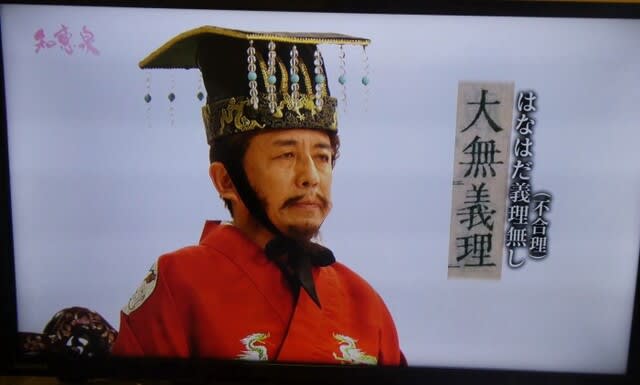

開皇二十年に、大王(おおきみ)と号する倭王アメノタラシヒコは、使者を遣わして帝に詣らせた。高祖が役人を通じて倭国の風俗を尋ねさせたところ、使者は「倭王は、天が兄であり、日が弟です。まだ天が明けない時に出て、跏趺して坐りながら、政(まつりごと)を聴きます。日が出れば、すぐに理務を停めて弟に委ねます。」と答えた。高祖は「それは甚だ不合理(あるいは不義理)であるから改めるよう」訓令した。

上の写真は使者が文帝に対して答えた内容の文章抜粋場面。

上の写真は文帝が使者の返答に対して発した言葉。

倭王(通説では俀は倭の誤りとする)姓の阿毎はアメ、多利思北孤(通説では北は比の誤りで、多利思比孤とする)はタラシヒコ、つまりアメタラシヒコで、天より垂下した彦(天に出自をもつ尊い男)の意とされる。阿輩雞弥はオホキミで、大王とされる。『新唐書』では、用明天皇(在位585年-587年)が多利思比孤であるとしているが合わない[4]。開皇20年は、推古天皇8年(600)にあたる。この大王が誰かについては、推古天皇、厩戸王、蘇我馬子など意見が分かれている[5]。

この時派遣された使者に対し、高祖は所司(役人)を通じて倭國の風俗を尋ねさせた。使者は倭王を 姓阿毎 字多利思北孤」号を「阿輩雞彌」で、「天をもって兄とし、日をもって弟とする。いまだ夜が明ける前に出て跏趺して政治を聴き、日が出ると仕事を止めて弟に委ねる」と述べている。ところが、高祖からみると、倭國の政治のあり方が道理に外れたものだと納得できず、改めるよう訓令したというのである。

これが国辱的な出来事だとして、日本書紀から隋使の事実そのものが、除外されたという。だが、その後603年(推古11年)冠位十二階や、604年十七条憲法の制定など隋風の政治改革が行われ、603年小墾田宮も外交使節の歓待を意識して新造されて、次の遣隋使派遣がされる[5]。

上の写真は冠位十二階の具体的な内容

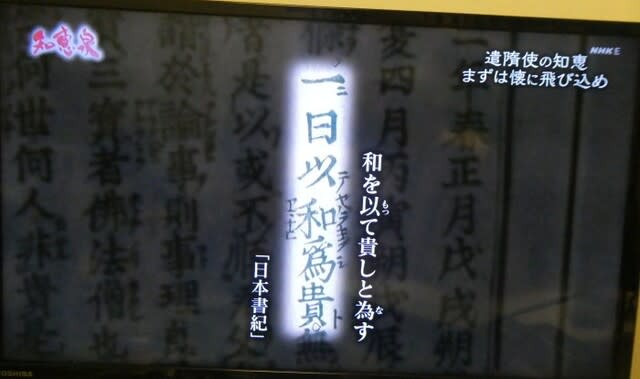

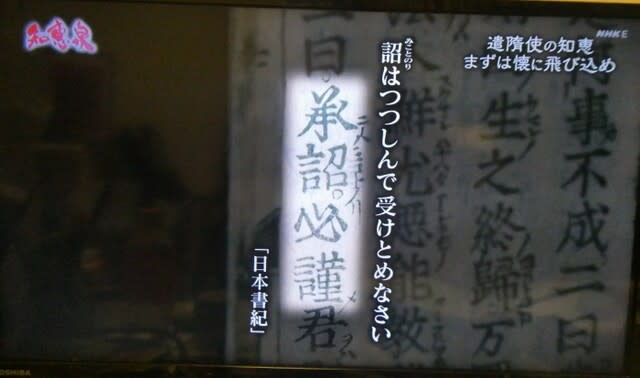

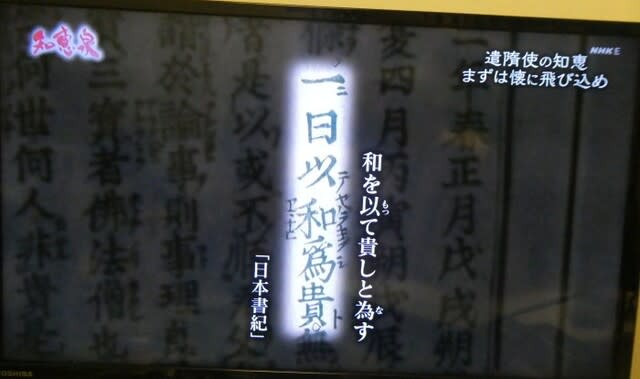

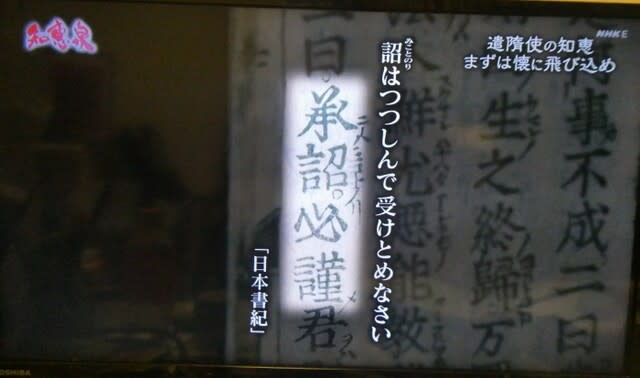

上の写真は604年、十七条憲法の制定のイメージ

上の2枚の写真は日本書紀に書かれた十七条憲法の内容

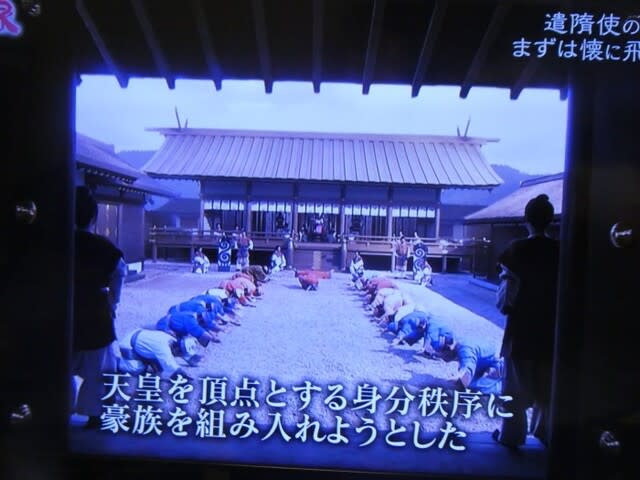

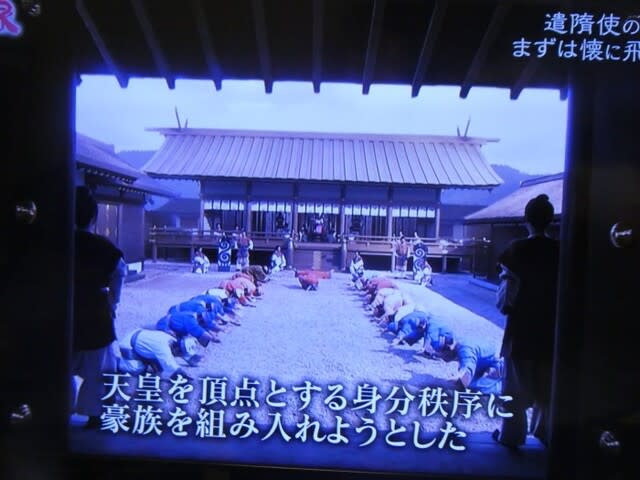

聖徳太子は隋の皇帝による支配の仕組みを取り入れ天皇を頂点とする身分秩序に

地方豪族を組み入れ支配するシステムを確立しようとした。(上の写真)

以上の文章はWikipediaからの引用(一部加筆)です。

第二回(607年)の遣隋使

第二回は、『日本書紀』に記載されており、607年(推古15年)に小野妹子が隋(大唐国)に国書を持って派遣されたと記されている。

日本の王から煬帝(ようだい)に宛てた国書が、『隋書』「東夷傳倭國傳」に「日出處天子致書日沒處天子無恙云云」(日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無しや、云々)と書き出されていた。これを見た隋帝は立腹し、外交担当官である鴻臚卿(こうろけい)に「蕃夷の書に無礼あらば、また以て聞するなかれ」(無礼な蕃夷の書は、今後自分に見せるな)と命じたという[6]。

隋帝は最初、国書を上のように解釈し立腹した。

なお、煬帝が立腹したのは、天子は中華思想では1人で、それなのに辺境の地の首長が「天子」を名乗ったことに対してであり、「日出處」「日沒處」との記述に対してではない。「日出處」「日沒處」は『摩訶般若波羅蜜多経』の注釈書『大智度論』に「日出処是東方 日没処是西方」とあるなど、単に東西の方角を表す仏教用語である[7][8]。冒頭に、「海の西の菩薩天子が仏教を興隆させているので学ばせてほしい」と国書を提出していて、仏教を崇拝し菩薩戒を受けた文帝への仏教重視での対等の扱いを目指した表現で、譲位された煬帝相手のものではなかった[9]。

小野妹子(中国名:蘇因高[10])は、その後返書を持たされて返されている。煬帝の勅使として裴世清(はいせいせい)が派遣されるという厚遇で一緒に帰国した妹子は、返書を百済に盗まれて無くしてしまったと言明している[11]。しかしこれについて、煬帝からの返書は倭国を臣下扱いする物だったのでこれを見せて怒りを買う事を恐れた妹子が、返書を破棄してしまったのではないかとも推測されている。

裴世清が持ってきたとされる書が『日本書紀』にある。

「皇帝、倭皇に問う。朕は、天命を受けて、天下を統治し、みずからの徳をひろめて、すべてのものに及ぼしたいと思っている。人びとを愛育したというこころに、遠い近いの区別はない。倭皇は海のかなたにいて、よく人民を治め、国内は安楽で、風俗はおだやかだということを知った。こころばえを至誠に、遠く朝献してきたねんごろなこころを、朕はうれしく思う。」

「皇帝問倭皇 使人長吏大禮 蘇因高等至具懷 朕欽承寶命 臨養區宇 思弘德化 覃被含靈 愛育之情 無隔遐邇 知皇介居海表 撫寧民庶 境?安樂 風俗融合 深氣至誠 遠脩朝貢 丹款之美 朕有嘉焉 稍暄 比如常也 故遣鴻臚寺掌客裴世清等 旨宣往意 并送物如別」『日本書紀』

これは皇帝が蕃夷の首長に対し下す形式の国書であった。しかし、なぜか倭皇となっており、「倭皇」を後の日本書記編纂での改竄とする見解がある。『日本書紀』によるこれに対する返書の書き出しは「東の天皇が敬(つつし)みて西の皇帝に白す」(「東天皇敬白西皇帝」『日本書紀』)とあり、前回とは違う身分が上の貴人に差し出すへりくだった形式となっていて外交姿勢を改めたことになる[12]。「東天皇」は後の編纂時に改定されたもので「大王」か「天王」だったという説と、そのまま天皇号の始まりとする両説がある[13]。

なお、裴世清が持参した返書は「国書」であり、小野妹子が持たされた返書は「訓令書」ではないかと考えられる。 小野妹子が「返書を掠取される」という大失態を犯したにもかかわらず、一時は流刑に処されるも直後に恩赦されて大徳(冠位十二階の最上位)に昇進し再度遣隋使に任命された事、また返書を掠取した百済に対して日本が何ら行動を起こしていないという史実に鑑みれば、 聖徳太子、推古天皇など倭国中枢と合意した上で、「掠取されたことにした」という事も推測される[14]。

だが、姿勢に変化はあるものの、冊封は受けないとする倭国側の姿勢は貫かれ、隋は高句麗との緊張関係の中、冊封を巡る朝鮮三国への厳しい態度と違い、高句麗の背後に位置する倭国を重視して、冊封なき朝貢を受忍したと思われる[15]。

以上の文章はWikipediaからの引用(一部加筆)です。

上の写真は「日出處」「日沒處」は『摩訶般若波羅蜜多経』の注釈書『大智度論』に「日出処是東方 日没処是西方」とあるなど、単に東西の方角を表す仏教用語であると悟った煬帝は煬帝の勅使として裴世清(はいせいせい)を派遣さるという裁断を下しています。

上の写真は日本書記の記述

「日出処の天子……」の国書を持参した小野妹子は裴世清らとともに住吉津に着き、帰国する。(『日本書紀』、『隋書』倭國伝)

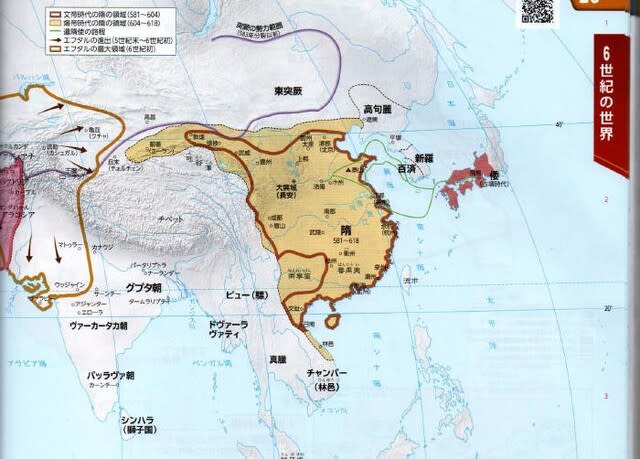

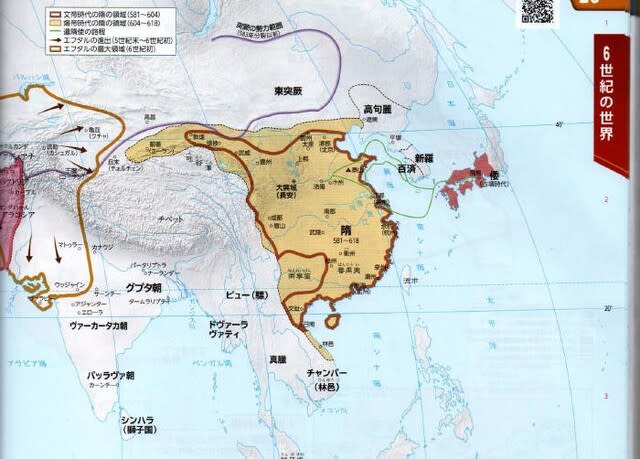

上の写真は当時の隋の状況図で高句麗との戦いで隋は疲弊していた背景があり、倭とは

仲良くしておきたかったと推測されています。

第三回(608年)の遣隋使

裴世清を送って小野妹子・吉士雄成などが再度派遣された。この時、学生として倭漢直福因(やまとのあやのあたいふくいん)・奈羅訳語恵明(ならのおさえみょう)高向漢人玄理(たかむくのあやひとくろまろ)・新漢人大圀(いまきのあやひとだいこく)・学問僧として僧旻(そうびん)・南淵請安(みなみぶちしょうあん)・志賀漢人慧隠(しがのあやひとえおん)ら8人、隋へ留学する。

彼らは618年の隋の滅亡と唐建国を体験し、帰国後に7世紀後半の倭国の改革に貢献する[16]。

以上の文章はWikipediaからの引用(一部加筆)です。

南淵請安については下記ブログで触れていますのでよかったら参照してください。

南淵請安先生の墓 in 明日香村稲渕 on 2017-1-9 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第四回(610年)の遣隋使

推古18年(610)-? 第4回遣隋使を派遣する。(『隋書』煬帝紀)日本書紀には記載なし

以上の文章はWikipediaからの引用です。

第五回(614年)の遣隋使

614年(推古22年) - 615年(推古23年)第5回遣隋使、犬上御田鍬・矢田部造らを隋に遣わす。百済使、犬上御田鍬に従って来る。(『日本書紀』)

以上の文章はWikipediaからの引用です。

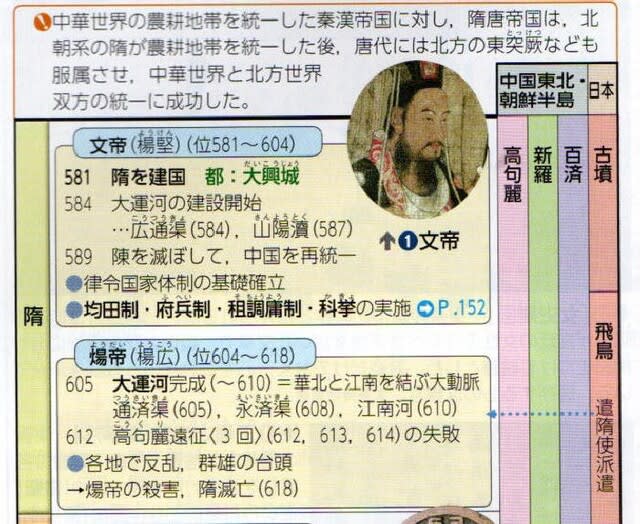

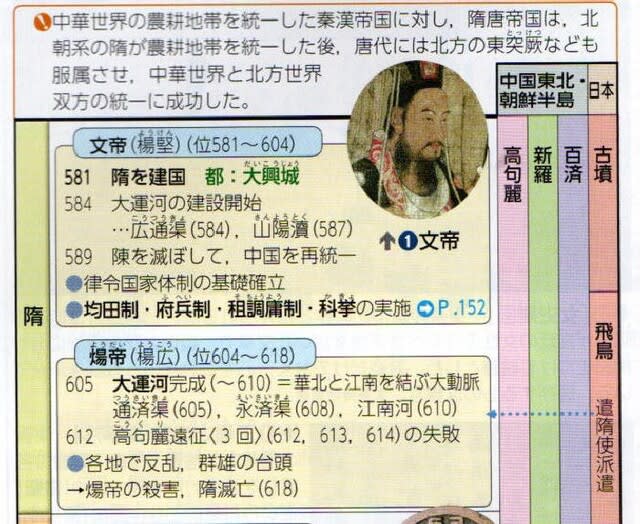

隋の建国(581年)から滅亡(618年)

上の写真は隋の建国から滅亡までの年表です。

出典:グローバルワイド最新世界史図表 五訂版 第一学習社(2022)Page116

上の写真は隋の第2代皇帝の煬帝(ようだい)

612年から614年にかけて隋は高句麗に出兵するが、1回目で大敗し、戦費兵役負担から、次の2回にわたる遠征の最中に隋国内で反乱が起こり、618年に煬帝は殺害され隋は滅亡し唐が成立した[17]。

以上の文章はWikipediaからの引用です。

上の写真は6世紀の隋と倭の状況を示した地図です。

遣隋使の航路も緑線で示されています。

出典:グローバルワイド最新世界史図表 五訂版 第一学習社(2022)Page25

番組の締めとして大阪大学の河上麻由子准教授は聖徳太子のブレーンとして

恵慈がいたことを紹介されていました。

高句麗の僧侶恵慈は推古3年(595)に来日して,聖徳太子の師となり,百済から来日した

恵聡(慧聡)と共に「三宝の棟梁」と称された。 その事績は伝説的だが,聖徳太子と親交があり

太子の『三経義疏』制作事業に協力し,『法華経』について問答したり,帰国時に

『三経義疏』を持ち帰ったという。