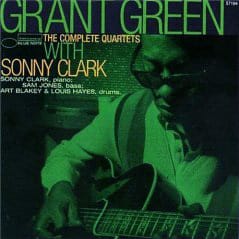

グラント・グリーンは雰囲気で聴く人だ。

イージー・リスニングとは意味合いがちょっと違う。もっとのめり込む感じで彼が生み出すアーシーな世界を楽しめればベターである。

そう考えるとグラント・グリーンはラリー・ヤングのようなオルガン奏者との相性がいいはずである。なぜなら彼の単音奏法を補うためには、できるだけ連続性のある音がバックにあった方がいいと思えるからである。事実このアルバムよりも「I Want to Hold Your Hand」などの方が売れた作品ではないかと思う。それはわかる、私も嫌いじゃない。

しかし、このアルバムのソニー・クラークはそれ以上にすばらしいのだ。ひょっとすると彼のリーダーアルバムよりいいような気さえしてくる。

グラント・グリーンはこんな風にピアニスト(もしくはキーボーダー)の出来に大きく左右される人なのだ。

彼の代表作「Idle Moment」もデューク・ピアソンに触発されて一念発起した傑作だ。

但しこうした前期の彼が好きな人と、ジャズファンクに身を染めた後期の彼が好きな人とがいるだろう。

確かに後期の名盤「Live at the lighthouse」のテンションはすごい。誰だったか「まるでポンコツのアメ車が、部品をポロポロ落としながら時速200キロで爆走するような疾走感」とこのアルバムを評していたのが印象的で、実に言い得て妙だと思う。このポンコツアメ車が後期のグラント・グリーンが弾くギターの魅力そのものなのだ。

さてこのアルバムだが、私のお気に入りは「It ain't necessarily so」や「I concentrate you」である。この2曲はかなり雰囲気が違うが、どちらも彼の歌心溢れる表現が見事な出来映えだ。また続く「The things we did last summer」でのソニー・クラークのソロは筆舌に尽くしがたい。

まだポンコツアメ車になっていない新車状態のグラント・グリーンがここにいる。助手席にいるソニー・クラークと共にエンジン全開だ。