山中温泉ですっかり湯だち安らいだ後は、

白山から流れ出す手取川の扇状地入り口の高台にある、というブラタモリ心を誘発する神社に参った後、

これまた神社のような建物の、金沢西にある『まいもん寿司』で能登海の幸を頂き、

さあ走りましょう。

西部緑地陸上競技場に車を置いて、公園内を重いお腹を抱えて二人でジョギング。

芝生が悠々と広がっていたので、

少し馬のようなギャロップで、

jumpのための筋肉も刺激しました。

市内のニューグランドホテルにチェックインして夜の街をお散歩。東茶屋町です。

昼の回転寿司で、甘海老、ガスエビ、首折れイワシなど10皿+ノドグロあら汁でお腹はそれほど余裕もできず、夜はさっぱりを目指します。

香林坊あたりで彼女が検索して見つけ出した、ラーメンバーです。

『aburi』さん。

市内の他のラーメン屋さんが八時で閉店して閉まっていたから、という理由もあります。

これがもう、大当たり。

優しい透明なスープはノドグロ煮干しでとったそうです。

疲れた胃と体に染み込む滋味で、

まもなく恵比寿に支店を出すという『aburi』さんに拍手を送るのでした。

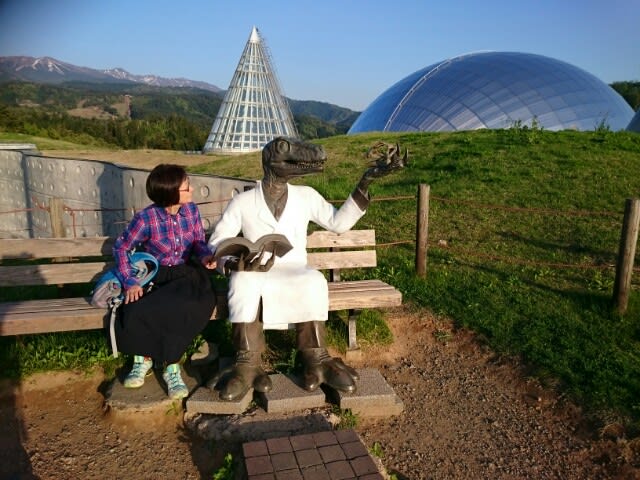

↓意味なく、インサート。

宿の近くで見つけた菊桜が艶やかに咲く百万石。

二万歩歩いてぐっすりお休みした翌朝は、金沢城の周りをランニングします。

元々出丸の地だったという尾山神社からお堀に入り、ぐるりと一周して、

少し脚のスピードを落として城内の史跡巡り。

50間もある倉庫役の櫓や二の丸、

そして本丸跡など。

一時間程汗をかいて、

朝はホテルバイキング。

ポイントは五郎島金時の大学芋!

チャージは完了、さて四日目の観光に出かけます。

白山から流れ出す手取川の扇状地入り口の高台にある、というブラタモリ心を誘発する神社に参った後、

これまた神社のような建物の、金沢西にある『まいもん寿司』で能登海の幸を頂き、

さあ走りましょう。

西部緑地陸上競技場に車を置いて、公園内を重いお腹を抱えて二人でジョギング。

芝生が悠々と広がっていたので、

少し馬のようなギャロップで、

jumpのための筋肉も刺激しました。

市内のニューグランドホテルにチェックインして夜の街をお散歩。東茶屋町です。

昼の回転寿司で、甘海老、ガスエビ、首折れイワシなど10皿+ノドグロあら汁でお腹はそれほど余裕もできず、夜はさっぱりを目指します。

香林坊あたりで彼女が検索して見つけ出した、ラーメンバーです。

『aburi』さん。

市内の他のラーメン屋さんが八時で閉店して閉まっていたから、という理由もあります。

これがもう、大当たり。

優しい透明なスープはノドグロ煮干しでとったそうです。

疲れた胃と体に染み込む滋味で、

まもなく恵比寿に支店を出すという『aburi』さんに拍手を送るのでした。

↓意味なく、インサート。

宿の近くで見つけた菊桜が艶やかに咲く百万石。

二万歩歩いてぐっすりお休みした翌朝は、金沢城の周りをランニングします。

元々出丸の地だったという尾山神社からお堀に入り、ぐるりと一周して、

少し脚のスピードを落として城内の史跡巡り。

50間もある倉庫役の櫓や二の丸、

そして本丸跡など。

一時間程汗をかいて、

朝はホテルバイキング。

ポイントは五郎島金時の大学芋!

チャージは完了、さて四日目の観光に出かけます。