最近、藍藻スイゼンジノリがマスコミを賑わしている。レアアースの回収で一躍脚光を浴びているのは北陸先端大の研究グループである。スイゼンジノリ(水前寺海苔;Aphanothece sacram)は魅力的な素材で、九州の一部だけに自生する食用の淡水産藍藻類である。茶褐色で不定形であるが単細胞の個体が寒天質の基質の中で群体を形成する。郡体は成長すると川底から離れて水中を漂う。朝倉市甘木地区の黄金川に生息する。熊本市の水前寺成趣園の池で発見され、明治5年(1872年)にオランダのスリンガー(Willem Frederik Reinier Suringar)によって世界に紹介された。「聖なる」を意味する学名の"sacrum"は彼がこの藍藻の生息環境の素晴らしさに驚嘆して命名したものである。

There we hear press recently, a blue-green algae (suizenji-nori) Is being spotlighted on the collection of rare-earth fame that tip Hokuriku University research groups. Suizenji Nori: Aphanothece sacram, is freshwater cyanobacteria produced for edible native of attractive material for only part of Kyushu. Is infinite in dark brown to form tubes of agar quality substrate in single-celled individuals. Apart from the riverbed gun body grows and drifting underwater. Inhabit the Golden River in Amagi, Asakura City District. Found in pond water before Suizenji Park in Kumamoto city and Meiji 5 years (1872) by Netherlands Suringar (Willem Frederik Reinier Suringar) was introduced to the world. The scientific name means "Holy", "sacrum", named he marvels at the wonders of Habitat for this blue-green algae.

Figure 1 The three states of Suizenjinori. (1) Electron microscope photograph (top), (b) the isolation of polysaccharides (Sacran) (center), (c) water absorbed Sacran (weight 6000 times) (under), and (4) appetizing and intriguing Suizenjinori( this page top).

スイゼンジノリの細胞外マトリックスに含まれる硫酸多糖のサクラン(sacrum に由来)は、重量比で約 6100 倍もの水を吸収する性質を持ち、保湿力を高めた化粧水などへの応用が期待されている高分子化合物である。また、サクランが陽イオンとの結合によりゲル化する性質を利用し、これを工場排水などに投入してレアメタルを回収する研究が一躍、脚光を浴びて、TV番組TBS{夢の扉」に紹介されたほどである。サクラン (sacran) とは、硫酸化多糖類の一つで、自然界で最大となる1600万の分子量を持つ。簡単にいえば、DNAより大きい。サクランはグルコースやガラクトース、マンノース、ラムノース、フコース等の中性糖がおよそ8割、その他グルクツロン酸やガラクツロン酸などの酸性糖がおよそ1割、その他硫酸化ムラミン酸などの新規単糖を含む、約11種類の構成糖からなる多糖類であることが分かった。自然界でこのように11種類以上の構成単糖からなる多糖類は非常にまれで、非常に複雑な構造を有することが分かった。現在までに式1に示す。一次構造の一部の配列の同定を行っているが、更にサクランの全一次構造の解明に向け、様々な手法と分析が試みられている。

式1 sacranの一次構造の一つ。

Scheme 1 One of primary structure of sacran.

日本固有種のスイゼンジノリ から水酸化ナトリウム水溶液により抽出され、特性が調べられた。サクランの絶対分子量は静的光散乱法で 1.6 x 107 g/mol、重量平均分子量はゲル透過クロマトグラフィー(プルラン換算)により 2.0 x 107 g/mol と見積もられている。現実的には原子間力顕微鏡によりサクラン分子が 13 μm の長さを持つことが直接観察されている。天然分子で 10 μm 以上の長さにも達するものを直接観察した例はこれが初めてとされる。現在もその金属吸着性レアメタル回収)や高保水性(砂漠の緑化)などに関する研究が進められており、吸水高分子として応用が期待されている。日本を救う夢の素材になる可能性がある。

From Suizenjinori, Japan endemic species, Sacran is extracted by sodium

hydroxide, and characteristics are examined. Absolute molecular weight of Saclan is in static light scattering method 1.6 x 10E7 g / mol, the weight average molecular weight by gel permeation chromatography (pullulan conversion) 2.0 x 10E7 g / mol. Realistically by atomic force microscopy Sacran molecular has the 13 μm in length by direct observation. It is assumed that also reaches a length of more than 10 μm natural molecules, recently, the first time directly observed . Still recovering their metal adsorption of rare metals and concrete structure with high coercivity prepared water (desert greening) is evolving, and is expected as a water absorbent polymer. You could be Japan to save the dream material.

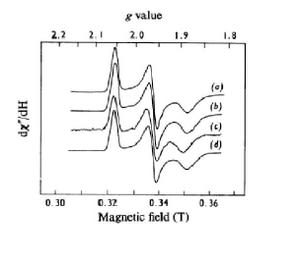

図2 ラン藻類にあるフェレドキシン(Fe2S2-)のESR。 (a) Aphanocapsa 6714, (b) と(c) はそれぞれ、ネンジュ藻の ferredoxins I と IIに対応する。(d) Ch. fritschii.試料 (approx. 0.5mM) は試料管(diam. 0.3 cm) 内で2.5mM-Na2S204で(アルゴン雰囲気下)で 還元された。微妙にg値の異方性がそれぞれ異なるため、酸化還元電位とともに高分子フェレドキシンの同定に用いられる。

Figure 2 ESR of the ferredoxin (Fe2S2-) in several cyanobacteria. (a) 6714 Aphanocapsa, (b) and (c) are respectively, ferredoxins I and II in blue-green algae . (d) Ch. fritschii. (approx... 0.5 mM) in sample tubes (0.3 cm diam.) was reduced by 2.5 mM-Na2S204 under argon atmosphere. Subtly anisotropy of g values were due to different redox-potential as well as used in identification of polymer ferredoxin.

いろいろ、養殖も試みられていたが、その生育にはミネラルを含んだ貧栄養の綺麗な18 - 20度の水やゆるやかな流速等の条件が複合的に絡み、ゴミや木の葉等が混入すると売り物にならないなど、養殖は至難の業と言われる。九州東海大学教授の椛田聖孝(かばたきよたか)の報告書によれば熊本市の上江津湖にある国の天然記念物「スイゼンジノリ発生地」では平成9年(1997年)以降、水質の悪化と水量の減少でスイゼンジノリはほぼ絶滅したと分析されている。復活させるには保護区内に井戸を掘り、水量を確保する必要がある。現在では甘木産のものが唯一商品として流通している。

Aquaculture-linked conditions such as poor nutrition variously, aquaculture also was tried, but containing minerals on the growth of beautiful 18-20-degree water and gradual velocity, combined with no-mixing such as rash and leaves, or it is complicated works to be said. Kyushu Tokai University Professor Kabata Kiyotaka has analyzed and the migrant is in Kumamoto city on the area of Kami-Ezuko Lake according to its report Suizenjinori generation ground in the 1997 and later the deterioration of water quality and water loss in Suizenjinori is nearly extinct. To revive must reserve digging wells to secure water. Now what Amagi is only market products.

地球上で唯一の自生地である黄金川の水源は、合流する佐田川の伏流水であることが実験で示されており、佐田川に隣接する小石原川源流のダム建設事業に、両河川を結ぶ木和田導水建設事業が付帯されているため、富栄養化したダム湖水で原水が汚染されるのではないかと危惧されている。なお小石原川ダム建設は2010年2月現在、鳩山由紀夫内閣時の前原誠司国土交通大臣が「2009年度内に新たな段階には入らない」との方針を示した48ダム事業に含まれており、暫定的に凍結されている。

Endangered and being polluted raw water in eutrophication that

is accompanied by Koishiwara river headwaters Sada river adjacent to dam construction project between both rivers Kiwada aqueduct construction project on earth only, the Golden River is by Sada river confluence of underground water shown in experiments for the dam lake. Such has been frozen in the interim, Koishiwara River Dam project, and contained 48 dam projects as of February 2010, Seiji Maehara Minister of Yukio Hatoyama Cabinet showed policy in fiscal year 2009 fit into a new phase.