折れなかった垂直尾翼(7) - 翼で飛べないジャンボジェット

日本航空123便の真相解明は、本ブログのメインテーマであります。2009年にブログを立ち上げてからもう11年となり、その間、以前から存在する陰謀説の検証から、遭難現場での実施調査、現場に残る証拠品(軍機破片等)についての考察、目撃証言者の収集、遭難発生当時の世相分析など、これらの独自収集データに基付き、現在では、

123便撃墜計画は予め存在していた

という点で揺るぎないものとなっています。そして、次にその計画の立案実行者と目的なのですが、どうやらそれに、当時の天皇である昭和天皇が関係しているのが分かり始め、そこから、この事件が古代における天皇誕生、すなわち現在の日本の国体が生まれた時の歴史的事象に関わっているところまで突き止めました。

しかし、ディテールの部分でもう一つ釈然としない点があります。それは

123便の飛行経路がはっきりと分からない

という点、そして

多種多様の軍機破片が散乱していた理由が分からない

という2点なのです。

■飛行経路:黒霧説の不合理

今回は123便の飛行経路について考察します。まずお断りしたいのは、本ブログでは巷に流れている、CFR(フライトレコーダー)とCVR(ボイスレコーダー)は一切採用しません。何故なら「折れなかった垂直尾翼(1)」で証明した通り、CFRが123便の実際の飛行経路を示していないことは明白だからです。

123便は伊豆半島の東岸、本根岬の上空700m前後を東に向かって飛んでいた。

まずこの事実を押さえることがスタートになります。そして「折れなかった垂直尾翼(2)」ではこの事実を前提に伊豆半島沖での123便の飛行ルートを推定してみました。およそ10年前に考え出した仮説となります。

ところが、この仮説に対して強力な反論を受けます。それは「折れなかった垂直尾翼(5)-伊豆沖低空飛行の不合理」でもご紹介した、日航の元ジャンボジェットパイロットであったN氏の証言です。

これに対し、国際軍事評論家のB氏も

と、現実に起きたことを認めつつもN氏の意見に同意を述べているのです。これに対し私は同記事内で

飛行機は未知の原理で飛んでいるのではないか?

と、疑問を提示したままその一節を結んでいました。

■ジャンボジェットは飛んでいないという事実

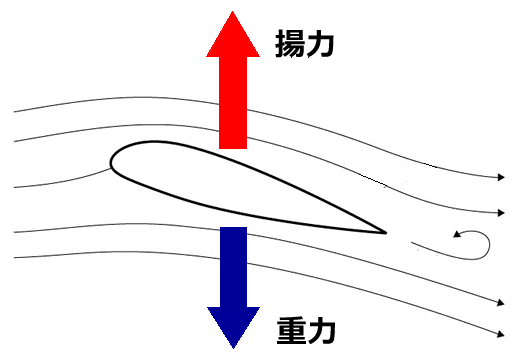

一般に、飛行機はその翼が生み出す揚力が自重による重力を上回った時に浮上すると考えられています。

画像1:揚力と重力

つまり、画像1において

揚力 > 重力

となった時に浮上を始めることなります。揚力を得るには、飛行機本体を滑走させ、翼の上・下面に空気の流れを作る必要があります。

ここで、翼がどれくらいの重力を空中で支えられるかを考えます。

日航が使用していたボーイング747-100SR型の諸元によると

最大離陸重量:272t

翼面積は出ていなかったので、ほぼ同型の747-400型の翼面積を採用します。

翼面積:525㎡

ここで、翼の面積1㎡が受け持つ重量、これを「翼面荷重」と言いますが、これを計算すると、

272,000(kg)/525(㎡)= 518(kg/㎡)

を得ます。つまり翼の面積1平方メートルで518キロもの重量を支えているのだから結構すごいことです。

揚力の発生には機体のスピードが関係します。大型旅客機の離陸スピードは大体300㎞前後、F1カーの最高速レベルと言われています。また、航空力学において揚力Lは

L=(1/2)ρ×S×V2×CL … (式1)

と計算されます。ここで、ρは空気密度、Sは面積、Vは速度、CLは翼の形状などによる係数です。

ここで、747-100SRの縮小モデルを作るとしましょう。747-100SRの全長は70.6mですから、これを全長30㎝の完全縮小モデルにすると、約4/1000の縮尺スケールとなります。

ここでこの縮小モデルの翼面積を計算すると、面積は縮尺スケールの2乗分の1になりますから

525(㎡) × (4/1000)2 = 0.0084(㎡) [= 84(㎠)]

となります。すると、この縮小モデルが時速300㎞で走行したした時に持ち上げられる重量は、自重を含めて

518kg × 0.0084 ≒ 4.35(kg)

となります。4.35㎏と言ったら2ℓのペットボトル2つ分よりちょっと重いくらいの重さです。このモデル機を4.45㎏まで重くして、時速300kmで走る車の窓から外に出した時に浮き上がるかどうか‥‥

300㎞で走れる道路は日本にありませんから、中型バイクでも出せる時速60㎞でこのモデル機が浮上できる重さを逆算します。式1から

L300=(1/2)ρ×S×(300)2×CL = 4.35(kg重)

ですから

L60=(1/2)ρ×S×(300/5)2×CL = L300×(1/25) = 174(g重)

となります。こちらはコップ一杯分の水の重量、乾燥パスタ二人分くらいの重さです。

これが浮くかどうかは実験してみれば分かることですが、結論として

絶対に浮き上がりません

つまり、ジャンボジェットは翼の生み出す揚力だけで空中に浮き上がっている訳ではないのです。この事実は現代の旅客機全てに言えるだけでなく、重量に対して翼面積が極めて小さいオスプレイなどの軍用機、そして、零戦やB29など、第2次世界大戦時の航空機にも言えるのです。

要するに

殆どの飛行機は翼だけで飛んでいないのです。

画像2:An-225、最大離陸重量640tの超巨大機。さすがに無理目

■123便の異常飛行の考察

ここで、元日航パイロットのN氏、国際軍事評論家B氏の意見を考察します。どうやら航空機は翼による空力だけで飛んでいないことが分かってきましたから、ジャンボジェットの飛行原理も次のように2系統あると考えます。

1.空力的飛行原理

2.未知の飛行原理

N氏、B氏もあくまでも1.の原理のみで航空機は滑空していると考えているので、高度700mまで降下したジャンボジェットは、一旦着陸でもしないと飛行体制を立て直すのは不可能だと考えたのです。

しかし、2.の未知の飛行原理が通常よりもその出力を上げたのだとしたらどうでしょうか?もしからしたら、1.の機能が著しく低下した時、2.がそれをバックアップするような仕組みがあるのかもしれません。あるいは、それを外部からON/OFFするような仕組みだってあるかもしれないのです。

伊豆半島の東海岸を高度700mまで降下した123便が、なぜか標高1400mもある伊豆半島の天城山をを越えて西に向かった。この異常な飛行ルートを説明するためには、もはや通常の航空力学的解釈は通用しなさそうです。

おそらく、この未知の飛行原理こそが、飛べないはずの飛行機を作り続ける航空機製造産業、および、噴射力だけでは絶対飛ぶはずのないロケットやミサイルを作り続ける宇宙産業の知られざる秘密事項であると考えられるのです。そして、ここを正視してこそ、123便の飛行ルートにまつわる謎が解明されるはずです。

参考:あっぱれ緊急事態宣言下の宇宙ショー

* * *

以上は地上における揚力発生の話に限定してます。しかし読者の皆さんに気付いて頂きたいのは、航空機が飛ぶ高度1万メートルは空気密度が1/3しかないのです。つまり、式1から揚力も1/3になってしまう。もちろんこの式は速度を上げればその分は楽にカバーできることを示してるのですが、空気密度が低いということは後方へ吐き出す空気量も少ないという事、つまり、ジェットエンジンの後方噴出による推進力も大きく低下する条件が揃っているのです。

空気の薄い高高度でどうしてジェット機は高速安定飛行できるのか?実はそこにも、一般には知らされていない推進原理が使われているようなのです。

参考:黒霧123便関連記事ガイド

MILVUS IN CAELO COGNOVIT TEMPUS SUUM TURTUR ET HIRUNDO ET CICONIA CUSTODIERUNT TEMPUS ADVENTUS SUI POPULUS AUTEM MEUS NON COGNOVIT IUDICIUM DOMINI

空を飛ぶこうのとりもその季節を知っている。山鳩もつばめも鶴も、渡るときを守る。しかし、わが民は主の定めを知ろうとしない

(新共同訳聖書 エレミア書 第8章7節)

キリストの御国にて記す

管理人 日月土

123便撃墜計画は予め存在していた

という点で揺るぎないものとなっています。そして、次にその計画の立案実行者と目的なのですが、どうやらそれに、当時の天皇である昭和天皇が関係しているのが分かり始め、そこから、この事件が古代における天皇誕生、すなわち現在の日本の国体が生まれた時の歴史的事象に関わっているところまで突き止めました。

しかし、ディテールの部分でもう一つ釈然としない点があります。それは

123便の飛行経路がはっきりと分からない

という点、そして

多種多様の軍機破片が散乱していた理由が分からない

という2点なのです。

■飛行経路:黒霧説の不合理

今回は123便の飛行経路について考察します。まずお断りしたいのは、本ブログでは巷に流れている、CFR(フライトレコーダー)とCVR(ボイスレコーダー)は一切採用しません。何故なら「折れなかった垂直尾翼(1)」で証明した通り、CFRが123便の実際の飛行経路を示していないことは明白だからです。

123便は伊豆半島の東岸、本根岬の上空700m前後を東に向かって飛んでいた。

まずこの事実を押さえることがスタートになります。そして「折れなかった垂直尾翼(2)」ではこの事実を前提に伊豆半島沖での123便の飛行ルートを推定してみました。およそ10年前に考え出した仮説となります。

ところが、この仮説に対して強力な反論を受けます。それは「折れなかった垂直尾翼(5)-伊豆沖低空飛行の不合理」でもご紹介した、日航の元ジャンボジェットパイロットであったN氏の証言です。

高度1000mを切ればジャンボ機は着陸態勢を取らざるを得ない。フラップは全開であろうしエンジン出力も最大となる。高度700m前後でもはや通常飛行などできるはずがない。

これに対し、国際軍事評論家のB氏も

ええ、その方のおっしゃる通りだと思いますよ。普通に考えたらそんな低高度から再び機体を立て直すなんて絶対に不可能なんです。しかし、結果として123便はそこから飛び続けた。だから私は高濱機長の神技であるとしか表現できなかったのですよ。

と、現実に起きたことを認めつつもN氏の意見に同意を述べているのです。これに対し私は同記事内で

飛行機は未知の原理で飛んでいるのではないか?

と、疑問を提示したままその一節を結んでいました。

■ジャンボジェットは飛んでいないという事実

一般に、飛行機はその翼が生み出す揚力が自重による重力を上回った時に浮上すると考えられています。

画像1:揚力と重力

つまり、画像1において

揚力 > 重力

となった時に浮上を始めることなります。揚力を得るには、飛行機本体を滑走させ、翼の上・下面に空気の流れを作る必要があります。

ここで、翼がどれくらいの重力を空中で支えられるかを考えます。

日航が使用していたボーイング747-100SR型の諸元によると

最大離陸重量:272t

翼面積は出ていなかったので、ほぼ同型の747-400型の翼面積を採用します。

翼面積:525㎡

ここで、翼の面積1㎡が受け持つ重量、これを「翼面荷重」と言いますが、これを計算すると、

272,000(kg)/525(㎡)= 518(kg/㎡)

を得ます。つまり翼の面積1平方メートルで518キロもの重量を支えているのだから結構すごいことです。

揚力の発生には機体のスピードが関係します。大型旅客機の離陸スピードは大体300㎞前後、F1カーの最高速レベルと言われています。また、航空力学において揚力Lは

L=(1/2)ρ×S×V2×CL … (式1)

と計算されます。ここで、ρは空気密度、Sは面積、Vは速度、CLは翼の形状などによる係数です。

ここで、747-100SRの縮小モデルを作るとしましょう。747-100SRの全長は70.6mですから、これを全長30㎝の完全縮小モデルにすると、約4/1000の縮尺スケールとなります。

ここでこの縮小モデルの翼面積を計算すると、面積は縮尺スケールの2乗分の1になりますから

525(㎡) × (4/1000)2 = 0.0084(㎡) [= 84(㎠)]

となります。すると、この縮小モデルが時速300㎞で走行したした時に持ち上げられる重量は、自重を含めて

518kg × 0.0084 ≒ 4.35(kg)

となります。4.35㎏と言ったら2ℓのペットボトル2つ分よりちょっと重いくらいの重さです。このモデル機を4.45㎏まで重くして、時速300kmで走る車の窓から外に出した時に浮き上がるかどうか‥‥

300㎞で走れる道路は日本にありませんから、中型バイクでも出せる時速60㎞でこのモデル機が浮上できる重さを逆算します。式1から

L300=(1/2)ρ×S×(300)2×CL = 4.35(kg重)

ですから

L60=(1/2)ρ×S×(300/5)2×CL = L300×(1/25) = 174(g重)

となります。こちらはコップ一杯分の水の重量、乾燥パスタ二人分くらいの重さです。

これが浮くかどうかは実験してみれば分かることですが、結論として

絶対に浮き上がりません

つまり、ジャンボジェットは翼の生み出す揚力だけで空中に浮き上がっている訳ではないのです。この事実は現代の旅客機全てに言えるだけでなく、重量に対して翼面積が極めて小さいオスプレイなどの軍用機、そして、零戦やB29など、第2次世界大戦時の航空機にも言えるのです。

要するに

殆どの飛行機は翼だけで飛んでいないのです。

画像2:An-225、最大離陸重量640tの超巨大機。さすがに無理目

■123便の異常飛行の考察

ここで、元日航パイロットのN氏、国際軍事評論家B氏の意見を考察します。どうやら航空機は翼による空力だけで飛んでいないことが分かってきましたから、ジャンボジェットの飛行原理も次のように2系統あると考えます。

1.空力的飛行原理

2.未知の飛行原理

N氏、B氏もあくまでも1.の原理のみで航空機は滑空していると考えているので、高度700mまで降下したジャンボジェットは、一旦着陸でもしないと飛行体制を立て直すのは不可能だと考えたのです。

しかし、2.の未知の飛行原理が通常よりもその出力を上げたのだとしたらどうでしょうか?もしからしたら、1.の機能が著しく低下した時、2.がそれをバックアップするような仕組みがあるのかもしれません。あるいは、それを外部からON/OFFするような仕組みだってあるかもしれないのです。

伊豆半島の東海岸を高度700mまで降下した123便が、なぜか標高1400mもある伊豆半島の天城山をを越えて西に向かった。この異常な飛行ルートを説明するためには、もはや通常の航空力学的解釈は通用しなさそうです。

おそらく、この未知の飛行原理こそが、飛べないはずの飛行機を作り続ける航空機製造産業、および、噴射力だけでは絶対飛ぶはずのないロケットやミサイルを作り続ける宇宙産業の知られざる秘密事項であると考えられるのです。そして、ここを正視してこそ、123便の飛行ルートにまつわる謎が解明されるはずです。

参考:あっぱれ緊急事態宣言下の宇宙ショー

* * *

以上は地上における揚力発生の話に限定してます。しかし読者の皆さんに気付いて頂きたいのは、航空機が飛ぶ高度1万メートルは空気密度が1/3しかないのです。つまり、式1から揚力も1/3になってしまう。もちろんこの式は速度を上げればその分は楽にカバーできることを示してるのですが、空気密度が低いということは後方へ吐き出す空気量も少ないという事、つまり、ジェットエンジンの後方噴出による推進力も大きく低下する条件が揃っているのです。

空気の薄い高高度でどうしてジェット機は高速安定飛行できるのか?実はそこにも、一般には知らされていない推進原理が使われているようなのです。

参考:黒霧123便関連記事ガイド

MILVUS IN CAELO COGNOVIT TEMPUS SUUM TURTUR ET HIRUNDO ET CICONIA CUSTODIERUNT TEMPUS ADVENTUS SUI POPULUS AUTEM MEUS NON COGNOVIT IUDICIUM DOMINI

空を飛ぶこうのとりもその季節を知っている。山鳩もつばめも鶴も、渡るときを守る。しかし、わが民は主の定めを知ろうとしない

(新共同訳聖書 エレミア書 第8章7節)

キリストの御国にて記す

管理人 日月土

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 「学」とは何... | A Beauty and ... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |

| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |

|