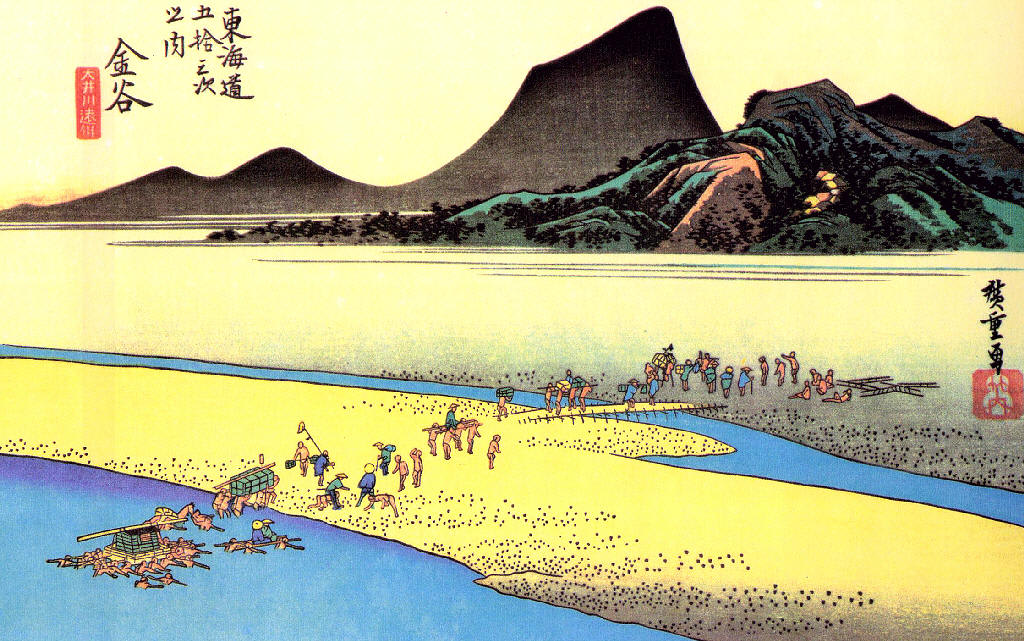

25・金谷(大井川遠岸)

島田から大井川を渡って金谷宿までは四粁。広重は金谷側を見た大井川の川渡しを描いている。島田の絵は川だけ、これは、河原を越して対岸の遠山を描いている。その点で小田原の絵で、正面に箱根山を描いているのに似ている。正面奥の面白い形をした遠山に該当する山形は実際に見当たらないという。広重の画面構成上の作意であろう。近い山は小夜の中山であろう。この絵も川渡しのさまが小さく巧みに描かれている。また、この絵は色彩の配分が見事で、遠山は、たとえ実在しないとしても、この鼠色で画面が整ったといっていい。

島田・金谷とも、この大井川をはさんだ二宿には、古来いろいろの物語巷説が残っているが、その内に最も人々に親しまれたものとしては、「朝顔日記」の川止めによる悲恋物語であろう。

絵の出典:食るり愉るり知多半島

※歌川 広重(うたがわ ひろしげ、寛政9年(1797年) - 安政5年9月6日(1858年10月12日)

浮世絵師。江戸の町火消しの安藤家に生まれ家督を継ぎ、その後に浮世絵師となったが 現代広く呼ばれる安藤広重(あんどう ひろしげ)なる名前は使用しておらず、浮世絵師としては歌川広重が正しいと言える。

天保3年(1832年)秋、広重は幕府の行列(御馬進献の使)に加わって上洛(京都まで東海道往復の旅)する機会を得たとされる。天保4年(1833年)には傑作といわれる『東海道五十三次絵』が生まれた。この作品は遠近法が用いられ、風や雨を感じさせる立体的な描写など、絵そのものの良さに加えて、当時の人々があこがれた外の世界を垣間見る手段としても、大変好評を博した。

なお、つてを頼って幕府の行列に加えてもらったとの伝承が伝わるが、実際には旅行をしていないのではないかという説もある[2]。 また、司馬江漢の洋画を換骨奪胎して制作したという説もある。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

島田から大井川を渡って金谷宿までは四粁。広重は金谷側を見た大井川の川渡しを描いている。島田の絵は川だけ、これは、河原を越して対岸の遠山を描いている。その点で小田原の絵で、正面に箱根山を描いているのに似ている。正面奥の面白い形をした遠山に該当する山形は実際に見当たらないという。広重の画面構成上の作意であろう。近い山は小夜の中山であろう。この絵も川渡しのさまが小さく巧みに描かれている。また、この絵は色彩の配分が見事で、遠山は、たとえ実在しないとしても、この鼠色で画面が整ったといっていい。

島田・金谷とも、この大井川をはさんだ二宿には、古来いろいろの物語巷説が残っているが、その内に最も人々に親しまれたものとしては、「朝顔日記」の川止めによる悲恋物語であろう。

絵の出典:食るり愉るり知多半島

※歌川 広重(うたがわ ひろしげ、寛政9年(1797年) - 安政5年9月6日(1858年10月12日)

浮世絵師。江戸の町火消しの安藤家に生まれ家督を継ぎ、その後に浮世絵師となったが 現代広く呼ばれる安藤広重(あんどう ひろしげ)なる名前は使用しておらず、浮世絵師としては歌川広重が正しいと言える。

天保3年(1832年)秋、広重は幕府の行列(御馬進献の使)に加わって上洛(京都まで東海道往復の旅)する機会を得たとされる。天保4年(1833年)には傑作といわれる『東海道五十三次絵』が生まれた。この作品は遠近法が用いられ、風や雨を感じさせる立体的な描写など、絵そのものの良さに加えて、当時の人々があこがれた外の世界を垣間見る手段としても、大変好評を博した。

なお、つてを頼って幕府の行列に加えてもらったとの伝承が伝わるが、実際には旅行をしていないのではないかという説もある[2]。 また、司馬江漢の洋画を換骨奪胎して制作したという説もある。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

島田側からはこのような山は見えぬ。

それを広重は入れている。いいですねぇ。

渡だけの風景をシンプルに描きつつも、

一つの飾りとして山を入れねばんらぬ

空間イメージを持っての表現だったん

ですね。

こういう大胆な手法も必要なんでしょうね。

絵を拡大してみると、人数は少ないのですがこれまた大名行列のようです。

参考URL

http://mohsho.image.coocan.jp/kanayafuji2.html