教育と戦争

高等教育の試験の正解とは何でしょう?

物理・数学・化学・国語・社会・地理・歴史・漢文・英語(他の語学)等

すべての科目の基礎的な部分は正解があると思いますが、語学を除いて、

多数の部分に正解が解らないことや解答が一つだけではないものがあるのではないでしょうか?

その部分はとりあえず、教育としては国(教育委員会等)が決めた一つの正解を用意しなければなりません。

したがって教科書がいるわけです。教科書通り答えれば優秀な成績が得られるわけです。

私みたいに、教科書を全然勉強しない、

要するに勉強が嫌いで読まない人間は教育する価値もない論外な人間ですが。

それは全世界の一般常識的にみて、とりあえずこれを国が決めた正解だよということですよね?

ですから、それが全世界の一般常識外の国家であれば全く違った教育になり。

100点の点数も0点になる可能性がありますよね?

例えば、わかりやすい例でいえば歴史の問題です。

いちばん有名な所で、織田信長と明智光秀の話にしましょうか、歴史上では革新的な織田信長と、

その主君を裏切った明智光秀ということになっています。

しかし、今となってはそれを証明する方法は伝聞や書物しかありません。

織田信長がヒットラーのような独裁者であったかも知れませんし、

明智光秀はユダヤ人を救おうとしたような人間だったかも知れません。

歴史というものはその時々の権力者の情報操作によって、いくらでも変わるものです。

従って秀吉や家康も情報操作で自分の都合のいいように書物を作らせた可能性も大きいと思います。

そうすると全世界の歴史上の人物も本当にそんな立派な人なのかな?ということになります。

ワシントンもリンカーンももっと悪の要素を持っていた人かも知れません。

また伊藤博文は日本では英雄ですが、韓国ではその伊藤博文を暗殺した安重根が英雄です。

私が言っているのは歴史が嘘だと言っているのではありません。

歴史も完全な真実は伝えることが不可能だといっているのです。

人間の側面にはいろいろなものがあり、考え方もそれぞれ違います。

ということはそれを判断するのは、個人個人です、

そこでその判断を下すためには真実の情報が必要なのだと思います。

しかし歴史に埋もれた真実の情報はなかなか見つからないものです。

そこで、ある程度の教育を受けたら、それを鵜呑みにするのではなく、

大人ですから、真実かどうか判断できないと感じたり、事実と違うようだと判断に迷ったりしたら、

自分で判断して自分の行動規範は自分で作り上げることになります。

その際にやはり教育の前に何度も述べていますが、

最低限の倫理道徳の教えは全世界に共通しなければいけないのだと思います。

親(生みの親、育ての親にかかわらず)を大切に、家族を大切に、近隣の人を大切に、友人を信じ、

人を平等に扱い、弱い者いじめをせず、人に迷惑をかけず、人を殺さず、社会奉仕的精神を持ち、

世の為に働き、満足ゆく自分の生涯を送る。という大前提というか、

そういう精神的な支柱が人間には必要なのだと思います。

その大前提を踏まえた上で、人間の欲の問題、物欲、性欲、権力欲、支配欲、

名誉欲等の問題を話し合ったり、解決したり、妥協したりがあるのだと思います。

しかし今の人間世界は、その大前提を、戦争によって、せっかく生まれてきた人間のささやかな望みを、

幼い内から芽を摘んでしまう国家が多く、崩れさせてしまっているのだと思います。

だから戦争がなぜ起こるかという、国家間の縄張り争いから討論しなければならなくなるのだと思います。

これはやくざと一緒で、身勝手な利害関係という問題から解決しなければならないということです。

そして利に反するものは殺してしまえということになってしまいます。

それは人間の尊厳を無視した行為と言わざるを得ません。

経済もそれに似ています。利がなければ会社でない。

それが行き過ぎ粉飾・脱税・リストラ・ホームレス・失業・社会不安・犯罪と悪い方向へ

進んでいくのだと思います。

一番欠けているのは法律ではなく、倫理・道徳の部分だと私は思います。

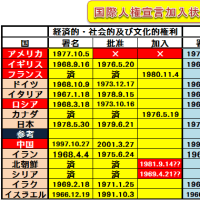

死の商人(武器商人)---ウィキペディア(Wikipedia)より

「19世紀から冷戦期にかけては武器の生産、販売元は米国やソ連、フランス等の国が中心で、

冷戦時においてもこれらの国の政府や企業が直接当事者・当事国に販売するケースが多かった。

しかし、冷戦終結後は、これらの国や企業が様々な理由から当事者・当事国に

直接武器を売ることが出来ないことがあり、

その場合、武器商人(=「死の商人」)を経由して売る事が多いといわれる。

これらの理由から近年は豊富な資金源のある個人が武器商人の中心になってきている。

合法、非合法を問わず、紛争当事国やテロリスト、第三諸国(アフリカ、中東諸国)に武器を売っており、

それが少年兵や犯罪者に手軽に銃が渡ってしまうので非常に問題ではあるが、

死の商人達は各国の政府上層部や諜報機関と深い関係があるために、これらの武器売買の行為を暴くことは、

自国の暗部の行為を暴くことになってしまうのであまり摘発されないのが実情である。

また、近年は武器生産、販売国として中国や北朝鮮、パキスタンなどの

新興工業国が急速に勢力を伸ばして来ているといわれている。

当然の事ながら、この類の職業は戦争が起きれば利益が増える。」

石油商人---石油便覧等ネットより、抜粋

「1914年に始まり、1918年に終わった第一次世界大戦では、飛行機、戦車、重油専焼艦艇などが活躍し、

石油が戦略的にきわめて重要な物資であることを世界的に認識させた。これまでの歴史を辿ってみると、

国際原油価格の歴史的な転換点としては以下の4回を数えることが出来る。

1回目は第一次石油危機(1973年10月~1974年8月)の時で、

このときに価格決定権がメジャーから産油国に移った。

2回目は第二次石油危機(1978年10月~1982年4月)の時で、

このときはメジャーの価格決定への影響力低下が決定的になった時期ということができる。

3回目は1986年の原油価格下落の時期で、原油価格は一時10ドル/バレルを割り込む事態となった。

これは世界的に石油需要が減少した中で、

それまで価格維持のために単独でもスイングプロデューサーとして生産調整を行ってきたサウジアラビアが、

その役割を放棄し、増産したことで原油価格の暴落を招いたものである。

これは、基準価格制が崩壊した時期ということが出来る。

そして、4回目は1990年代後半以降の先物市場価格台頭の時期である。

この4回目の転換点の時期を特定することは難しいが、1990年の湾岸戦争後に現れ、

1990年代後半以降に確実となった変化である。即ち、現物のスポット市場価格ではなく、

先物市場価格、 第二次石油危機以降、メジャーズによる原油支配体制の崩壊と市場の多様化は、

国際的な原油取引を仲介する原油トレーダーの活躍の場を広げ、需給緩和と価格の不安定化は、

原油を一般の国際商品のように市況商品化させる傾向を強めた。こうした動きを受け、

1983年には、ロンドンとニューヨークの先物市場に原油が登場し、原油の先物取引は、

国際市場における先行指標としても次第に重要な意味をもつようになった。物のスポット市場価格ではなく、

先物市場価格、特にアメリカのNYMEX(ニューヨーク・マーカンタイル取引所)に

上場されているWTI(ウエスト・テキサス・インターメディエイト)の先物価格が、

世界の原油価格決定に大きな影響力を与えるようになった.

WTIは50万バレル/日以下、すなわち、

世界の総生産高(約8,500万バレル/日)の0.6%にも満たない原油の先物価格が実際に

世界で取引されている原油価格に影響を与えているのである。

WTIの総生産高は世界の0.6%弱なのに、取引量を見ると、

一日平均で実に7億バレルも取引されるようになっている。

その量は全世界の石油生産量の実に8倍以上となる。

なぜこうした現象が起きているのか。

それはヘッジファンドやコモデティーファンドと呼ばれる投機筋が市場に介入しているからである。

こうした人々は、株価や為替動向などを睨み、

石油先物が良い商品であると判断すれば原油先物市場に参入してくる。

投機筋として石油先物市場を利用する人々は、「実際に現物としての石油を買いたい」わけではなく、

価格が高騰すれば先物予約権を売却し、利益を確保するということを目指す。

このため、先物市場の価格動向は、需給関係のファンダメンタルな要因でも値動きするが、

地政学的なあるいは資源ナショナリズムに関係するニュース報道などにも敏感に反応して

大量の「買い」が入ったり、逆に「売り」が発生する。その結果、先物市場の原油価格は、

とんでもない高い値段を付けるという事態を発生させる危険性もあるし、

スパイラルな価格下落を引き起こす可能性もある。

このため、1990年代後半以降は原油価格乱高下の時代と呼ぶことが出来る。

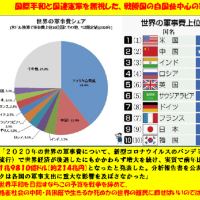

そして、世界の最近の年間産油量はおよそ30億トンで、このうち約10億トンを米国が消費し、

日本が3億トン弱を消費している。中国の消費量は、米国に次ぐ世界第二位の石油消費国になったとされている。

急速な経済成長が続く中国では、併行して石油消費量が大きく伸びている。

現在の主な原油輸入相手国は、輸入量順に、

サウジアラビア、イラン、アンゴラ、イエメン、スーダン、ロシアとなっている。

そして中東地域への依存度は依然として50パーセントを超える水準にはあるものの、近年、

アフリカ、ロシア、中央アジアからの輸入量が大きく増える傾向にある。 このような状況下での中国の外交は、

常に油のしがらみを意識し続けなければならない。

911事件後の2002年4月には、当時の江主席がリビア、イラン、ナイジェリア、チュニジアを訪問し、

強力な石油外交を展開している。

米国が「悪の枢軸」と非難している最中の国々に対しても、多額の投資を約束して協力関係を補強し、

それぞれの国の豊かな石油資源を確実に手中にした」

上記のように武器商人や石油商人は

第一次世界大戦、第二次世界大戦、湾岸戦争、イラク戦争等その原因の重要な部分を構成してきました。

戦争で莫大な財をなしてきたともいえます。

中国の石油事情も絡み、石油や武器売買へ利を求めて資金を投入するヘッジファンド等の金融の部分を規制し、

その資金をもっとも派手に使う各国の諜報機関や秘密警察の不正な情報操作等の暴走を止めないと、

また彼らの利益の為に戦争も辞さない方向へ、全世界の人民が誘導されて行ってしまう。

戦争を有利に展開しようとするのが、各国の諜報機関や秘密警察の任務でしょうから。

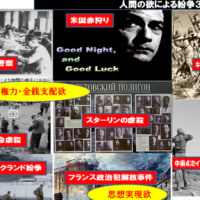

諜報機関等の不正の例をあげておきます。

米軍の裏金と永遠のテロ戦争(田中 宇著作から抜粋)

「アメリカ国防総省の経理が乱脈なことは、軍事費が急増した1980年代のレーガン時代から知られていた。

80年代初めの国防総省では、金槌一本に435ドル、トイレの便座一枚に640ドル、

コーヒーメーカーに7600ドルといった、目に余る水増し計上が暴露され、問題になった。

こうした乱脈傾向が、911以降の軍事費急拡大の中で、再び増長している。

議会の会計検査院(GAO)が国防総省の経理監査を行い、それによると、

国防総省では役所のクレジットカードを使って職員が私物を購入するケースが膨大にあることが分かった。

このほか、戦闘で使われていないのに、格納庫に入っているはずの兵器がどこかに行ってしまったというケースも多く、

56機の飛行機、32両の戦車などが「行方不明」になっている。

これらの兵器はもとから存在しない水増し計上だったか、

こっそりどこかに売却されてしまった可能性がある。

これらの不正経理の合計額は1兆ドル(120兆円)以上にのぼっているという。

国防総省は、こんな不正経理を指摘されたのに、

その後、議会に「職員用クレジットカードの使用上限を2倍にしてほしい」と申請している。

また、議会の承認を受けずに国防長官の判断だけで使える予算の額を増やしてほしい、という申請も出されているほか、

すでに国防予算は年額3000億ドルから4000億ドルへと増額されていく過程にある。

これらの流れを総合すると「国防総省は、職員が公費で私物を買う不正をますます奨励しようとしている」

ということになる。

▼軍の裏金作りを止めない議会

しかし、さらに考えていくと、実はペンタゴンの職員は私物を買っていないのではないか、

これはもっと深い話なのではないか、と思うようになった。多くの職員が公金で私物を買いまくっているのに、

何の罰も受けないというのはおかしい。

むしろ国防総省の上層部が、議会や政府の他の役所に教えたくない秘密の作戦にかかる費用(裏金)を

まかなうため、職員自身も知らないうちに私物を買ったことにして、

よくあるタイプの不正を装っているのではないか、ということだ。

そう考える決定的な根拠はない。しかし911からイラク戦争に向かう流れの中で、

国防総省がCIAの向こうを張るような諜報活動をやっていたり、

活動内容を外部にほとんど知られていない特殊部隊をいくつも持っていることが明らかになっている。

国防総省の裏金が「ブラックワールド」という名前で1980年代初めから知られていた。

国防総省が作った120兆円という裏金の額は、日本の国家予算総額の1・5倍だ。

韓国の国家予算(約10兆円)の12年分である。国防総省は、

外部の誰にも知られずに「影の政府」を運営しているようなものだ。

昨今の国防総省の予算増額は「テロ戦争」を背景としており、テロが盛んになるほど予算が増える。

裏金を使ってアフガニスタン・パキスタン国境の山岳地帯あたりでテロリストを養成し、

自作自演のテロ戦争を展開し、さらに国防予算を増やす、といったことも不可能ではない。

アメリカの議会は、その気になれば、会計監査を厳しくして国防総省の裏金作りをやめさせたり、

規模を縮小させることができる。しかし、議会はその方向には動いていない。

その理由はおそらく、防衛産業の下請け企業が全米のあらゆる地域にくまなく散らばっており、

軍事予算の増加は多くの政治家にとって、

地元の有権者に対し「防衛費を増額させて地元の雇用を増やしたと自慢できる状況を作り出しているからだと思われる。

アメリカの下院議員の選挙区435地区のうち383地区に防衛産業の下請け企業がある。

アメリカの防衛産業は、日本の公共事業のように、全国に広く浅く経済効果をもたらす仕組みになっている。

議員自身に対する政治献金も多い。 」

自由の国アメリカがこの調子です、イスラエルのモサド、ロシアのKGB(現在CSI)イギリス・フランス等

全世界の諜報機関はもっとやりたい放題に、

国家防衛を大義名分に国家予算を使いたい放題しているのが現状だと思います。

そして戦争をしたがるのです。

民主主義といっても今の各国の選挙制度には利害関係が深くかかわっています。

武器商人や石油商人が国をその莫大な財産を背景に人民・国を支配する場合も考えられるわけです。

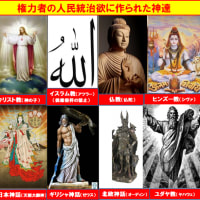

選挙制度では、英雄を求めたり、神の存在などを求めるのも人民ですし、それが原因で

独裁者や上記のような裏で糸を引く支配者を作ってしまうのも人民です。

改革をするのも人民なのですが、支配者は情報操作し、なかなか改革は許しません。

だから、戦争の為の不正の原因は民主主義とか、資本主義とか、共産主義とか、イデオロギー以前の問題であり、

神様の不条理を感じる部分で、悲しい現実なのです。

戦争に参加する若者達は、何故私はこの世に生まれたの?本当に宗教でいう神様はいるの?の問題になります。

アメリカでも、ベトナムや色々な戦争で多数の若者が死んでいきました。

何故、何の為に、自分はこの世に生れて来たの?と思うのが当たり前ではないでしょうか?

それに自分は犠牲にならず、後方で指揮だけ、している軍人など、心の中では誰も信じません。

お前が見本を示せよ!というのが当たり前ではないでしょうか?

日本もそんな思いをして死んでいった多くの若者達がいたわけです、

それが戦後、全然反省になっていないのかも知れません。

もっとその人達のことを真摯に受け止めるべきだと思います。

私が生まれる前に母の兄である叔父も学徒出陣で第一線にだされ、日本国万歳で死んでいったのです。

その前線に送った上官達は相当長生きしたのでしょうね、今も生きていたりしてね?

両親からはよく、お前は戦時中に生きていたら、真っ先に前線にだされ戦死だよとよく言われたものです。

そしてその叔父の分まで戦後よく長生きしているものです。

本当に、武器商人や石油商人とそれに投資する金融と各国の軍人トップ幹部とテロ集団を、

どこかの離れ小島に集め、そこで自分たちだけで殺し合いをすればいいのにね?

高等教育の試験の正解とは何でしょう?

物理・数学・化学・国語・社会・地理・歴史・漢文・英語(他の語学)等

すべての科目の基礎的な部分は正解があると思いますが、語学を除いて、

多数の部分に正解が解らないことや解答が一つだけではないものがあるのではないでしょうか?

その部分はとりあえず、教育としては国(教育委員会等)が決めた一つの正解を用意しなければなりません。

したがって教科書がいるわけです。教科書通り答えれば優秀な成績が得られるわけです。

私みたいに、教科書を全然勉強しない、

要するに勉強が嫌いで読まない人間は教育する価値もない論外な人間ですが。

それは全世界の一般常識的にみて、とりあえずこれを国が決めた正解だよということですよね?

ですから、それが全世界の一般常識外の国家であれば全く違った教育になり。

100点の点数も0点になる可能性がありますよね?

例えば、わかりやすい例でいえば歴史の問題です。

いちばん有名な所で、織田信長と明智光秀の話にしましょうか、歴史上では革新的な織田信長と、

その主君を裏切った明智光秀ということになっています。

しかし、今となってはそれを証明する方法は伝聞や書物しかありません。

織田信長がヒットラーのような独裁者であったかも知れませんし、

明智光秀はユダヤ人を救おうとしたような人間だったかも知れません。

歴史というものはその時々の権力者の情報操作によって、いくらでも変わるものです。

従って秀吉や家康も情報操作で自分の都合のいいように書物を作らせた可能性も大きいと思います。

そうすると全世界の歴史上の人物も本当にそんな立派な人なのかな?ということになります。

ワシントンもリンカーンももっと悪の要素を持っていた人かも知れません。

また伊藤博文は日本では英雄ですが、韓国ではその伊藤博文を暗殺した安重根が英雄です。

私が言っているのは歴史が嘘だと言っているのではありません。

歴史も完全な真実は伝えることが不可能だといっているのです。

人間の側面にはいろいろなものがあり、考え方もそれぞれ違います。

ということはそれを判断するのは、個人個人です、

そこでその判断を下すためには真実の情報が必要なのだと思います。

しかし歴史に埋もれた真実の情報はなかなか見つからないものです。

そこで、ある程度の教育を受けたら、それを鵜呑みにするのではなく、

大人ですから、真実かどうか判断できないと感じたり、事実と違うようだと判断に迷ったりしたら、

自分で判断して自分の行動規範は自分で作り上げることになります。

その際にやはり教育の前に何度も述べていますが、

最低限の倫理道徳の教えは全世界に共通しなければいけないのだと思います。

親(生みの親、育ての親にかかわらず)を大切に、家族を大切に、近隣の人を大切に、友人を信じ、

人を平等に扱い、弱い者いじめをせず、人に迷惑をかけず、人を殺さず、社会奉仕的精神を持ち、

世の為に働き、満足ゆく自分の生涯を送る。という大前提というか、

そういう精神的な支柱が人間には必要なのだと思います。

その大前提を踏まえた上で、人間の欲の問題、物欲、性欲、権力欲、支配欲、

名誉欲等の問題を話し合ったり、解決したり、妥協したりがあるのだと思います。

しかし今の人間世界は、その大前提を、戦争によって、せっかく生まれてきた人間のささやかな望みを、

幼い内から芽を摘んでしまう国家が多く、崩れさせてしまっているのだと思います。

だから戦争がなぜ起こるかという、国家間の縄張り争いから討論しなければならなくなるのだと思います。

これはやくざと一緒で、身勝手な利害関係という問題から解決しなければならないということです。

そして利に反するものは殺してしまえということになってしまいます。

それは人間の尊厳を無視した行為と言わざるを得ません。

経済もそれに似ています。利がなければ会社でない。

それが行き過ぎ粉飾・脱税・リストラ・ホームレス・失業・社会不安・犯罪と悪い方向へ

進んでいくのだと思います。

一番欠けているのは法律ではなく、倫理・道徳の部分だと私は思います。

死の商人(武器商人)---ウィキペディア(Wikipedia)より

「19世紀から冷戦期にかけては武器の生産、販売元は米国やソ連、フランス等の国が中心で、

冷戦時においてもこれらの国の政府や企業が直接当事者・当事国に販売するケースが多かった。

しかし、冷戦終結後は、これらの国や企業が様々な理由から当事者・当事国に

直接武器を売ることが出来ないことがあり、

その場合、武器商人(=「死の商人」)を経由して売る事が多いといわれる。

これらの理由から近年は豊富な資金源のある個人が武器商人の中心になってきている。

合法、非合法を問わず、紛争当事国やテロリスト、第三諸国(アフリカ、中東諸国)に武器を売っており、

それが少年兵や犯罪者に手軽に銃が渡ってしまうので非常に問題ではあるが、

死の商人達は各国の政府上層部や諜報機関と深い関係があるために、これらの武器売買の行為を暴くことは、

自国の暗部の行為を暴くことになってしまうのであまり摘発されないのが実情である。

また、近年は武器生産、販売国として中国や北朝鮮、パキスタンなどの

新興工業国が急速に勢力を伸ばして来ているといわれている。

当然の事ながら、この類の職業は戦争が起きれば利益が増える。」

石油商人---石油便覧等ネットより、抜粋

「1914年に始まり、1918年に終わった第一次世界大戦では、飛行機、戦車、重油専焼艦艇などが活躍し、

石油が戦略的にきわめて重要な物資であることを世界的に認識させた。これまでの歴史を辿ってみると、

国際原油価格の歴史的な転換点としては以下の4回を数えることが出来る。

1回目は第一次石油危機(1973年10月~1974年8月)の時で、

このときに価格決定権がメジャーから産油国に移った。

2回目は第二次石油危機(1978年10月~1982年4月)の時で、

このときはメジャーの価格決定への影響力低下が決定的になった時期ということができる。

3回目は1986年の原油価格下落の時期で、原油価格は一時10ドル/バレルを割り込む事態となった。

これは世界的に石油需要が減少した中で、

それまで価格維持のために単独でもスイングプロデューサーとして生産調整を行ってきたサウジアラビアが、

その役割を放棄し、増産したことで原油価格の暴落を招いたものである。

これは、基準価格制が崩壊した時期ということが出来る。

そして、4回目は1990年代後半以降の先物市場価格台頭の時期である。

この4回目の転換点の時期を特定することは難しいが、1990年の湾岸戦争後に現れ、

1990年代後半以降に確実となった変化である。即ち、現物のスポット市場価格ではなく、

先物市場価格、 第二次石油危機以降、メジャーズによる原油支配体制の崩壊と市場の多様化は、

国際的な原油取引を仲介する原油トレーダーの活躍の場を広げ、需給緩和と価格の不安定化は、

原油を一般の国際商品のように市況商品化させる傾向を強めた。こうした動きを受け、

1983年には、ロンドンとニューヨークの先物市場に原油が登場し、原油の先物取引は、

国際市場における先行指標としても次第に重要な意味をもつようになった。物のスポット市場価格ではなく、

先物市場価格、特にアメリカのNYMEX(ニューヨーク・マーカンタイル取引所)に

上場されているWTI(ウエスト・テキサス・インターメディエイト)の先物価格が、

世界の原油価格決定に大きな影響力を与えるようになった.

WTIは50万バレル/日以下、すなわち、

世界の総生産高(約8,500万バレル/日)の0.6%にも満たない原油の先物価格が実際に

世界で取引されている原油価格に影響を与えているのである。

WTIの総生産高は世界の0.6%弱なのに、取引量を見ると、

一日平均で実に7億バレルも取引されるようになっている。

その量は全世界の石油生産量の実に8倍以上となる。

なぜこうした現象が起きているのか。

それはヘッジファンドやコモデティーファンドと呼ばれる投機筋が市場に介入しているからである。

こうした人々は、株価や為替動向などを睨み、

石油先物が良い商品であると判断すれば原油先物市場に参入してくる。

投機筋として石油先物市場を利用する人々は、「実際に現物としての石油を買いたい」わけではなく、

価格が高騰すれば先物予約権を売却し、利益を確保するということを目指す。

このため、先物市場の価格動向は、需給関係のファンダメンタルな要因でも値動きするが、

地政学的なあるいは資源ナショナリズムに関係するニュース報道などにも敏感に反応して

大量の「買い」が入ったり、逆に「売り」が発生する。その結果、先物市場の原油価格は、

とんでもない高い値段を付けるという事態を発生させる危険性もあるし、

スパイラルな価格下落を引き起こす可能性もある。

このため、1990年代後半以降は原油価格乱高下の時代と呼ぶことが出来る。

そして、世界の最近の年間産油量はおよそ30億トンで、このうち約10億トンを米国が消費し、

日本が3億トン弱を消費している。中国の消費量は、米国に次ぐ世界第二位の石油消費国になったとされている。

急速な経済成長が続く中国では、併行して石油消費量が大きく伸びている。

現在の主な原油輸入相手国は、輸入量順に、

サウジアラビア、イラン、アンゴラ、イエメン、スーダン、ロシアとなっている。

そして中東地域への依存度は依然として50パーセントを超える水準にはあるものの、近年、

アフリカ、ロシア、中央アジアからの輸入量が大きく増える傾向にある。 このような状況下での中国の外交は、

常に油のしがらみを意識し続けなければならない。

911事件後の2002年4月には、当時の江主席がリビア、イラン、ナイジェリア、チュニジアを訪問し、

強力な石油外交を展開している。

米国が「悪の枢軸」と非難している最中の国々に対しても、多額の投資を約束して協力関係を補強し、

それぞれの国の豊かな石油資源を確実に手中にした」

上記のように武器商人や石油商人は

第一次世界大戦、第二次世界大戦、湾岸戦争、イラク戦争等その原因の重要な部分を構成してきました。

戦争で莫大な財をなしてきたともいえます。

中国の石油事情も絡み、石油や武器売買へ利を求めて資金を投入するヘッジファンド等の金融の部分を規制し、

その資金をもっとも派手に使う各国の諜報機関や秘密警察の不正な情報操作等の暴走を止めないと、

また彼らの利益の為に戦争も辞さない方向へ、全世界の人民が誘導されて行ってしまう。

戦争を有利に展開しようとするのが、各国の諜報機関や秘密警察の任務でしょうから。

諜報機関等の不正の例をあげておきます。

米軍の裏金と永遠のテロ戦争(田中 宇著作から抜粋)

「アメリカ国防総省の経理が乱脈なことは、軍事費が急増した1980年代のレーガン時代から知られていた。

80年代初めの国防総省では、金槌一本に435ドル、トイレの便座一枚に640ドル、

コーヒーメーカーに7600ドルといった、目に余る水増し計上が暴露され、問題になった。

こうした乱脈傾向が、911以降の軍事費急拡大の中で、再び増長している。

議会の会計検査院(GAO)が国防総省の経理監査を行い、それによると、

国防総省では役所のクレジットカードを使って職員が私物を購入するケースが膨大にあることが分かった。

このほか、戦闘で使われていないのに、格納庫に入っているはずの兵器がどこかに行ってしまったというケースも多く、

56機の飛行機、32両の戦車などが「行方不明」になっている。

これらの兵器はもとから存在しない水増し計上だったか、

こっそりどこかに売却されてしまった可能性がある。

これらの不正経理の合計額は1兆ドル(120兆円)以上にのぼっているという。

国防総省は、こんな不正経理を指摘されたのに、

その後、議会に「職員用クレジットカードの使用上限を2倍にしてほしい」と申請している。

また、議会の承認を受けずに国防長官の判断だけで使える予算の額を増やしてほしい、という申請も出されているほか、

すでに国防予算は年額3000億ドルから4000億ドルへと増額されていく過程にある。

これらの流れを総合すると「国防総省は、職員が公費で私物を買う不正をますます奨励しようとしている」

ということになる。

▼軍の裏金作りを止めない議会

しかし、さらに考えていくと、実はペンタゴンの職員は私物を買っていないのではないか、

これはもっと深い話なのではないか、と思うようになった。多くの職員が公金で私物を買いまくっているのに、

何の罰も受けないというのはおかしい。

むしろ国防総省の上層部が、議会や政府の他の役所に教えたくない秘密の作戦にかかる費用(裏金)を

まかなうため、職員自身も知らないうちに私物を買ったことにして、

よくあるタイプの不正を装っているのではないか、ということだ。

そう考える決定的な根拠はない。しかし911からイラク戦争に向かう流れの中で、

国防総省がCIAの向こうを張るような諜報活動をやっていたり、

活動内容を外部にほとんど知られていない特殊部隊をいくつも持っていることが明らかになっている。

国防総省の裏金が「ブラックワールド」という名前で1980年代初めから知られていた。

国防総省が作った120兆円という裏金の額は、日本の国家予算総額の1・5倍だ。

韓国の国家予算(約10兆円)の12年分である。国防総省は、

外部の誰にも知られずに「影の政府」を運営しているようなものだ。

昨今の国防総省の予算増額は「テロ戦争」を背景としており、テロが盛んになるほど予算が増える。

裏金を使ってアフガニスタン・パキスタン国境の山岳地帯あたりでテロリストを養成し、

自作自演のテロ戦争を展開し、さらに国防予算を増やす、といったことも不可能ではない。

アメリカの議会は、その気になれば、会計監査を厳しくして国防総省の裏金作りをやめさせたり、

規模を縮小させることができる。しかし、議会はその方向には動いていない。

その理由はおそらく、防衛産業の下請け企業が全米のあらゆる地域にくまなく散らばっており、

軍事予算の増加は多くの政治家にとって、

地元の有権者に対し「防衛費を増額させて地元の雇用を増やしたと自慢できる状況を作り出しているからだと思われる。

アメリカの下院議員の選挙区435地区のうち383地区に防衛産業の下請け企業がある。

アメリカの防衛産業は、日本の公共事業のように、全国に広く浅く経済効果をもたらす仕組みになっている。

議員自身に対する政治献金も多い。 」

自由の国アメリカがこの調子です、イスラエルのモサド、ロシアのKGB(現在CSI)イギリス・フランス等

全世界の諜報機関はもっとやりたい放題に、

国家防衛を大義名分に国家予算を使いたい放題しているのが現状だと思います。

そして戦争をしたがるのです。

民主主義といっても今の各国の選挙制度には利害関係が深くかかわっています。

武器商人や石油商人が国をその莫大な財産を背景に人民・国を支配する場合も考えられるわけです。

選挙制度では、英雄を求めたり、神の存在などを求めるのも人民ですし、それが原因で

独裁者や上記のような裏で糸を引く支配者を作ってしまうのも人民です。

改革をするのも人民なのですが、支配者は情報操作し、なかなか改革は許しません。

だから、戦争の為の不正の原因は民主主義とか、資本主義とか、共産主義とか、イデオロギー以前の問題であり、

神様の不条理を感じる部分で、悲しい現実なのです。

戦争に参加する若者達は、何故私はこの世に生まれたの?本当に宗教でいう神様はいるの?の問題になります。

アメリカでも、ベトナムや色々な戦争で多数の若者が死んでいきました。

何故、何の為に、自分はこの世に生れて来たの?と思うのが当たり前ではないでしょうか?

それに自分は犠牲にならず、後方で指揮だけ、している軍人など、心の中では誰も信じません。

お前が見本を示せよ!というのが当たり前ではないでしょうか?

日本もそんな思いをして死んでいった多くの若者達がいたわけです、

それが戦後、全然反省になっていないのかも知れません。

もっとその人達のことを真摯に受け止めるべきだと思います。

私が生まれる前に母の兄である叔父も学徒出陣で第一線にだされ、日本国万歳で死んでいったのです。

その前線に送った上官達は相当長生きしたのでしょうね、今も生きていたりしてね?

両親からはよく、お前は戦時中に生きていたら、真っ先に前線にだされ戦死だよとよく言われたものです。

そしてその叔父の分まで戦後よく長生きしているものです。

本当に、武器商人や石油商人とそれに投資する金融と各国の軍人トップ幹部とテロ集団を、

どこかの離れ小島に集め、そこで自分たちだけで殺し合いをすればいいのにね?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます