FC2ブログへ 「野に還る」というタイトルで引越ししました。

5月1日に解禁されたばかりの奥多摩いこいの路を歩いてきた。総距離は12kmとあるが、奥多摩湖の駐車場から入り口までの距離とゴールのふるさと村からバス停までの距離を合わせると15km位にはなる。しかも途中逃げ道がないので、ある程度の体力と根性が必要とされるコースだ。

歩き出したのは午前7時40分。奥多摩湖畔の水面が新緑を映して綺麗だ。

入り口にあるコースのイラスト。容易いようだが、イラストに騙されてはいけない。

5月のこの時期は鳥の囀りと新緑が楽しみ。さっそくきれいな声のオオルリが出迎えてくれた。

道はほとんど平坦で歩きやすい。

見られる花はそんなに多くはない。ツクバネウツギ

ニガイチゴの花

やや終りかけのジュウニヒトエ

この時期早春の花は終わり、ウツギ類の木の花とヤマツツジが見ごろ

これはイヌザクラの花だろうか

ガクウツギ

これはオトコヨウゾメ

アケビの花

足元に咲くのはチゴユリの可愛い花

そしてギンリョウソウ

見られる花は少なかったが、新緑を映した湖面がはっとするほどきれいだった。

光線の向きや水の深さなどで微妙に水の色が変化してみえる。

対岸の山は鷹ノ巣山、奥には雲取山が控える。

途中3か所設けられている東屋

何度も何度も深い入り江を折れ曲がっていく。もう3時間半近く歩いたころ、本日初めてのキビタキの囀りを聞いた。

ベニボタルの仲間

11時半を過ぎた頃やっとゴールのふるさと村にたどり着いた。この日は日曜日だったので多くの人でごった返していたのでそのままバス停まで歩くことにした。

キャンプ場近くの河原

途中ニホンザルの集団に遭遇。これは逃げ遅れた子ザル

ドラム缶橋

フロートも付けられていて楽に渡れる。

ふるさと村からは急いで何とか12時31分のバスに間に合うことができた。次のバスは1時間半待たなければならない。

歩数は25000歩を超え、結構ハードなハイキングコースだったが、途中であったのは3組のハイカーだけ。休日にもかかわらず、美しい新緑と小鳥のさえずりの聞こえる中、静かな時間を楽しく過ごすことができた。

この辺で。

休日富士五湖周辺に出かけてきた。

先ずは本栖湖の近くにある富士芝桜会場へ。入園料は大人520円、別に駐車料金500円をはらう。

八時の開場間もなくの時間帯だったが、すでに人が集まり始めている

早咲きの芝桜は見ごろを迎えていたが、全体では四,五分咲き程度。

龍神池。芝桜がまだ登ったばかりの日差しを受け煌めいている。

雲間から何とか富士山が顔を覗かせてくれた。

確かにきれいではあるが、見るものがほかにあるわけじゃないので、滞在時間は30分程度。それでも帰る頃には広い駐車場が一杯

になりかかっていた。

次にすぐ近くの富士花鳥園に向かった。掛川花鳥園の姉妹施設だが、こちらの方が少しスケールダウンしていた。

ベコニア富士山

ここの目玉は何と言っても、フクロウの展示とショー。

ナンベイヒナフクロウ

カリブ諸島に生息するハイガオメンフクロウ

希少種ニセメンフクロウは、日本で見られるのは此処だけだそうだ。

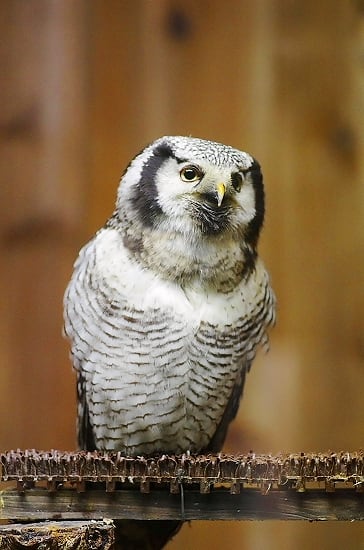

メガネフクロウ

ファラオワシミミズク

こちらは普通のワシミミズク

ちょっと情けない表情のオナガフクロウ

メンフクロウは人家に営巣するので英名はBarn Owl (納屋のフクロウ)。

ゲージの中に放し飼いされていたキジの仲間キンケイ。チベットやビルマの標高1000m付近の山地に生息する。

コノハズクの仲間

入園料大人1100円、滞在時間は2時間弱、バードショーが結構楽しめた。

この後は西湖まで戻って、昼食の食べられる場所ということでオープンして10年目のいやしの里根場(ねんば)へ。入園料は350円と安い。花鳥園に置いてあったパンフレットで決めたのだが、選択は結構正解だった。

西湖畔の西北にある根場地区は兜造りの藁ぶき屋根が立ち並ぶ集落だったが、昭和41年の台風で壊滅的被害(足和田災害)を受けた後、40数年後「西湖いやしの里根場」として甦った。

本沢川に沿って22軒の兜造りの家屋が立ち並ぶ。上流から見ると左に富士山が望める。

水車小屋

真ん中が総合案内所、左が特産品加工場

ふじみ橋越しの富士山。見頃の枝垂れ桜が花を添える。

一軒一軒の家屋がそれぞれ趣向が凝らされ、体験的に歴史や民俗、工芸などを学べるようになっている。

家族連れ、外国人の観光客も多かった。

紙屋 逆手山房

案山子だらけの旧渡辺住宅は国の登録有形文化財に指定されている。

県内特産品の紹介、販売をしているおもいで屋

ゆっくりと回って1時間程度、帰り際山梨名物のほうとうを頂いたが結構おいしかった。

この辺で。

ルイヨウボタン

今回は、4月中旬以降公園や低山歩きで出会った花たちを紹介しよう。

初めはキンラン、山地や丘陵の林床に生える。最近は保護育成がが盛んで、街中の公園でも見られることが多くなった。

この日は晴れていたので見事な開花を見せてくれた。

同じキンラン属だが少し地味なササバギンラン

この公園ではこの時期早咲きのキスゲも咲く

オドリコソウの群生

日本全国、野原から低山まで広く見られる。ただ同じシソ科オドリコソウ属のホトケノザやヒメオドリコソウほど繁殖力は旺盛ではない。

湿地に群生するチョウジソウ

カテンソウはイラクサ科の花。とても小さな花で、色合いも地味なのでほとんどの人が気付かずに通り過ぎてしまう。小さな蕾が開くと、星形の花になる。

これも星形の花、ホタルカズラ。4,5月にかけて日本全土の山地でみられるとあるが、生育数が減少しているのか、山歩きで見かけたことは殆どない。

ルイヨウボタンは葉がボタンに似ていることから類葉牡丹と和名が付いた。背が高く、緑黄色の花は気品をたたえているので、貴婦人の佇まいを感じさせる。

ゲンゲ(レンゲソウ)も咲き出していた。かつて田植え前の田んぼを一面覆い尽くしたレンゲソウ。今ではなかなか見られなくなった。

随分と立派な株のフデリンドウ。山道を歩いていると、日当たりのよい斜面や道の傍で突然出合い、嬉しくさせてくれる。

ジュウニヒトエは北海道や九州では見られない。が、関東では春先の低山ハイク中野原や丘陵地の斜面でよく見かける。

ホウチャクソウはユリ科の花。和名は宝鐸草で、寺院の軒に下がっている宝鐸に花の形が似ているところから。これも山では至る所で見かける花だ。

メギ科の花イカリソウ。奥多摩や秩父では、今ではなかなか出会えなくなった花だ。

これはさらに希少なバイカイカリソウ。近畿以西でしか生育していないので、私は野生のものには未だ出会ったことがない。

これはツルキンバイかミツバツチグリかどっちかわからない。葉をよく観察してくるのだった。

山地の沢の近くに生えるエンレイソウ

ハンショウヅルもなかなか山地では出会いの難しい花だ。

春も終わりに差し掛かると山地でも木の花が咲き始める。

コゴメツツジ

コウゾの花。以前実が美味そうだったので頬張ったら,えらくいがらっぽく往生したことがあった。

ハクウンボクは大木に似合わず繊細な花をつける。

コマユミはニシキギの一品種とある。緑色の十字型の小さな花を咲かす。

これはサワフタギの花

お終いは植物園で見かけたナンジャモンジャの木の花。正確にはモクセイ科のヒトツバタゴというようだ。

この辺で。