(中央の黒い円の右隣にあるのが誕生直後の赤ちゃん星(ESO/A. Müller et al.))

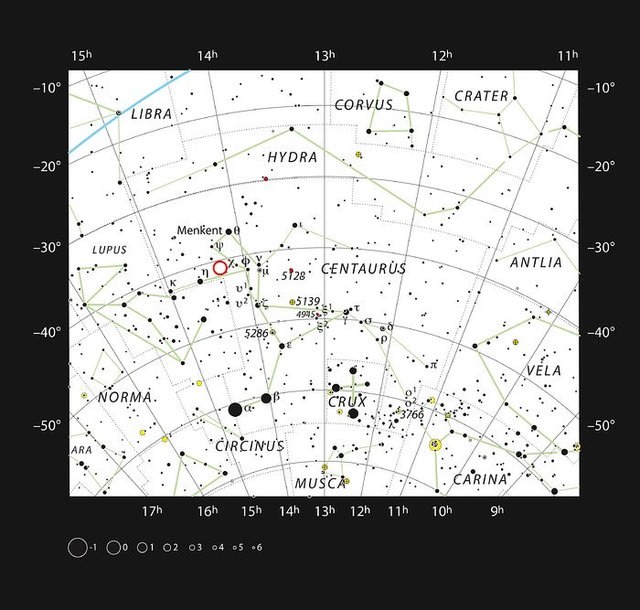

(「PDS70」はケンタウロス座のそばにある若い矮星(小さな恒星)だ(ESO, IAU and Sky & Telescope) )

(ひときわ輝く右上の青い星がケンタウルス座のアルファ星。画像のちょうど中央に「PDS70」が存在する(ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgement: Davide De Martin) )

① ""プレッツェルそっくり!誕生直後のホカホカ赤ちゃん星とらえる 世界初(動画)""

2018年07月10日 15時40分

② ドイツの天文チームは、南米チリにある超大型望遠鏡を使った観測で、生まれたばかりの赤ちゃん惑星の画像を世界で初めて撮影することに成功した。

伝統的なドイツの焼き菓子「プレッツェル」を彷彿とさせるこの画像は、独マックス・プランク研究所のミリアム・ケプラー氏が率いる天文チームが、チリの欧州南天天文台にある直径8.2メートルの超大型望遠鏡VLTと惑星探知機「SPHERE」※ を使って撮影したもの。

画像中央で黒い円状のマスクをかけられた天体は、ケンタウルス座に位置する「PDS70」と呼ばれる若い矮星(わいせい)で、周辺をプレッツェルそっくりなガスと塵(ちり)が取り囲む。このPDS70の右側でひときわ明るい光を放っているのが、生まれた直後の赤ちゃん星で、「PDS70b」と名づけられた。

PDS70が黒いマスクをかけているのは、中心天体から放たれる明るい光を遮って、近くにある微弱な光を探しやすくするために望遠鏡に設置されたコロナグラフと呼ばれる観測装置だ。

③ 惑星探知機「SPHERE」※ (wikipedia)

(惑星探知機「SPHERE」)

(ケープカナベラル空軍基地から打ち上げられる、TESSを搭載したファルコン9ロケット)

★★ トランジット系外惑星探索衛星

トランジット系外惑星探索衛星[2](英語: Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS)は、トランジット法を用いて太陽系外惑星を探索するために設計された、アメリカ航空宇宙局のエクスプローラー計画で計画される宇宙望遠鏡である。

マサチューセッツ工科大学がGoogleの基金を受けて設計し[3]、2011年2月に42者から提出された提案から、同年9月に絞られた11提案の中に残った[4]。2013年4月5日、TESSとNeutron star Interior Composition ExploreR (NICER) が2017年の打上げに選ばれたことが発表された[5][6]。打ち上げは2018年4月18日に行われた[1]。

④ ミッションの概要[編集]

打上げ後、TESSは、近くて明るい恒星の周りにある太陽系外惑星を探索して2年間の掃天観測を行う[5]。TESSは、合計67メガピクセル4つの広角望遠鏡とCCDイメージセンサ検出器を備える。フィールド毎に最大1万個に上るターゲットの恒星のデータは、分析のために2週間毎に地球に送信される。2時間の露出時間を取ったフルフレームの画像も同様に地上に送信され、ガンマ線バーストのような予期せぬ過渡現象の探索に用いられる。

⑤ 軌道[編集]

北天と南天の両方の画像を得るために、TESSは、これまで使われたことがなかったP/2と呼ばれる月共鳴軌道を利用する。この非常に軌道離心率の大きい軌道は、月によって安定化され、非常に安定度が高い。TESSの損傷を低減するために、軌道の大部分はヴァン・アレン帯の外側である。13.7日毎に軌道の近地点に来る度に、TESSは約3時間に渡り、それまで蓄えたデータを地球に向けてダウンリンクする[7]。

⑥ 目的[編集]

サーベイは、視等級が12より明るいG型主系列星及びK型主系列星を対象とする[8]。1,000個の近い赤色矮星を含む約50万個の恒星が探索の対象となる。

TESSは、地球程度よりも大きく、公転周期が2ヵ月以内の、1000個から1万個の太陽系外惑星候補を発見することが期待されている。

これらの候補は、後に自動惑星検出望遠鏡、高精度視線速度系外惑星探査装置、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡等によってさらに調査が行われる。マサチューセッツ工科大学 の開発チームは、最初の有人恒星間航行は、TESSによって発見された惑星になるだろうという楽観的な見解を示している[9]。

※ さすがアメリカ、スケールのどでかいプロジェクトを実行しています。

それに、「マサチューセッツ工科大学がGoogleの基金を受けて設計し…」

とのこと。Google帝国と言われる由縁です。

少子高齢化と財政破綻で"日の沈みゆく国"とは、残念ながらパワーとエネルギー

が違います。世界第三位の経済大国が何時まで維持できるか、を研究・分析

している各種の研究機関の情報を憂鬱ですが収集してみます。

でも、日本人の底力を信じたいです。