★このブログでは、リンクを貼る作業をしてもなぜか有効にならなくて💦すみません💦

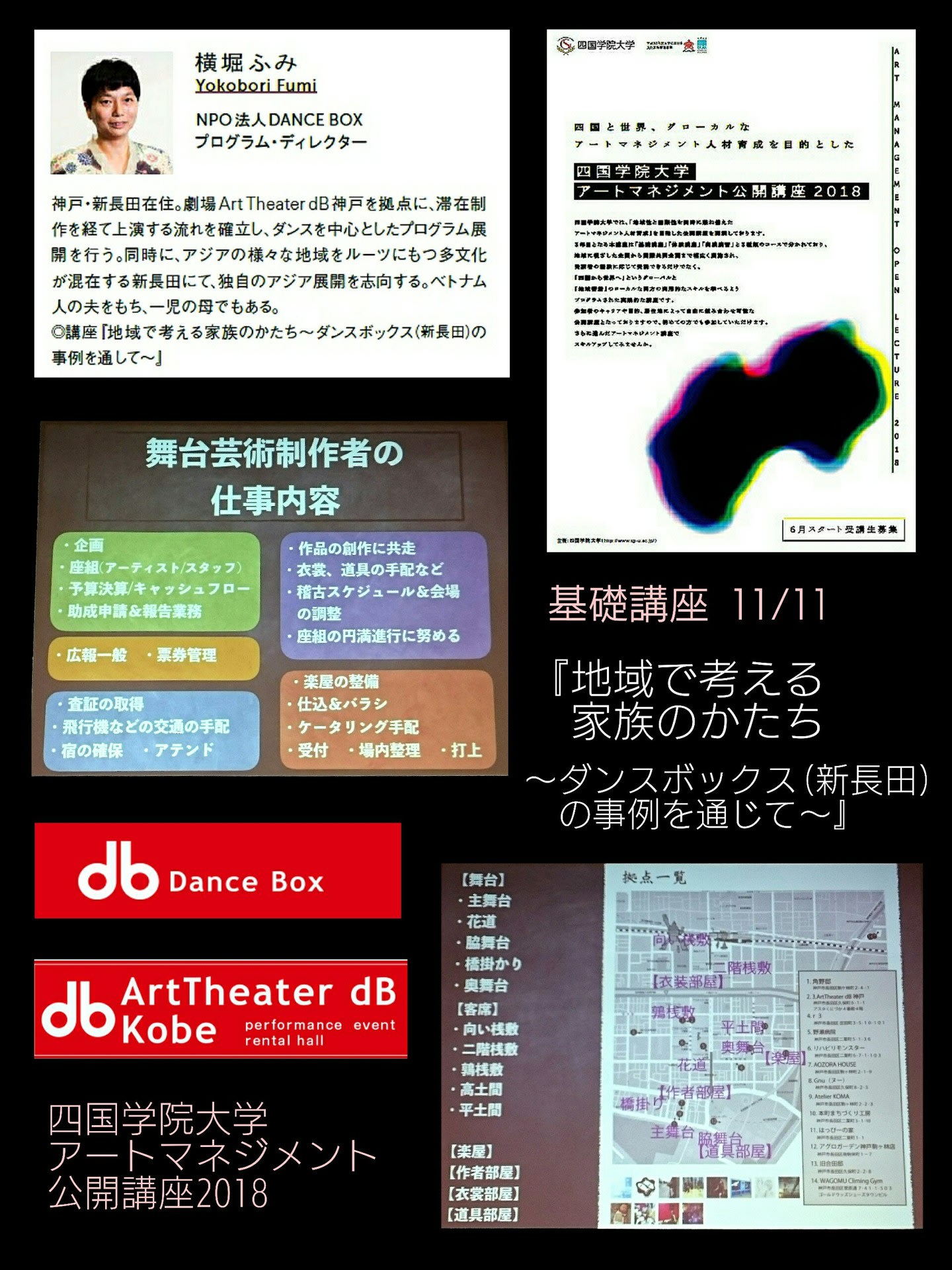

四国学院大学

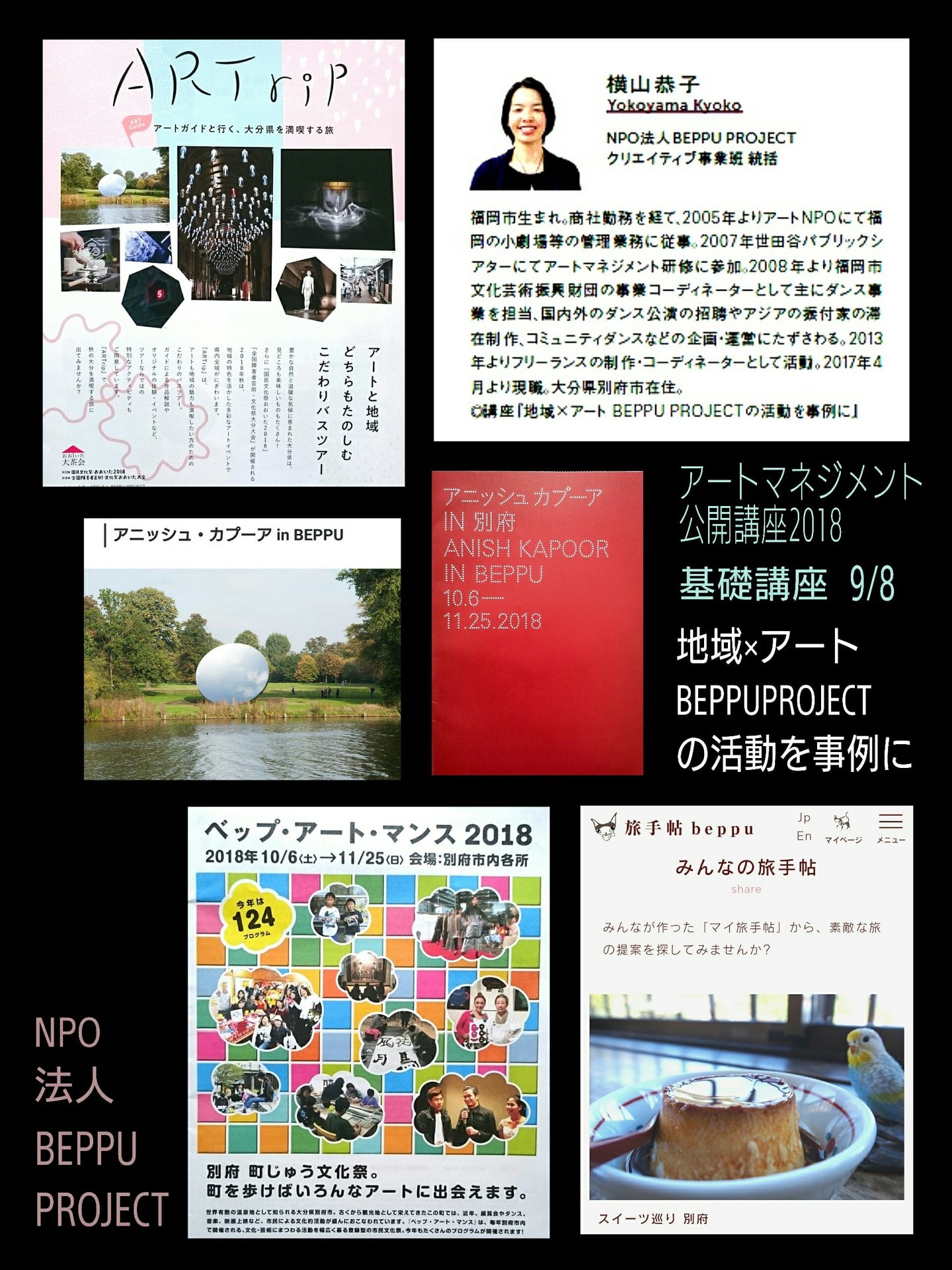

アートマネジメント公開講座2018

9/8 基礎講座

『地域×アート

BEPPU PROJECTの活動を事例に』

横山恭子(NPO法人BEPPU PROJECTクリエイティブ事業班 統括)

プロフィール等↓(ノトススタジオHP)

http://www.notos-studio.com/contents/event/event/3333.html

大分県別府市を活動拠点とするアートNPO

BEPPU PROJECT ( 2005年発足 )

http://www.beppuproject.com/

アートを活用した魅力ある地域づくりの紹介。

フェスティバルの開催、

地域性を活かした企画の立案、

人材育成、地域情報の発信や商品開発など。

さまざまな事業を通じて広く伝えている

アートが持つ可能性について。

………………………………

★データを揃える

地域の問題をとらえるために。

虫の目、鳥の目が大切。

虫は個人的な視点。

鳥は、市、県、日本、世界から見てどうなのか。

その部分についてのデータを揃えることは、

説得材料になる。

行政や地域やアートに馴染みのない方たちなど

幅広い人々を説得する場合に必要。

そんなデータのひとつ。

昔、温泉地として栄えていた別府は

男性の団体客( 慰安旅行 )などが多かった。

それらが減ってきた今、ターゲットのシフト。

どうもてなすか、考える必要がある。

(シニアから→若年層、女性、個人客)

★アートをキーワードにした活動の紹介。

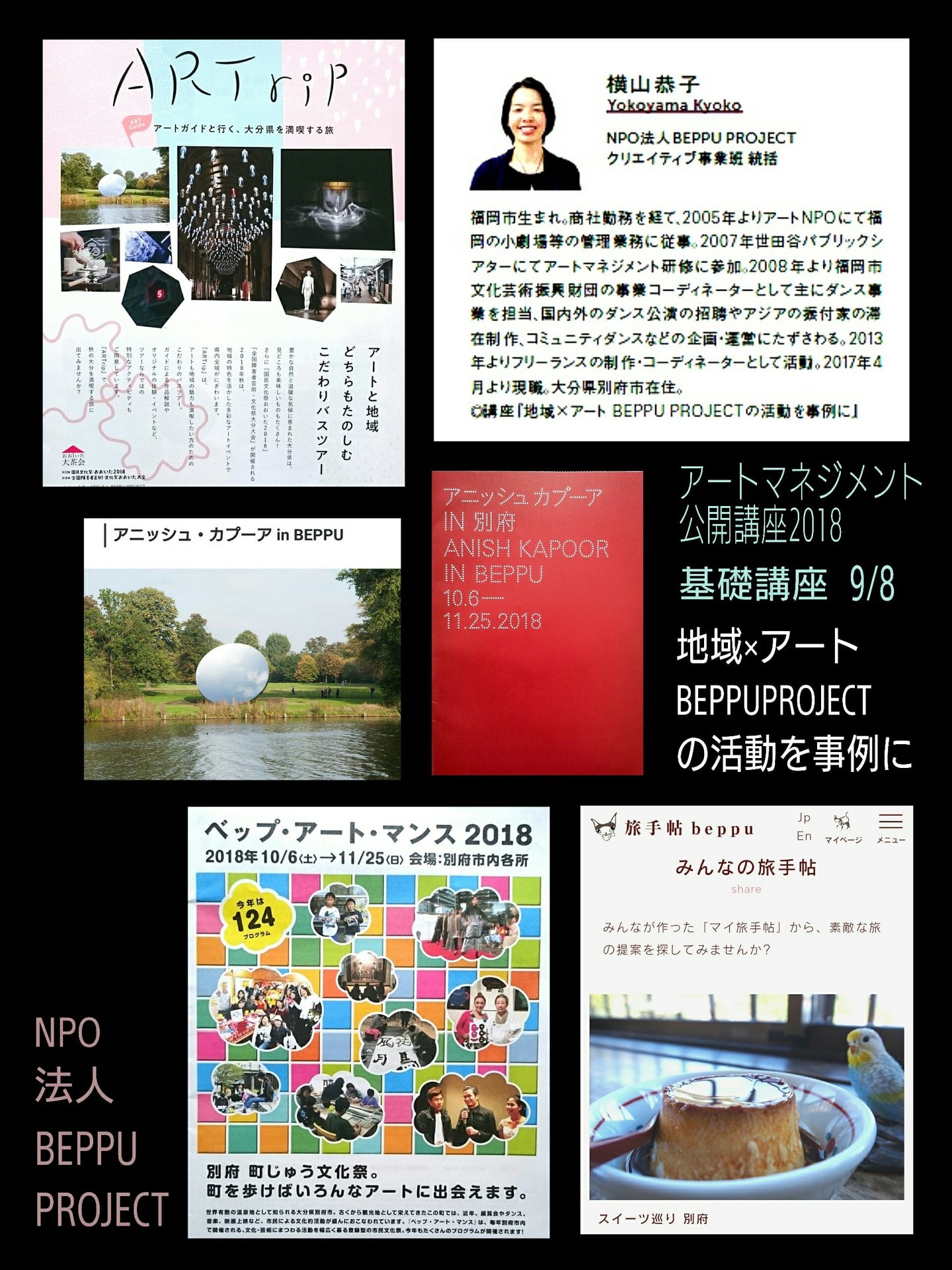

・混浴温泉世界( 2009・2012・2015)

*グループ展、市内各所に点在、

2015年 ツアー型に (数は減るが滞留時間増)

・in BEPPU ( 2016~ 毎年)

*美術手帖 HP

https://bijutsutecho.com/search/word/magazine?q=in%20BEPPU

★ビジョンシートを使って

どう共有し、どう評価するか

何を目的にしているかを明確するようにしている。

(評価項目 90項目)

[場 ] 創造的事業でイメージ向上=魅力の発信

↓

[人] 創造的人材を受け入れる政策=人材の誘致

↓

[産] 創造的人材による化学反応=産業の創出

20世紀の都市モデルは逆だった。

産→人→場

その土地の 魅力を発信!

★まとめ

・アートは自由なものの見方や考え方を促し

「気づき」を与える触媒である

・アートは地域の課題を「解決」しない。

問題「提起」を行う

・アートや創造力は、都市や地域の暮らし、

経済活動において「質」を高めたり

「新たな価値」を生み出していく要素となる

〔経済〕アーティストの創造活動

常に新しい価値観への挑戦

現在のサービスには感性価値が必須

〔福祉〕多様な価値が同時に共存し

その違いを認め尊重する心を育むことが

社会や人生を豊かにしていく

〔地域〕多角的な考え方に気づくことで

地域環境や社会について見直したり

新たな発見につながる

目の前の風景、物事、システム…を

別の視点で見ると、全く違う可能性があるのではないか

………………

今回の講座では

アートの可能性について考えさせられた。

多様なものの見方によって、

そこに住む人たちがよりよく

暮らせるのではないかと思った。

それが、その土地の活性化にも繋がっていく。

自分たちの地域ならどうなのか、

出来ることは何なのか。

まずはその土地の問題を知ること。

そのために実際の場で話を聞かねば。

しかしそれは簡単なことではない。

すべてを把握できないかもしれないが、

仮説を立ててやってみること。

それを振り返り、改善点を見つけられれば

次に繋がるものになる。

試行錯誤中の受講生にとっては

ひとつの手がかりとなるお話だった。

…………………………

■アートNPO BEPPU PROJECT (HP)

http://www.beppuproject.com/

いただいた資料の他に

パンフレットやチラシ

この秋、別府で行われるイベント情報

HPにもあった。楽しそう!

↓ ↓ ↓

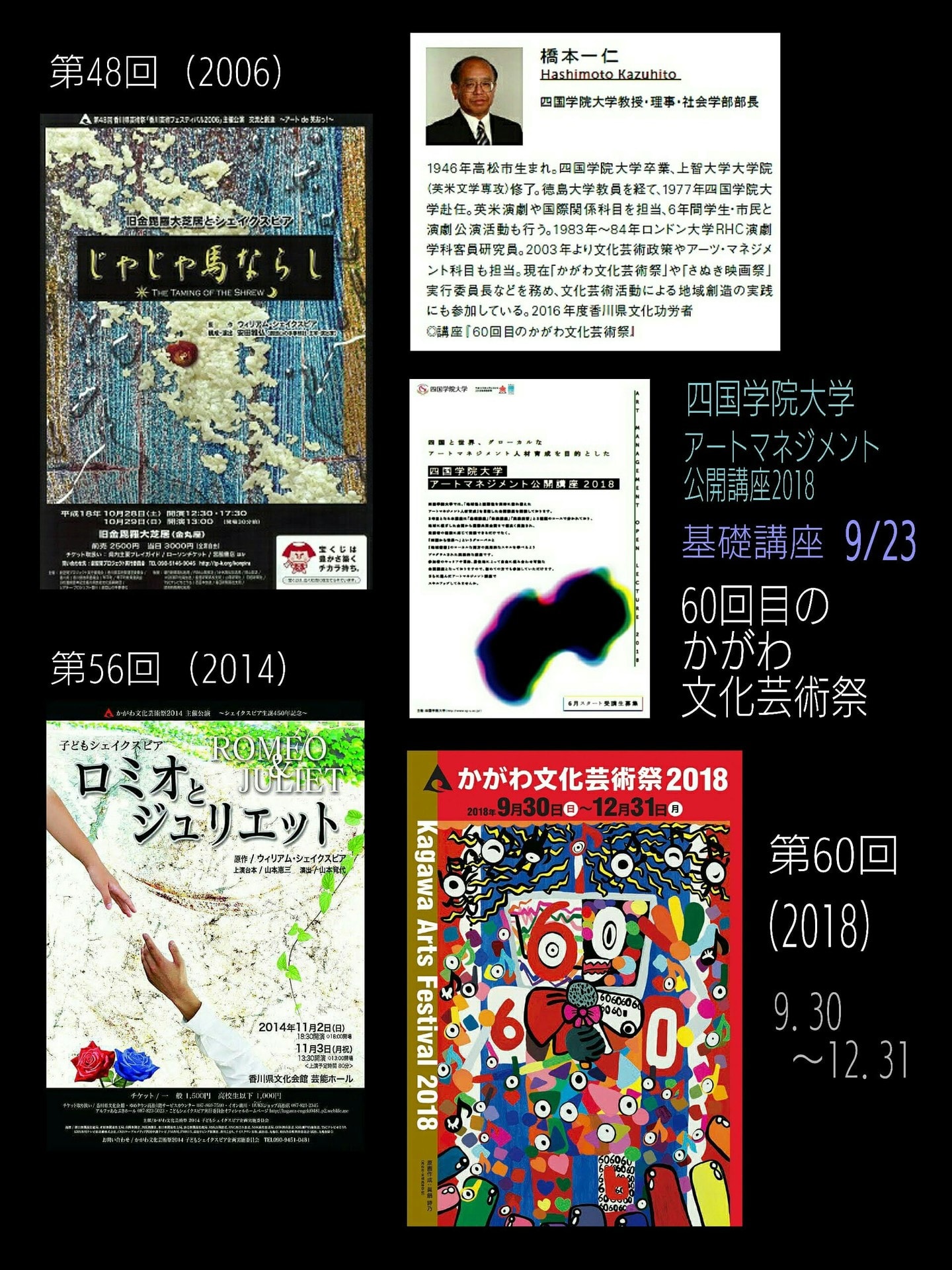

●ARTrip

http://artrip-oita.com/sp/

アートガイドと行く、大分県を満喫する旅

10月中旬~11月下旬

バスツアー 各コースあり

●アニッシュカープア IN別府

http://inbeppu.com/sp/

10/6~11/25 別府公園

●ベップ・アート・マンス2018

http://www.beppuartmonth.com/

登録型の 市民文化祭

10/6~11/25 別府市内各所

●旅立手帖 beppu

https://beppu.asia/

別府の町の情報

温泉、グルメ、買い物、観光など

↑岡本屋の

『地獄蒸しプリン』『地獄蒸したまごサンド』

この夏、たまたま行ってた、

別府で食べてた!

うまかったよ~~~!!

個人的には

この夏家族で行く前に

知りたかったことがたくさんでした(笑)。

次の機会に活かします!