12/17(火)

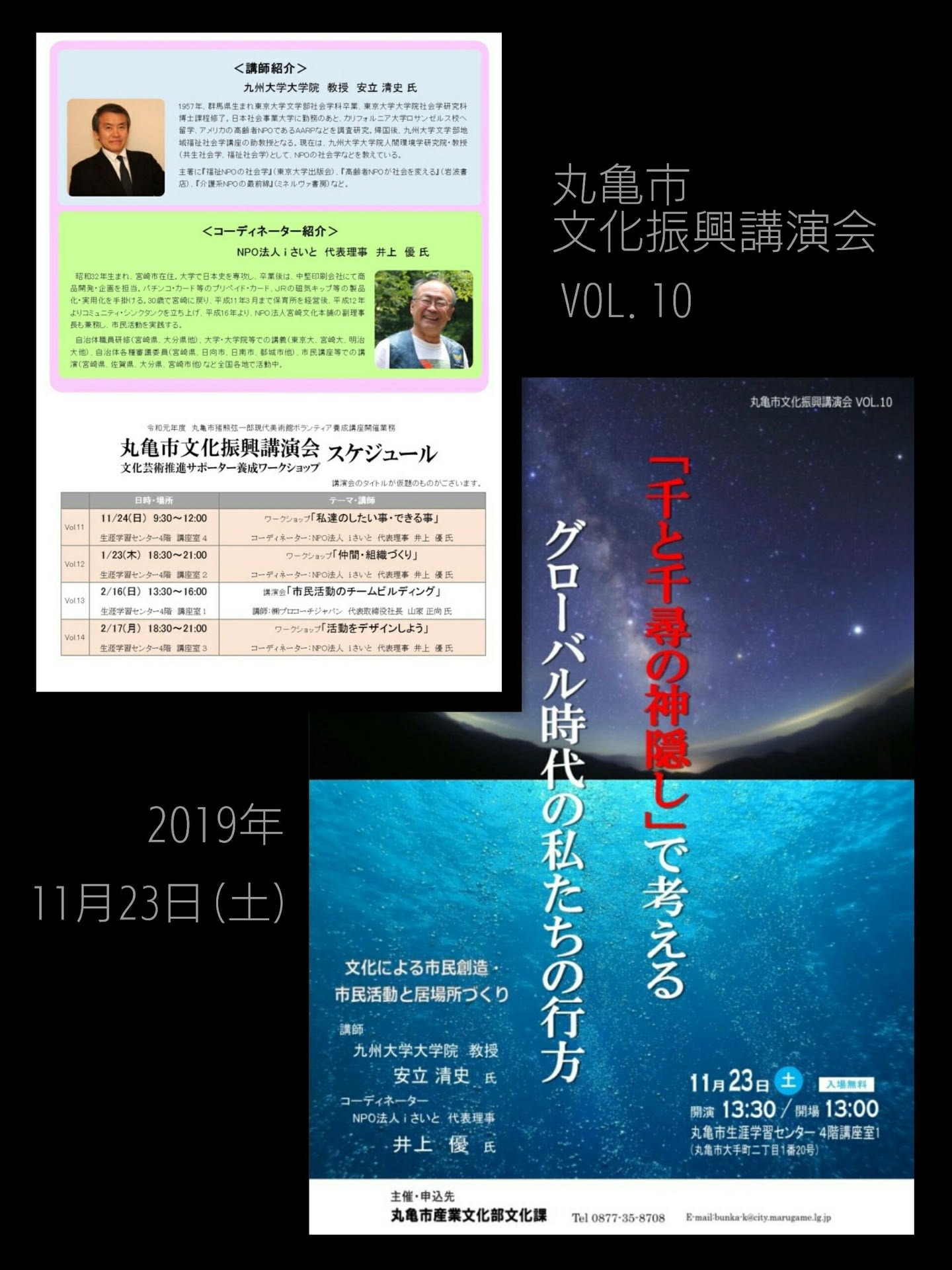

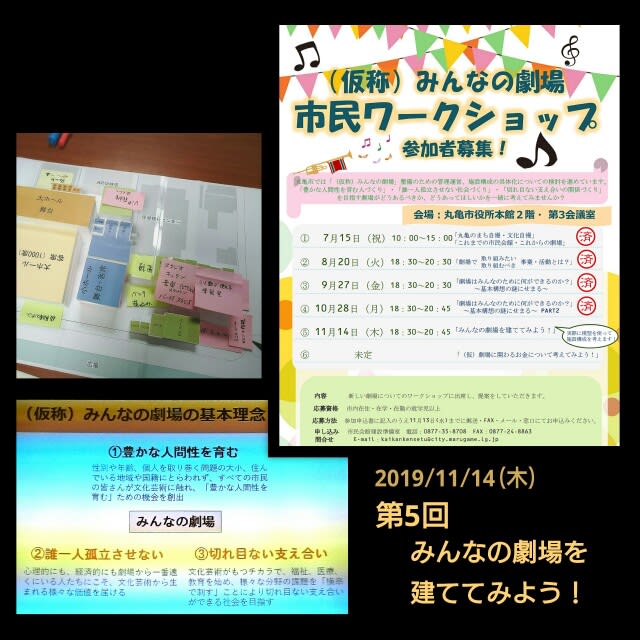

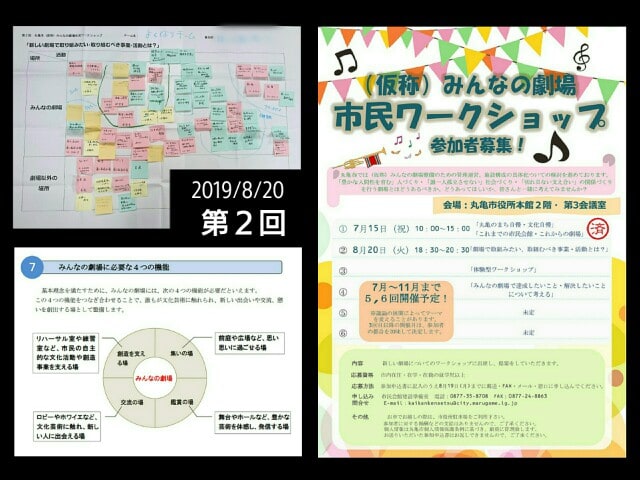

(仮称)みんなの劇場市民ワークショップ

第6回

「劇場に関わるお金について考えてみよう」

7月から始まった市民ワークショップ、

最終の第6回目でした。

……………………………

3グループに分かれて

各5~6人でのグループワーク。

劇場は、何にお金かかるのか?

まずは建築。

前回、模型で配置を考えた

各チームの概算の平均額。

そして管理運営費。

それを

市の人口で割った一人当たり額。

年間で結構な額で……

★ワーク①

自分にとって高いか安いか、

その理由

個人で書いて、それをもとに

グループ内で話し合い。

生活環境や所得など違うので

答えは出ないのだけど。

どちらにしても、

それに見合う中身であること、

どういう使い方するかで価値も変わる、

という意見になった。

★ワーク②

どんな人が(自分も含めて)

どんな風になるために

このお金を使ってほしいか考えてみる

付箋に書き出し、

グループで1枚の大きな紙に貼り

内容ごとに整理する。

その後、グループごとに発表。

グループ内で3つに分かれ

別グループメンバーと組み、

それぞれのまとめを順に見て回る。

自分のところを説明したり、

別のところの話を聞いたり。

同じような内容があったり

違う特徴があったり、

ざっくばらんに話し合えた。

……………………

せっかくイチから建てる劇場。

高い額だし、

作った後もお金がかかる。

それならば、

一部の人だけでなく

すべての人が関われるような

場であってほしい。

なぜその人が それを求めるのか。

なぜ必要とするのか。

そこを考えていかなければと思った。

もの、お金、だけじゃなく

人、心、思想 を大事に。

誰が、どこに、どうしたいのか。

みんなの町をつくっていく、

という言葉が印象に残った。

………………

“ つくる ” ことについて考えた。

誰かの決めたものに従って

形にはまっていくのではなく、

自分たちの求めるものを

形にしていくこと。

きっとその方が難しい。

時間もかかるし

効率も悪いかもしれない。

けれど、決められた形に

はまりきれない人にとっては

かけがえのない場所になる。

それでなくても厳しい社会。

なかなか変えられないことも多い。

ただ、

一般的な社会とは全く違う価値観が

存在できる場所があれば、と思う。

先日、とある場で

ある子が話していたことを思い出した。

学校などで、

決められたことをやるのが苦しいと。

本当に実感のこもった言葉だった。

さらりと言葉だけ聞けば

何を甘えたことを…と

思ったかもしれない。

みな我慢して頑張っているのだと。

でも、

我慢して苦しむこと自体に

意味があるとは思えない。

自分のやりたい気持ちがあって

はじめて頑張れるというもの。

かのイチローは引退会見で

子どもたちには夢中になれるものを

見つけて欲しいと言っていた。

好きなことなら、

立ちはだかる壁に立ち向かえるのだと。

また、我慢が苦手とも言っていた。

少し頑張れば実現可能な目標を立て

それができれば達成感を得られる。

小さなことの積み重ねが大事

…という話も聞いたような気がする。

ただ苦しさを我慢することで

何かできるわけではないのだ。

そこに楽しさや達成感、

満足感などがなければな、と。

あの子の言葉も、もっともだ。

我が子も似たようなことを言っていた。

でも ズバリ人前では言えないのだ。

みな、我慢して頑張っているから。

できない自分を

否定されるのが怖いから。

好き放題がいいとは思わないけど、

せめて好きなようにできる場所が

どこかにあってもいいのではないか。

そんなふうに

身近に切実に思うことがあった。

そのひとつとして、劇場が

できることがあるのではないかと。

やりたいこと、意欲が持てること、

それはきっと人それぞれ。

万人が皆同じなわけがない。

それぞれに合うものを

見つけたり、やったりするためには

大勢で画一的に進めるやり方は

どう考えても無理がある。

ならばどういうやり方が……

また元に戻ってくるのだけど。

きっと

目先の盛り上がりだけでなく

何を大切にするか…という

考え方が元になる。

そこがしっかりしないと

求めているものにはならないのかも。

考え出すと

なかなか答えが出ないけど

どこかワクワクする気持ちもある。

やりたいことをできる余地があると

感じられるからだろう。

どうせ変わらない、という諦めじゃなく

変えられるかもしれないという気持ちで。

少し、また少し、出来ることから!

これまで グループ等で

一緒に考えたり意見を出し合ったりした

皆さま、お世話になりました!

またこれからもよろしくお願いします。

…………………………………

■丸亀市HP

(仮称)みんなの劇場市民ワークショップについて

▼第6回市民ワークショップ参加者募集

前回のまとめ、応募用紙、チラシ

▼第1回からの概要

みんなの劇場通信!(市民ワークショップ各回まとめ)

▼第1回からの概要

みんなの劇場通信!(市民ワークショップ各回まとめ)