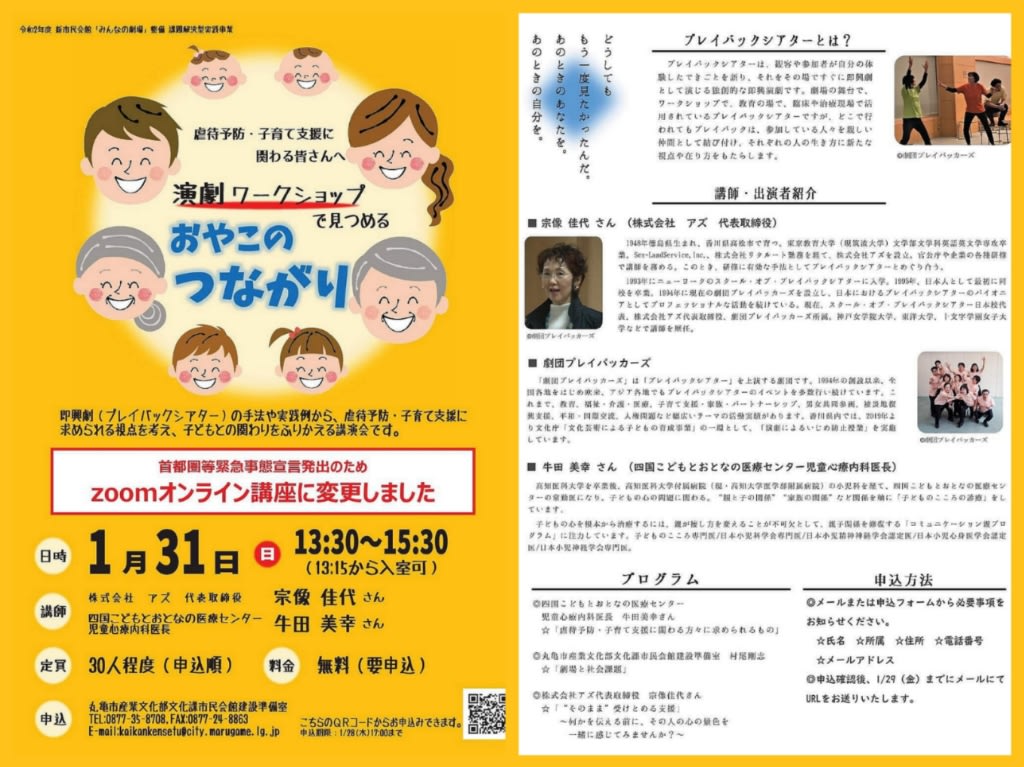

1/31(日)「演劇ワークショップで見つめる おやこのつながり」

オンライン講座

◇四国こどもとおとなの医療センター

児童心療内科医長 牛田美幸さん

「虐待予防・子育て支援に関わる方々に求められるもの」

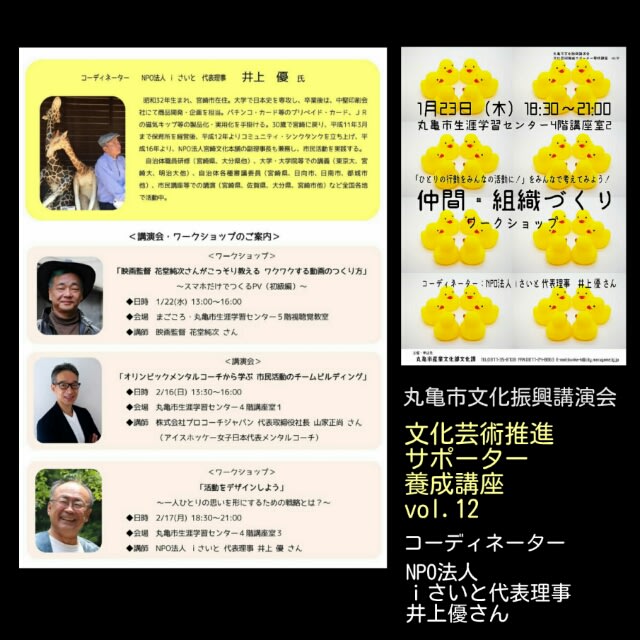

◇丸亀市産業文化部文化課市民会館建設準備室長 村尾剛志さん「劇場と社会課題」

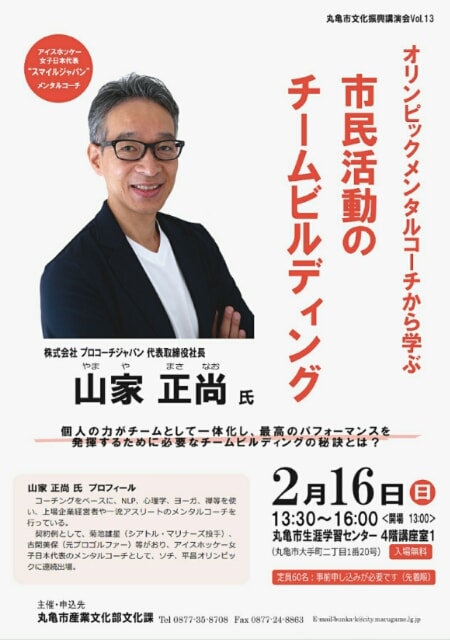

◇株式会社アズ代表取締役 宗像佳代さん(劇団プレイバッカーズ)

「”そのまま”受け止める支援?何かを伝える前に、その人の心の景色を一緒に感じてみませんか??」

▼ブレイクアウトルームに分かれて簡単なグループワーク

……………………

初めましての方がほとんどでした!

30名くらいの参加者の皆さんと共に

お話を聞いたり、グループワークをしました。

………

牛田さんからは虐待に関わるお話が。

その人の目に見える

事実だけではなく、その背景にも

目を向けることが大切だと思った。

気持ち、心の景色、置かれた状況。

それを想像する。

それと同時に自分の気持ちを感じる。

普段無意識でやっていることに

意識してみたい。

……………

文化課 村尾さんより

劇場と社会課題について

新しく作る劇場。

なかなか足を運べない状況の人にも

届けられるように。

体験、共感、繋がり…

心の動きや変化が

新たな力を生み出していけそう

だと思った。

………………

アズ代表の宗像さんより

劇団プレイバッカーズのお話。

プレイバックシアターとは

どういうものか。

観客や参加者が

自分の体験した出来事を語り、

それをその場ですぐに

即興劇として演じるもの。

劇場以外にも色々な場所で。

社会から孤立している人

招き入れることも。

なかなかすっと話せるものではない。場が無いと言えない。

ここなら言える、という場に。

プレイバックシアターを通して

新しい視点を見つけたい。

……………

プレイバッカーズ代表の

小森さんより

子どもに関わる4つの短いお話。

主に親子のやり取り。

↓

↓

ある人が話したことを

“ 物語として語り直す ”

実際にどのようにするか、

今回参加者のお一人の話を

小森さんがきいて “ 語り直す ”

例を見せてもらう。

▼3人ひと組でグループワーク

3人のブレークアウトルームへ移動

A.自分の話をする人 (1〜2分くらい)

B.それを聞いて語りなおす人

C.観客として聞く人

※Bは

そのまま受け止める、メモ取らない

その人の気持ちに集中する

(ここが言いたい…ということ)

※AはBに語り直ししてもらった後に感想

A、B、C 交代して

………………

感情と心の問題解決

いくら良い方法を教えられても

心の問題が解決していないと

自分には無理だな…

と思ってしまう。

語る、語り直すことで

その人のストーリーが

記憶に残りやすくなる。

3つの話に繋がるものが生まれる。

プレイバックシアターは

色々な気づき、体験の場。

そのまま受け止める支援が必要。

………………

終了後も、

色々な質問とそれに答えるお話が。

語り直す、コツは…

勝手に解釈しない。

自分の解釈が入らないように。

受け止めどころは何か?

受け止めて欲しがっているところ。

キーワードとして。

キャッチする力が大事。

繋がりにどう気付くか?

一歩踏み出せない人にも

届くように。

劇場に工夫。

ネット環境にない人も

オンラインできるような

場所の提供。

継続できる仕組みを作る。

その時々でフィットするように

形を変えつつ継続できたら。

…………………

アンケートフォームがあり、

そちらにも感想を送りました。

■ワークショップに参加して学んだことや気づいたことなど

• 事実だけにとらわれず、その背景にも目を向けたい

• 相手の状況や気持ちなどを想像したい

• 自分の気持ちにも気付く

• 心の問題解決が大切

• そのまま受け止めるようにしたい

• 自分の解釈や意見を出すというより相手の受け止めて欲しいと思うことは何か?ということに集中する

• なかなか踏み出せない人や

声を出し辛い人の声を聞きたい

• まとまった言葉でなくても

少しずつ出てくる言葉を

ひとつひとつ丁寧に受け止めたい

• 続けやすい仕組みを考えたい

• その時その状況に応じて柔軟に

変わっていくことも大切

• 分かってもらいたい気持ち、

それは自分も相手も同じだと思うと

少し肩の力が抜けそう。

■前問で回答したことを、今後どのようなことに生かしていきたいか

例えば子どもの活動、

ワークショップ等で。

困った言動、消極的な姿、など

進めたい道筋から外れた子がいる時

ついついマイナスな目線で見てしまいがち。けれどそこにどんな気持ちがあるのか想像したり、受け止めるために何が出来るのか…ということを考えたい。

家庭内や私生活などでも

生かせるかもしれない。

誰かが誰かを非難する時。

強い口調で相手を非難する人が

いたとして。そういう人を悪く思ってしまう。けれど口に出して言うことは受け止める機会のひとつかもしれない。納得できるできないは別としてそうなのね…と受け止めることはできる。

気持ちを吐き出しそれが伝わるだけでも少し軽くなることはありそう。

考えや感覚は違っても、そういう部分は相手も自分も同じだと思えば

敵対するような気持ちを和らげられそう。

■今回のワークショップや今後の事業に関して、意見・要望など自由に

プレイバックシアターのことに触れるのは初めてでした。参加する部分など、うまくできるかなという不安も少しありましたが、実際やって良かったです。思ったことをただ話すだけでもいいと思うと、気が楽になりました。難しいかもという思い込みのハードルを無くして、色々な人が話したり聞いたりする機会を持ち、それが続いていけるようになれば、と思います。

講師の皆さん

参加者の皆さん

主催 文化課の皆さん

お世話になりました!

一緒にグループワークした

お二人にも感謝!

初対面だけど(笑)

心がほぐれました〜〜