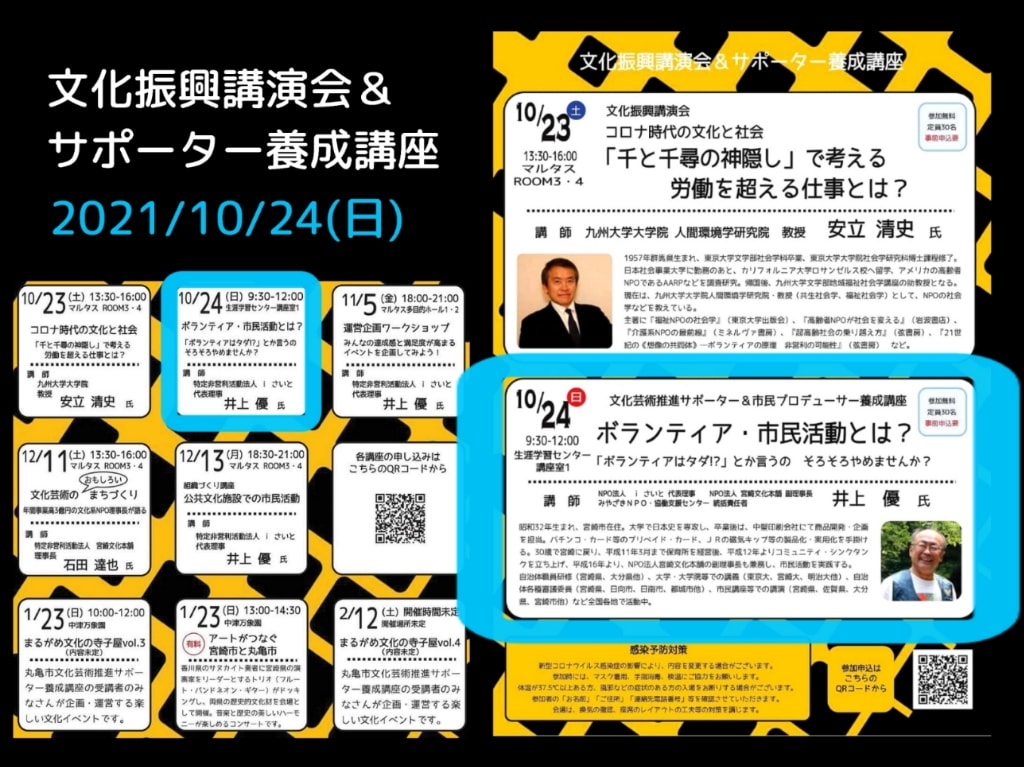

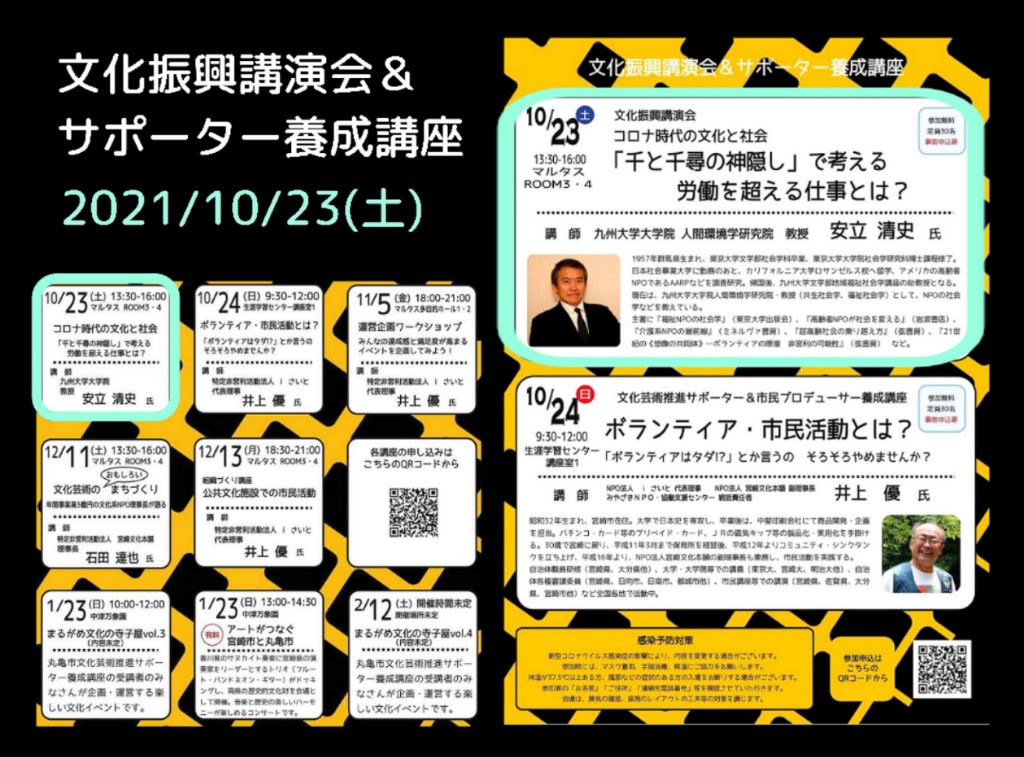

文化振興講演会&

サポーター養成講座

第4回

「文化芸術のオモシロイまちづくり」

講師:石田達也 氏

(特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 理事長)

日程:12/11(土) 13:30〜16:00

場所:マルタス(丸亀市市民交流活動センター)

………………………………

宮崎文化本舗の副理事長 井上さんは

ここ数年、丸亀の講座やイベントに

たくさん関わって下さった方です。

今回、その宮崎文化本舗の

理事長 石田さんが講師。

井上さんも同席されて

お二人のセッションもあり、

興味深い内容でした!

*********

最初の方の…

正義の敵は?悪じゃない。

もうひとつの〔正義〕だ

…という話。

そうだなと思った。

物事には色々な側面がある。

社会の課題は複雑。

課題は見る者の立場によって異なる。

身近なことでも

そう感じることは多い。

身近なところから

興味深く進んでいった。

………………………

〔宮崎文化本舗〕の主な事業について

自主事業

事務局代行業務

委託事業

幅広く手がけている事業を

どのように進めているのか

お話を聞けた。

色々な業務をしていると

幅広いネットワークができる。

その中で

色々な視点を持つことができ、

それが他のことにも

活かされているようだ。

…………

コロナ禍、

今まで当たり前だったことが

当たり前ではなくなる契機となった。

そこでの決断。

宮崎キネマ館のリニューアルの話。

今のままではなく

新しいことを考えた結果。

ソーシャルビジネス、

社会課題の解決を目指して行うビジネス。

事業を通じて

地域や社会をデザインすること。

人、建造物、歴史や文化など

今あるもの資源をプロデュースし

デザインする人材が不可欠

とのこと。

場 × 人材 × 仕組み

どれが抜けても難しそう。

人材ということでは、

これから更に人口減少が予想される。

そんな中、何ができるかを考えた時、

色々挙げられていたが、

大事だなと思ったのは…

既存の価値観を変える

ということ。

なかなか難しいことではあるが

可能性は高いのではないかと

思った。

********

そして…2部は

フォト・オブザベーション

事前に写真を撮って送ったものを元に

想像、妄想したり文字にしてみましょう

というもの。

写真の内容は…

街の中で見かけたり、

日常の生活で、あれ?っと感じる

モノや場所など。

事前に

文化芸術推進サポーターに

写真の募集があって、

何枚か送っていたものが

取り上げられていた。

街中で、

気になったり面白いなと思ったり、

なぜ?と不思議に思った場所。

地元ならではの食べ物、

昔を感じる場所、

地元のうちわがモチーフとして

取り入れられた建造物などが

大きく映し出されていった。

(撮影者、写真のタイトル、

撮った理由と共に)

会場に撮影者が居るものについては

その人が、撮った理由など

マイクで発表。

会場からは、

それを知っている人の声があがったり、

不思議に思うことや、新たな気付き、

この人なら知ってるかも!

といった話で盛り上がった。

フォト・オブザベーション、

これは

武蔵野美術大学の教授が

以前ワークショップで行われていた

リサーチ手法とのこと。

写真をもとに、

自分の観察を発表する。

なぜそれが気になったかなど、

自分に問いかけ頭の中を

整理しながら言葉にする。

他の人はそれを見て

共感したり、違う視点をもったり、

伝えて話し合う。

色々な見方を楽しむ。

…というようなもの。

……………………

このようなやり方は、

色々話し合うきっかけ作りになる。

確かにそうだと思った。

ほとんど面識のない人でも

気軽に応えてくれると

心も和む。

いきなり難題を前にして

話し合うより、

こういうもので楽しみながら

話し合うほうが言葉も出やすい。

思いがけない発想も出てきそう。

最後に。

パワーポイント画面に

書かれていたことが

個人的に凄く響いた。

それは

観察する上でのポイント。

(↓色々ある中の一部ですが)

常識にとらわれないこと。

わからないことを受け入れる、

知識に頼らない、

観察対象を愛する、

楽しんで取り組む…ということ。

とにかく

問題点は何か?改善の手立ては?

などなど

現状に向き合う場合、

不安や焦りが出がちだけど

上のようなことでもいいのだ。

その上で

他の色々な視点を知り、

自分の視野を広げればいいのだと思った。

そして、色々な発想の中から

課題解決に向かうものを

見つけられるように。

気持ちが明るくなるような

気付きがあった。