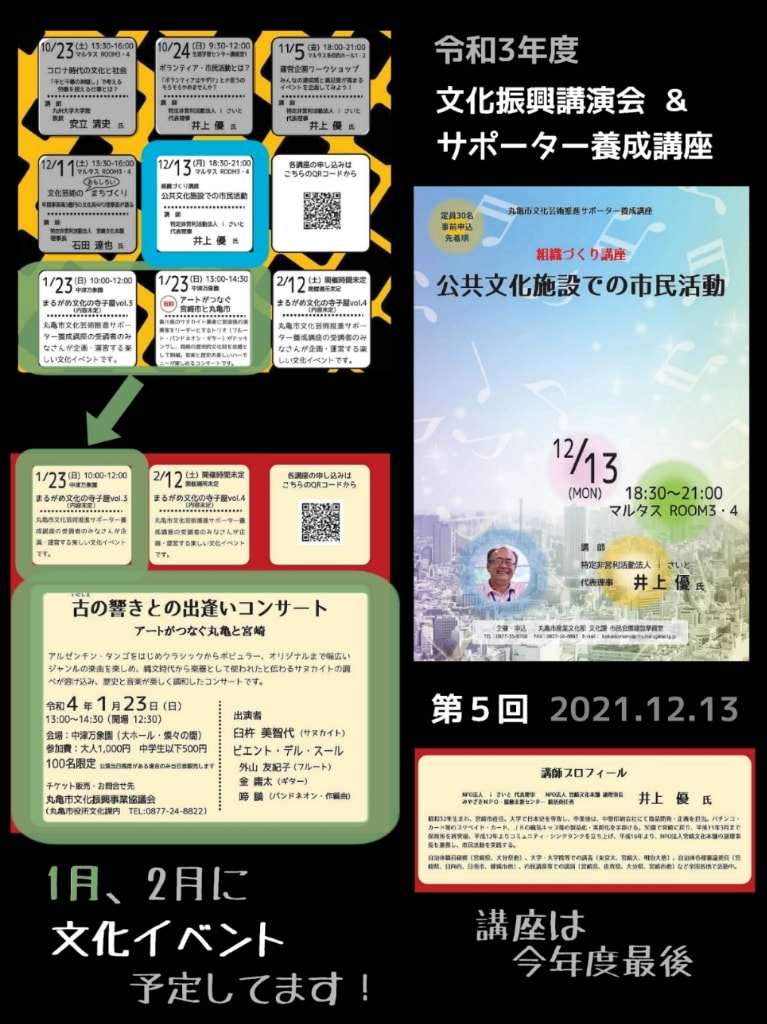

8/21(日) 参加しました!

丸亀市文化芸術推進サポーター

養成講座

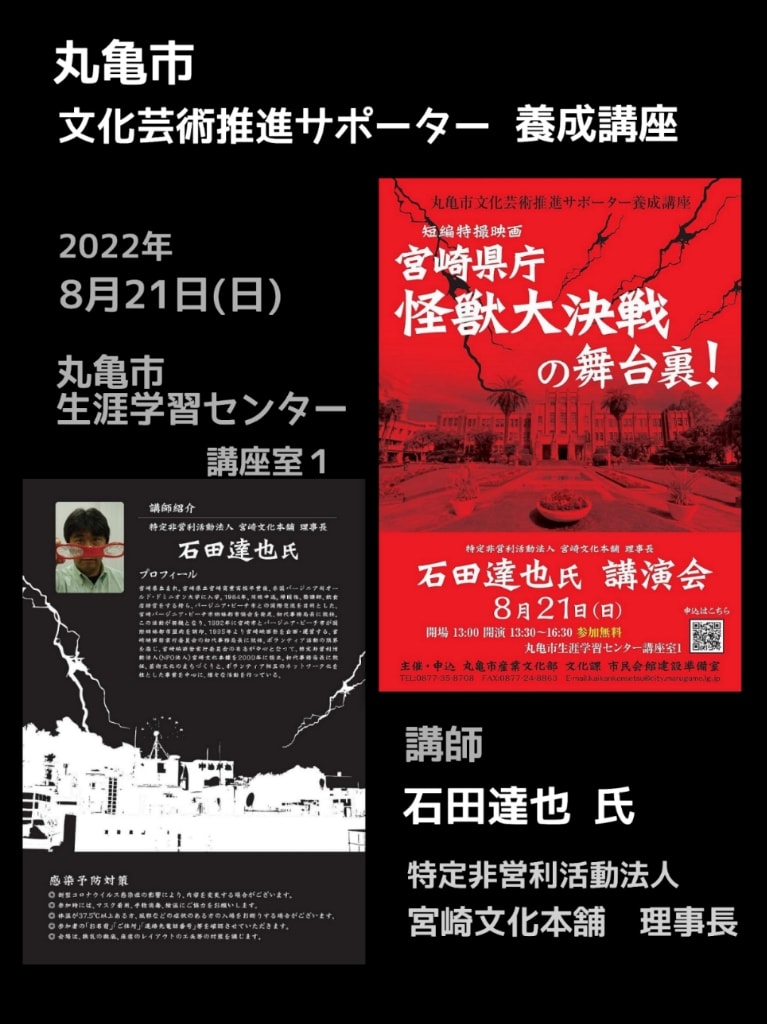

短編映画

「宮崎県庁 怪獣大作戦」の舞台裏!

石田達也氏 講演会

2022 年 8月21日(日)

会場:丸亀市生涯学習センター講座室1

講師:石田 達也 さん

(特定非営利活動法人

宮崎文化本舗 理事長)

………………………

現在

みやざきアートセンターで開催中の

「TSUBURAYA EXHIBITION 2022 宮崎」

円谷プロの展覧会。

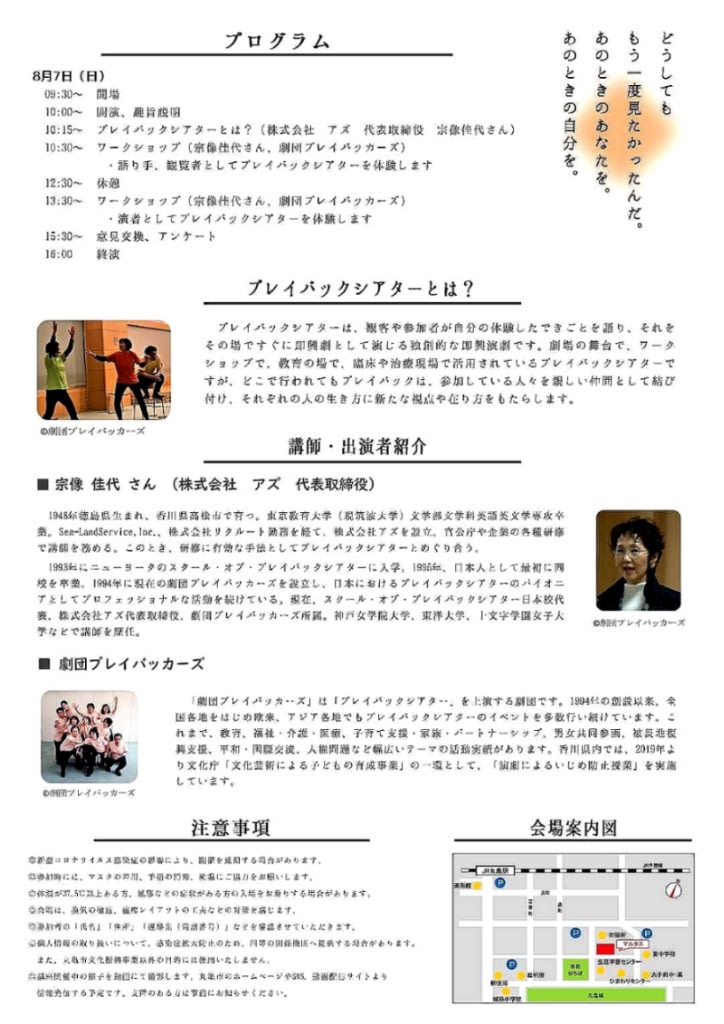

昨年12月に開催された

「親子特撮映画教室」では

特撮美術監督の三池敏夫氏を

講師を迎え

出来上がった短編特撮映画

「宮崎県庁 怪獣大作戦」が

注目されている。

↓

■みやざきアートセンター

You Tubeチャンネル より

「宮崎県庁怪獣大決戦」(3:21)

https://youtu.be/AP3DTcO2SRU

その舞台裏について、

運営に関わる宮崎文化本舗 理事

石井達也さんが語ってくれた。

……………………

〜前半〜

●著作権について

イベント等を行う場合

著作権侵害にならないよう

気をつける必要がある。

みやざきアートセンターは

公共施設でもあり

特に気をつけているとのこと。

色々な例をもとに考えていった。

ワークショップでの

特撮映画作りにおいても

クリアすべきことが多かったとのこと。

……………

●生賴範義(おおらい のりよし)さん

宮崎ゆかりのイラストレーター

油絵風のイラスト

映画スターウォーズ ポスターなど

生賴範義氏の作品展示、画集のため

権利者との交渉 経緯など

………………………

●公共施設の役割として

公共施設であれば

多くの市民が

利用できるようにしたい。

しかし

一人でもいいので、

出会える機会を作ることも大切。

出会える公共施設として

場を提供する。

映画作りもひとつの場だった。

市民が集えて

新しいものが生まれる場所を

目指している。

ネットワークも役立った。

ひとつひとつクリアしていくと

手間はかかるけれど

出来ることが増える。

……………………

〜後半〜

石田さんと

井上さん(宮崎文化本舗 副理事)の対談

●会場からの質問に答える

(紙に書いたもの)

怪獣映画に欠かせない

声や効果音など

どのように許可を得たのかなど。

話を聞くと…

円谷展覧会の開催や

宮崎ゆかりのイラストレーター

生賴範義さんも

円谷プロ関係の絵を描いていた

繋がりもあった。

これまでの実績が

うまく繋げられているように

思えた。

●福島県須賀川市の例

円谷英二 出身地

ウルトラマン

M78星雲 姉妹都市

「須賀川特撮アーカイブセンター(ATAC)」

理事長 庵野秀明監督

設立の経緯

………………

●二つの側面がある

難しいから無理だろう

↓

手順を踏めばできることがある

すぐ出来そう

↓

難しい面もある

…………………

●映画のワークショップについて

どのような募集を?

募集の仕方

近隣の小学校4校に配布

対象は4〜6年生(親子)

定員10組

2〜3日で定員に

物づくりということで

きちんと接するためには

10組(親子)

それくらいが限界と考えた。

作業の中でも

全員が一斉に同じことが出来るわけではない。

例えば10人のうち

2人しか出来ない作業があれば

あとの8人は何ができるか。

そういうことも考え準備して

臨んだとのこと。

……………………

●コーディネーター

色々な満足度を作らなければならない。

災害時のボランティアを例に。

突然来た1200人のボランティアの

仕事を作る。

横で繋げていく人が必要。

長い目で見ると

日頃の関係性が大切

全く違う分野同士をくっつける

そんな存在も必要。

…………………

●出会いの機会を作る

エイブル・アートを提唱

障害者芸術に携わる

播磨靖夫さんの言葉

“ 全く違うものと

全く違うものが出会った時に

アートが生まれる ”

同じもの同士では

予定調和のまま。

変化の早い今、

時代の価値観も変わっていく。

長く続けていくためには

新しい人を入れなければ。

………………

●面白がる

色々あっても

面白がることが大切。

やる人間(企画して行う)人間が

面白がることが前提。

やりたいことを やろう

やれることを やろう

この両方を大切に。

これが最大の秘訣で、

原動力でもあるのではないかと

思った。

……………………

●講座に参加して

活動を進めていく中で、

何かを決めていく時の

指針になる話だった。

差し迫って動くことが多いが

普段からの関係づくりなど

大切だと思った。

すぐに役立たなくても、

その積み重ねが次に

生きてくることもある。

必要な経験と捉えたい。

やりたいこと、

やれること、

自分自身はどうかと

見つめ直す機会にもなった。