喪中につき新年のご挨拶は失礼させていただきます。

歳の初めはJ.S.バッハの曲が相応しく思う、最近毎年歳の初めは、演奏者は違えど管弦楽組曲または「序曲」を聴く事が多い、 オーケストラのための組曲全般。 18世紀前半頃にドイツを中心として盛んに作曲された、管弦楽合奏による組曲。フランス風序曲形式の序曲を筆頭に、舞曲を主体とする小曲が数曲続く構成を持つ。ここではJ.S.バッハの序曲を聴く。

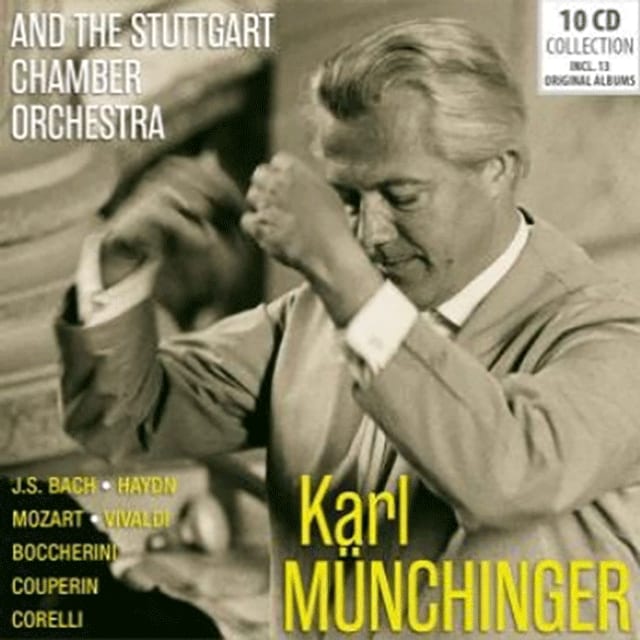

実は演奏は古いが、前々から気になっていたカール・ミュンヒンガー(Karl Münchinger)指揮者。1915年ドイツ、シュトゥットガルト生まれ。90年没。生地の音楽院で学んだ後、ライプツィヒでヘルマン・アーベントロートに指揮を師事。シュトゥットガルトでオルガニストと合唱指揮者として活動を開始。41年ハノーヴァーのニーダーザクセン響の指揮者を務め、45年にシュトゥットガルト室内管を組織し、バロック音楽の普及に努めた。50年前後に録音したヴィヴァルディの『四季』やバッハによってバロック音楽ブームが沸き起こったきっかけを起こしたと言われる各種管弦楽曲・宗教曲などが代表作として挙げられる演奏を聴く。

実際1953年S.ダンコ42歳、ミュンヒンガー38歳の時の演奏収録でモノラルLP時代では比較的初期組だった「祝儀物」検討BWV51「全地」 、神向いて歓呼せよ(5曲トータルタイム18'40)とBWV202「いまぞ去れ、街の影よ(結婚カンタータ)」(曲同25'28)があります。のダンコが歌っているSPの時のカッチーニ「アマリリ」くらいしか知らずカンタータとの不安は物足りないバックが当時バロックで注目を集めていたミュンヒンガー/シュトットガルトコという事でかなり「様」になった演奏と受け止め当時もう押しも押されもしない柔らかな名ソプラノが例のミュンヒンガーの楷書式なタッチと上手くブレンドした名演となりました。と記してある。

未だ知らない事が相当あり興味が尽きない世界でもある。

この録音記録によれば1953年と記してあり、筆者が5歳の頃の作品当然SPレコード全盛時代の70年前の演奏になると思えば、音響状態、楽器等の程度も現在と比べ如何であろうか?その様な情感を考えれば相当良い演奏でもあろう。

因みにシュザンヌ・ダンコ(ソプラノ) (Suzanne Danco, 1911年1月22日 - 2000年8月10日)は、ベルギー出身のソプラノ歌手。。 ブリュッセルの生まれ。ブリュッセル王立音楽院で声楽を学び、1936年にウィーンで開催された声楽コンクールで優勝した。このときに知り合った指揮者のエーリヒ・クライバーに勧められてプラハに留学し、フェルナンド・カルピに声楽を学ぶのである。

Disc1-2

JSバッハ:オーケストラ組曲全集

1962年録音

Disc3 バッハ:

カンタータ第51番『全面よ、神に向かって歓呼せよ』 BWV.51

カンタータ第202番『いまぞ去れ、悲しみの影よ(結婚カンタータ)』 BWV.202

正式名称は「しりぞけ、もの悲しき影(Weichet nur, betrübte Schatten)」なのですが、バッハが親しい知人の結婚式の為に作ったと言われていることから、「結婚カンタータ」と呼ばれています。

全9曲で、1曲ごとにレチタティーヴォと言われる短い曲(語り、状況説明的な役割を持つ)が挟まっています。

第1曲 アリア『しりぞけ、もの悲しき影』

第2曲 レチタティーヴォ『世は装いを新たにし』

第3曲 アリア『フェーブスは駿馬を駆り』

第4曲 レチタティーヴォ『アモールは満足を捜し』

第5曲 アリア『春風吹き渡るとき』

第6曲 レチタティーヴォ『それは幸いなり』

第7曲 アリア『愛の修練もて』

第8曲 レチタティーヴォ『純粋なる愛の結束は』

第9曲 アリア「満足のうちに思い見よ』

楽器構成はソプラノ歌手一人、オーボエ、ヴァイオリン・通奏低音(チェンバロ・チェロ)とシンプルですが、対位法の音楽ですので聴きごたえあります。

カンタータ第202番「いまぞ去れ、街の影よ」 (結婚カンタータ)BWV.202

シュザンヌ・ダンコ(ソプラノ)

シュトゥットガルト室内オーケストラ団カール ・ミュンヒンガー(指揮)

録音時期:1953年9月

録音場所:ジュネーヴ、ヴィクトリア・ホール

録音方式:モノラル(セッション)

Disc4-5

JSバッハ:ブランデンブルグ協奏曲全集

1955年録音

以前から一度は聞きたかったカール ・ミュンヒンガー(指揮) の10枚組のCDを入手、確かに録音状態は古く音質重視で聴くと物足りないかもしれないが、筆者にはテンポも程良く、カール・リヒター指揮と比べ、また違った如何にも人間味ある演奏は流石である。すべての曲で、ゆったりと余裕を感じさせる演奏なので人によっては物足りなさを感じるかもしれません。筆者には結構好きな演奏である。身をゆだねると癒されます。

特に筆者が感じる事は教会音楽と同じようなものを求めるならリヒターが良いと思うが、ミュンヒンガーの演奏は、ちょっと違います。器楽合奏の楽しみ、躍動美、そんな雰囲気をミュンヒンガーの演奏からは感じます。この様な老々と鳴る序曲BWV1068Airは中々お目にかかれないのかも知れない。のんびりとした時間をじっくり味わいたい時には是非お勧めします。

正直これは音質が如何の、録音が良いとか言う事は別にして人間バッハが近付く瞬間でもある事の様でもある。

カンタータについては、今も一部が垣間見られる当時話題のシュザンヌ・ダンコが聴ける楽しさはお勧めかもしれない。

確かにこの様な古い演奏は筆者所有の10吋のIIILZ Monitor Goldユニットと三極管300Bの組み合わせが功を称している、昔の装置でも楽しめる音がある様でもあり、現在の音響機器の維持はいつ迄保たれるのか分かりませんが、こまめなメンテナンスを行い現状維持を続けて見たいと思う次第でもあります。

つい連休は暇に任せ、SPENDOR SP-3/1との違いについて、この様な古い録音ソフトは、確かに聴きくらべれば一般的に視聴は問題はないが、高域のハッとする美しさ、何となく余裕で鳴る低域のナチュラル感の良さはMonitor Goldユニットには敵わない様ではあるが、エッジ交換後の未だエージング不足の為か本領発揮し何のであろうか?それとも石のアンプ、デジタルアンプが相性が良いのであろうか?暫く様子を見るつもりである。

勿論最後に比較的新しい録音で筆者の好きなスペイン、バルセロナ生まれの歌姫ルネサンスやバロック時代の音楽を専門に扱う、ヌリア・リアル(Nuria Rial )の古楽系ソプラノのBW V202を聴き直した。あらてめ最近のテクノロジーを実感する時代、音質も益々リアルに移り変わる様である。今年もよろしくお願いします。ブラボー!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます