ヨーロッパの歴史書を読むとハプスブルグ家の話がよく出てきます。

近親結婚で領土を拡大した一家です。何故それほど重要な一家だったのか私には理解出来ません。理解出来ない私が馬鹿なのですが、理解出来ないので私は「ヨーロッパ文化の闇」と表現したのです。ハプスブルグ家は悪いという意図は毛頭ありません。

多くの日本人はハプスブルグ家のことを知っているのでしょうか?

今日はこの分かり難いハプスブルグ家のことを簡明にご紹介したいと思います。

人類の歴史で武力で広い領地を平定し、王国を作った例は枚挙に暇がありません。戦い抜いて勝利の後、王国をつくるのですから分かりやすい歴史です。その上自分も敗れるリスクがあるのですから文字通り命がけです。善悪は別にして、それは理解し易い明快な歴史です。

しかし結婚と策略を利用して領土を広げ、幾つもの王国を作り、その王達の生殺与奪の権力を手中に収める一家があったのです。ハプスブルグ家です。

本来なら純粋であるべき男女の愛を領土拡大や権力取得に何百年間も利用したのですから、それを私は「ヨーロッパ文化の闇」と感じています。

これは日本人にとって理解しにくい事情です。何か陰惨な雰囲気がまとわりついています。

まず始めの頃、ハプスブルグ家が作ったハプスブルグ城の写真を示します。

1番目の写真は現在のスイス北部に残っているハプスブルク城(ハビヒツブルク城)です。

史料的に遡れる最古のハプスブルク家の祖先が1020年から1030年頃に作ったことが解明されています。創建当時は現在のスイス国内では最大規模の城郭だったと推測されています。

しかしハプスブルク家のルドルフ1世が1230年頃に初の神聖ローマ帝国君主となる時代にはこの城はハプスブルク家の所有を離れていました。

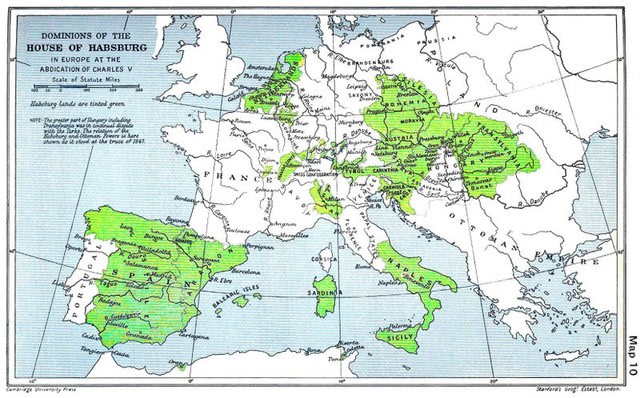

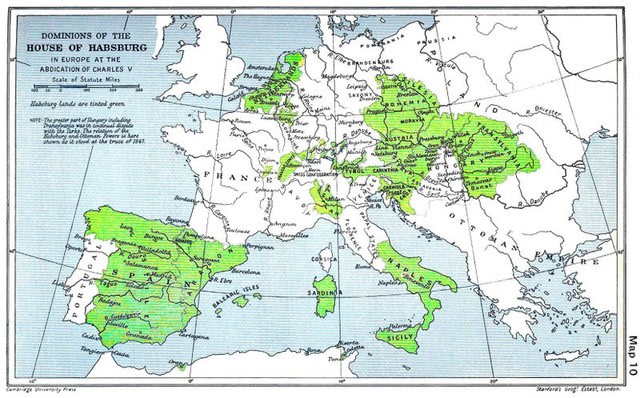

その後ちゃくちゃくと領土を広げたハプスブルク家は1547年頃にはヨーロッパ全域に領土を持つようになったのです。

2番目の写真は1547年時点でのハプスブルク家の領土です。

写真の出典は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%AE%B6 です。

この頃、ハプスブルグ家の領土はオーストリアを中心にした領土とスペインを中心にした領土に別れていました。

そして中世から20世紀初頭まで中部ヨーロッパで強大な勢力を誇り、オーストリア大公国、スペイン王国、ナポリ王国、トスカーナ大公国、ボヘミア王国、ハンガリー王国、オーストリア帝国(後にオーストリア=ハンガリー帝国)などの大公・国王・皇帝の指名権、継承権を握っていたのですから驚きです。

現在もハプスブルグ家はスペイン、ベルギー、ルクセンブルクの君主位継承権を保持しており、それによって将来一族が君主に返り咲く可能性すらあるのです。

そしてこの一家の本拠地はウイーンのシェーンブルン宮殿にありました。下にその写真を示します。

3番目の写真は現在のウイーンにあるシェーンブルン宮殿です。

写真の出典は、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%B3%E5%AE%AE%E6%AE%BF です。

このハプスブルグ家は多くの王国(公国や帝国を含む)の連合として、1526年から1804年まで「ハプスブルグ君主国」を構成していたのです。

その歴史は複雑怪奇で、頭の悪い私には理解出来ません。ご興味のある方は末尾に付けた参考資料をご覧ください。

ハプスブルグ家が何故か暗い印象を与えるのは領土拡大に結婚を利用したことです。そしてその領土が他人へ相続されないように近親結婚を繰り返したことです。それは領土のために個人の自由を踏みにじる行為でした。

「戦争は他家に任せておけ。幸いなオーストリアよ、汝は結婚せよ」の言葉が示すとおり、ハプスブルク家は婚姻によって所領を増やしていったのです。

マリア・テレジアの例はよく知られています。

そのため、叔父と姪やいとこ同士(二重いとこの場合もあった)という血族結婚を数多く重ね、一族外に所領が継承される事態を防ごうとしたのです。

その結果、17世紀頃には誕生した子供の多くが障害を持っていたり、幼くして死亡するという事態が起こったのです。

カール5世以降、下顎前突症の人物が一族に多くなっており、カール5世は不正咬合により食事は丸呑み状態であったことが伝えられています。

特にスペイン・ハプスブルク家ではカルロス2世のような虚弱体質・知的障害を併せ持った王位継承者を誕生させ、スペイン王位をブルボン家に渡すこととなったのです。

そのブルボン家も血族結婚を古くから重ねており、ブルボン家とハプスブルク家の間で頻繁に婚姻が行われるようになると、双方で夭折したり、成人に達しても身体に障害を持った人物が続出したのです。

ハプスブルク家には強固な当主の概念があったため、外戚に家を乗っ取られることも、また一族内で争いが起こることも非常にまれであったと言います。

ハプスブルグ家の事情は何かどろおどろしい雰囲気につつまれています。やはりこれも「ヨーロッパ文化の闇」の一つではないでしょうか。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

===========参考資料=================

ハプスブルク家の詳細は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%AE%B6 をご覧下さい。

ハプスブルク君主国の詳細は、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%90%9B%E4%B8%BB%E5%9B%BD をご覧下さい。

近親結婚で領土を拡大した一家です。何故それほど重要な一家だったのか私には理解出来ません。理解出来ない私が馬鹿なのですが、理解出来ないので私は「ヨーロッパ文化の闇」と表現したのです。ハプスブルグ家は悪いという意図は毛頭ありません。

多くの日本人はハプスブルグ家のことを知っているのでしょうか?

今日はこの分かり難いハプスブルグ家のことを簡明にご紹介したいと思います。

人類の歴史で武力で広い領地を平定し、王国を作った例は枚挙に暇がありません。戦い抜いて勝利の後、王国をつくるのですから分かりやすい歴史です。その上自分も敗れるリスクがあるのですから文字通り命がけです。善悪は別にして、それは理解し易い明快な歴史です。

しかし結婚と策略を利用して領土を広げ、幾つもの王国を作り、その王達の生殺与奪の権力を手中に収める一家があったのです。ハプスブルグ家です。

本来なら純粋であるべき男女の愛を領土拡大や権力取得に何百年間も利用したのですから、それを私は「ヨーロッパ文化の闇」と感じています。

これは日本人にとって理解しにくい事情です。何か陰惨な雰囲気がまとわりついています。

まず始めの頃、ハプスブルグ家が作ったハプスブルグ城の写真を示します。

1番目の写真は現在のスイス北部に残っているハプスブルク城(ハビヒツブルク城)です。

史料的に遡れる最古のハプスブルク家の祖先が1020年から1030年頃に作ったことが解明されています。創建当時は現在のスイス国内では最大規模の城郭だったと推測されています。

しかしハプスブルク家のルドルフ1世が1230年頃に初の神聖ローマ帝国君主となる時代にはこの城はハプスブルク家の所有を離れていました。

その後ちゃくちゃくと領土を広げたハプスブルク家は1547年頃にはヨーロッパ全域に領土を持つようになったのです。

2番目の写真は1547年時点でのハプスブルク家の領土です。

写真の出典は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%AE%B6 です。

この頃、ハプスブルグ家の領土はオーストリアを中心にした領土とスペインを中心にした領土に別れていました。

そして中世から20世紀初頭まで中部ヨーロッパで強大な勢力を誇り、オーストリア大公国、スペイン王国、ナポリ王国、トスカーナ大公国、ボヘミア王国、ハンガリー王国、オーストリア帝国(後にオーストリア=ハンガリー帝国)などの大公・国王・皇帝の指名権、継承権を握っていたのですから驚きです。

現在もハプスブルグ家はスペイン、ベルギー、ルクセンブルクの君主位継承権を保持しており、それによって将来一族が君主に返り咲く可能性すらあるのです。

そしてこの一家の本拠地はウイーンのシェーンブルン宮殿にありました。下にその写真を示します。

3番目の写真は現在のウイーンにあるシェーンブルン宮殿です。

写真の出典は、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%B3%E5%AE%AE%E6%AE%BF です。

このハプスブルグ家は多くの王国(公国や帝国を含む)の連合として、1526年から1804年まで「ハプスブルグ君主国」を構成していたのです。

その歴史は複雑怪奇で、頭の悪い私には理解出来ません。ご興味のある方は末尾に付けた参考資料をご覧ください。

ハプスブルグ家が何故か暗い印象を与えるのは領土拡大に結婚を利用したことです。そしてその領土が他人へ相続されないように近親結婚を繰り返したことです。それは領土のために個人の自由を踏みにじる行為でした。

「戦争は他家に任せておけ。幸いなオーストリアよ、汝は結婚せよ」の言葉が示すとおり、ハプスブルク家は婚姻によって所領を増やしていったのです。

マリア・テレジアの例はよく知られています。

そのため、叔父と姪やいとこ同士(二重いとこの場合もあった)という血族結婚を数多く重ね、一族外に所領が継承される事態を防ごうとしたのです。

その結果、17世紀頃には誕生した子供の多くが障害を持っていたり、幼くして死亡するという事態が起こったのです。

カール5世以降、下顎前突症の人物が一族に多くなっており、カール5世は不正咬合により食事は丸呑み状態であったことが伝えられています。

特にスペイン・ハプスブルク家ではカルロス2世のような虚弱体質・知的障害を併せ持った王位継承者を誕生させ、スペイン王位をブルボン家に渡すこととなったのです。

そのブルボン家も血族結婚を古くから重ねており、ブルボン家とハプスブルク家の間で頻繁に婚姻が行われるようになると、双方で夭折したり、成人に達しても身体に障害を持った人物が続出したのです。

ハプスブルク家には強固な当主の概念があったため、外戚に家を乗っ取られることも、また一族内で争いが起こることも非常にまれであったと言います。

ハプスブルグ家の事情は何かどろおどろしい雰囲気につつまれています。やはりこれも「ヨーロッパ文化の闇」の一つではないでしょうか。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

===========参考資料=================

ハプスブルク家の詳細は、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%AE%B6 をご覧下さい。

ハプスブルク君主国の詳細は、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%97%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%90%9B%E4%B8%BB%E5%9B%BD をご覧下さい。