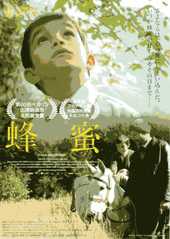

伝統あるベルリン映画祭でグランプリに当たる「金熊賞」に輝いた「蜂蜜」を監督したセミフ・カプランオールは,受賞後にRadikal紙のインタビューに対して「トルコでは映画館でいつもいくつかの決まった映画だけが上映される状況にあり、多くの観客を集めることができなかったため、幾人かの才能ある監督たちの作品が上映されてこなかった」と答えている。トルコ映画と聞いても,思想犯として捕らえられた獄中から指示を出して「路」を作り上げたユルマズ・ギュネイの名前くらいしか思い浮かばないのだが,この作品に与えられた栄冠に対する関係者の喜びの声を聞くと,「蜂蜜」が日本映画史における「羅生門」のような役割を果たす作品になることを期待されていることがひしひしと伝わってくる。

「卵」と「ミルク」という2作品と共に,主人公の名前を取って「ユスフ3部作」と呼ばれているということだが,監督が意識したかどうかは分からないが,1950年代半ばにインド映画を世界に知らしめたサタジット・レイの「大地のうた」をはじめとする「オプー3部作」を想起させるのが興味深い。

不思議なのは,この作品が先行する2作品の主人公の少年時代を描いているにも拘わらず,劇中で何度もユスフが読み上げる日付が「2009年」であることだ。一人の人間の成長を描いたクロニクルでありながら,あえて時制を無視することによって,普遍的な物語に昇華させようという意図が働いた結果なのかどうか,先行作への興味も募る。

カメラは,家の中と学校と終盤の祭りの場面以外,殆ど森から出ない。植生は全く異なるのに,まるでウィーラセタクンの「ブンミおじさんの森」から地続きではないかと思われるような神秘的な森の中で交わされる,父と子の視線と囁き声による会話が,枝が折れる音や鳥の鳴き声と同化して,一分の隙もない構図で綴られる静かな物語の完璧なBGMとなっている。吃音を克服しようと頑張り,父が消息を断った後で母を元気付けるためにミルクを飲み干すユセフ役のボラ・アルタシュは,つぶらな瞳の輝きと身体の内から湧き出るような父への思いを体現した自然な演技で,観客の胸を締め付ける。

だが,同じ森の中を舞台にした作品でも,上述した「ブンミおじさんの森」にはあった,そこはかとないユーモアや,アジア的な輪廻の感覚はここにはない。父の消息が途絶えたのも,突然ミツバチが姿を消してしまったことに起因するという筋立ては,自然と人間が対立せざるを得ない存在であるという一種の諦念を形にしたものと見ることも出来る。

ゆったりとしたテンポと終始観客に凝視を強いる演出に対する微かな違和感を,トルコという東西の境界に位置する文化圏から届けられた新鮮な便りとして受け止められる観客ならば,「羅生門」に金獅子賞を贈った1951年のベネチアの観客の気分を味わえるかもしれない。

★★★★

(★★★★★が最高)

「卵」と「ミルク」という2作品と共に,主人公の名前を取って「ユスフ3部作」と呼ばれているということだが,監督が意識したかどうかは分からないが,1950年代半ばにインド映画を世界に知らしめたサタジット・レイの「大地のうた」をはじめとする「オプー3部作」を想起させるのが興味深い。

不思議なのは,この作品が先行する2作品の主人公の少年時代を描いているにも拘わらず,劇中で何度もユスフが読み上げる日付が「2009年」であることだ。一人の人間の成長を描いたクロニクルでありながら,あえて時制を無視することによって,普遍的な物語に昇華させようという意図が働いた結果なのかどうか,先行作への興味も募る。

カメラは,家の中と学校と終盤の祭りの場面以外,殆ど森から出ない。植生は全く異なるのに,まるでウィーラセタクンの「ブンミおじさんの森」から地続きではないかと思われるような神秘的な森の中で交わされる,父と子の視線と囁き声による会話が,枝が折れる音や鳥の鳴き声と同化して,一分の隙もない構図で綴られる静かな物語の完璧なBGMとなっている。吃音を克服しようと頑張り,父が消息を断った後で母を元気付けるためにミルクを飲み干すユセフ役のボラ・アルタシュは,つぶらな瞳の輝きと身体の内から湧き出るような父への思いを体現した自然な演技で,観客の胸を締め付ける。

だが,同じ森の中を舞台にした作品でも,上述した「ブンミおじさんの森」にはあった,そこはかとないユーモアや,アジア的な輪廻の感覚はここにはない。父の消息が途絶えたのも,突然ミツバチが姿を消してしまったことに起因するという筋立ては,自然と人間が対立せざるを得ない存在であるという一種の諦念を形にしたものと見ることも出来る。

ゆったりとしたテンポと終始観客に凝視を強いる演出に対する微かな違和感を,トルコという東西の境界に位置する文化圏から届けられた新鮮な便りとして受け止められる観客ならば,「羅生門」に金獅子賞を贈った1951年のベネチアの観客の気分を味わえるかもしれない。

★★★★

(★★★★★が最高)