映画「サンセバスチャンへようこそ」を映画館で観てきました。

映画

「サン・セバスチャンへ、ようこそ」は久々日本公開の

ウディ・アレン監督脚本のコメディ作品である。いろんな問題で干されているウディ・アレンだけれども,自分は

大好きだ。新作をずっと心待ちにしていた。今回の舞台はスペイン,アメリカから

映画祭に来ている映画の元大学教授が主人公だ。主演の

ウォーレスショーンは初期のウディ・アレン作品から出演している名脇役だ。自分には

ルイマル監督「my dinner with Andre」の主演としての印象が強い。ここではウディアレン

監督の分身のような存在だ。フランス,スペイン,ドイツの名俳優たちが脇を固める。

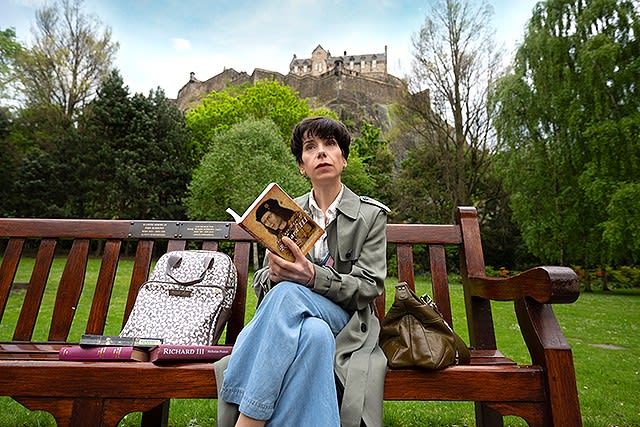

かつて大学で映画を教えていたモート・リフキン(

ウォーレス・ショーン)は、今は人生初の

小説の執筆に取り組んでいる。映画の広報の妻スー(

ジーナ・ガーション)に同行し、

サン・セバスチャン映画祭に参加。スーとフランス人監督フィリップ(

ルイ・ガレル)の浮気を疑うモートはストレスに苛まれ

診療所に赴くはめに。そこで人柄も容姿も魅力的な医師ジョー(

エレナ・アナヤ)とめぐり合い、浮気癖のある芸術家の夫(

セルジ・ロペス)との結婚生活に悩む

彼女への恋心を抱き始めるが…。(作品情報引用)

久々ウディ・アレン作品に出会えてうれしい。

久々ウディ・アレン作品に出会えてうれしい。

例によって

ウディ・アレン監督自らの

分身とも言える男に

独白させるシーンが多く,

独りよがりなテイストが強い。その分身は映画祭に来ても現代の映画にはなじめない。

妻の浮気を疑って悶々とする一方で

診察を受けた女医に心をときめかして近づく。分身の主人公と一般人のセリフが

かみ合わないのもいつも通りだ。ただ、

ウディ・アレン作品らしくて良い。

それにしても,バックに映る

サンセバスチャンの街の美しさに驚く。尋常じゃない。

海辺の街並みが色鮮やかだ。

デイヴィッドリーン監督の

「旅情」のように観光案内的にバックの風景にこだわって映像コンテを作る。つい先日ブログアップした

「ミツバチと私」も同じ

スペインのバスク地方が舞台だった。この映画は

海辺が中心で、「ミツバチ」が

山の方だ。映画はいいね。簡単にはいけない所に連れて行ってくれる。

主人公の妻役の

ジーナ・ガーションはかつてポールヴァーホーヴェン

「ショーガール」やウォシャウスキー姉妹

「バウンド」のようなエロチックなテイストを持つ作品で存在感を示した。今でも

フェロモンムンムンでボリュームたっぷりだ。浮気性の奥さんはフランスの人気俳優

ルイガレルが演じる

若き映画監督と逢引きをする。

夫に関係を問われて、最初は「何もない」と言ったのに、「実は1回、いや2回」と思わず言ってしまうのが笑える。

診療所の魅力的な女医を演じる

エレナ・アナヤはペドロアルモドバルの

「私が生きる肌」や

「トークトゥハー」で主演を張った。解説を見るまでまったく気づかなかった。主人公はぞっこんになり、病気でもないのに

仮病を使って強引に近づく。夫の浮気にわめき散らすシーンでは

荒っぽいスペイン語だ。ペドロアルモドバルの映画を観てからずいぶん経つが、エレナ・アナヤは相変わらず

魅力的だ。

ウォーレスショーン

ウォーレスショーンはハーバードとオックスフォードで学んだインテリだ。俳優でもあり、脚本家でもある。若い時からはげている。

「死刑台のエレベーター」のルイマル監督の

「my dinner with Andre」は日本未公開だけど、アメリカの知識人に人気が高い1981年の隠れた名作だ。マンハッタンのレストランで繰り広げられる

ダイアログは

観念的なセリフが続く。自分の高校の恩師から自ら翻訳した字幕付きのvideoを頂いて観た。むしろブ男の部類に入る

ウォーレスショーンもスペインで

美人女優に囲まれさぞかしご満悦だったろう。

どんな映画がオススメと言われたウォーレスショーン演じる主人公は

稲垣浩監督「忠臣蔵」と黒澤明「影武者」を薦める。これには驚く。薦められた方は唖然としていた。

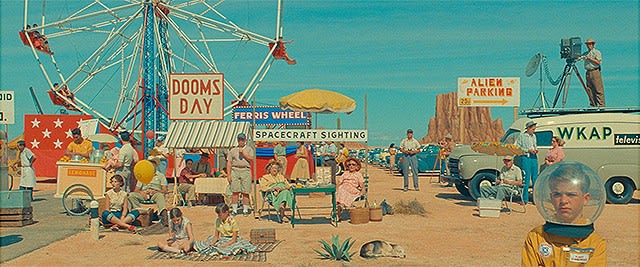

最後に向けては、

イングマールベルイマン監督の

「第七の封印」の名シーンである

死神とのチェスを再現する。ドイツのアカデミー賞俳優

クリストフ・ヴァルツ が

死神を演じて主人公と一局指す。出てきた時には思わずゾクッとする。死神にチェスで負けたらあの世行きだ。他にも

「男と女」や

「勝手にしやがれ」など古い映画などからの引用が多い。ベテラン映画ファンはその流れにすんなり入っていけるけど、若い人はわけがわからず戸惑うのでは?