「私がどうしてそんなものを集めているか気になりませんか?」と管理人が僕に訊ねた。

「この街じゃ誰もそんなものに興味を持ったりはしません。この街の人間は誰もものになんか興味を持たないんです。もちろん生活に必要なものはみんな持っています。鍋や包丁やシーツや服なんかはね。でもそれだってあればいいんです。用が足りればいいんです。それ以上のものは誰も求めたりはしません。ところが私はそうじゃないんです。私はこういうものにとても興味があるんです。どうしてかは自分でもよくわかりません。でもこういうものにひきつけられるんです。こみいった形のものや美しいものにね」

彼は枕の上に片手を置き、もう一方の手をズボンのポケットにつっこんでいた。

「だからほんとうのことを言えば、この発電所の事も好きなんです」と彼はつづけた。

「ファンやいろんな計器や変圧装置なんかです。私の中にもともとそういう傾向があって、それでここに送られることになったのかもしれません。あるいはここに来て一人で暮らしているうちにそういう傾向がでてきたのかもしれません。ここに来たのはもうずっと昔のことなんで、それ以前のことはすっかり忘れてしまいました。

だからときどき私はもう二度と街に戻れないんじゃないかっていう気がすることがあるんです。私にこんな傾向がある限り街は私を受け入れてはくれないでしょうからね」

(「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」下巻より 28『楽器』

楽器を探していた「僕」は、門番に教えられて森の入り口にある発電所を訪れる。

管理人はほっそりとした若い男で、こざっぱりとした服装をしていて、小声で話をする。一緒に来た図書館の女の子によると、

「あの人はうまく影を抜くことができなかった人なの。ほんの少しだけど、まだ影が残っているの・・だから森の中にいるの。森の奥に入れるほど心も強くないけれど、街に戻ることもできないわ。気の毒な人」

なのだという。

街の住人は「影」を切り離され、死なせることにより「心」を失う。「影」をうまき切り離せなかった人は街に住むことが許されず、森の住人となる。

冒頭の発電所の管理人は、心を完全に切り離すことができなかったため、街と森の中間地帯である発電所に住んでいる。

心を失った住人は誰も傷つけあわず、欲望も持たない。他方、喜びや愛情などを感じることもない。楽器は残されているが、音楽も存在しないようだ。「僕」は手風琴を手にして、コードを押すことまではできたが、メロディは思い出すことができなかった。管理人は楽器を集めてはいるが、それは楽器の姿が美しく思えるからで、楽器を道具として使うために集めているわけではない。

管理人はそれでも、楽器の「もの」としての美しさは理解できるようだ。街の人は実用のため道具を使うが、ものそのものには興味をもたない。

心の失われた世界ー誰もが満ち足りて平和で、年も取らない。でも、恋愛や音楽や物欲はない世界。

管理人は望んでこの街に来たのか、そこはわからない。唯一、「僕」の隣室に住む大佐は、自ら影を捨ててこの街の住人になることを選んだのだという。かつては軍人としての生活に生きがいを感じていたが、今はもうそのころ彼を駆り立てていた名誉や闘争心などを思い出すことはできない。

「しかし心を捨てれば安らぎがやってくる。これまでに君が味わったことのないほどの深い安らぎだ。そのことだけは忘れんようにしなさい。」

今回再読してみて、発電所の管理人が「モノ」にある種の執着を見せていることに改めて気がついた。「街」の人々は、人間同士の愛憎からは解放されている。音楽も心の高揚を促すものだが、それもない。そのうえ、物欲もないわけだ。

オリンパスとペンタックス、どっちがいいかとか、やっぱり今買うならハイブリッドかしらとか、高校生の頃欲しかった漫画がヤフオクに出てるとか、煩悩に悩まされることはないわけだ、この街の人たちは。

それは良いことなのか、寂しくつまらない人生なのか。

そいつは難しいところだ。

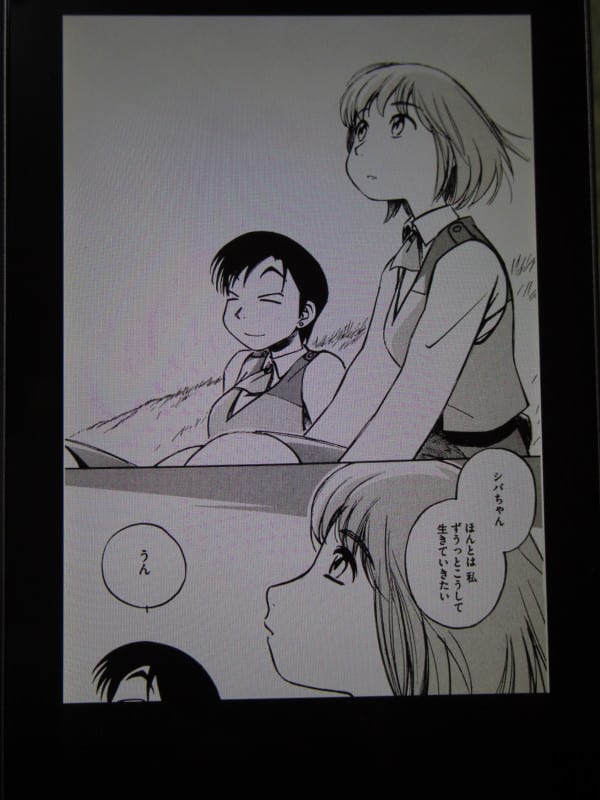

「ヨコハマ買い出し紀行(14)」より再掲 今が幸せでそれがずっと続くなら、その方が良いに決まっている。

一番切なく感じるシーンのひとつだ。