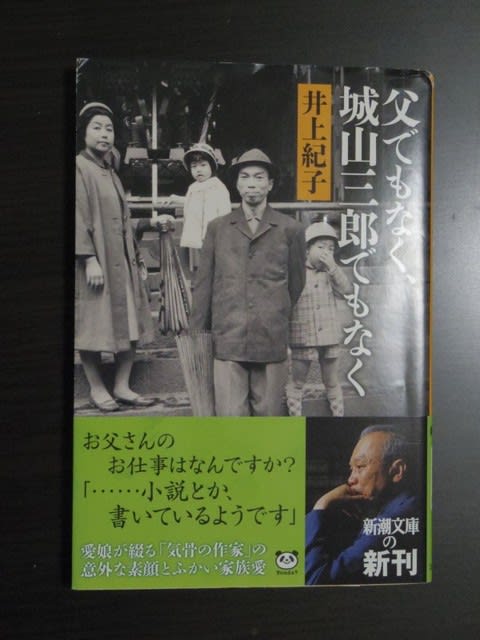

経済小説の分野で活躍し、2007年に亡くなった城山三郎氏の長女である筆者が、家庭における城山氏や、城山氏より7年早く先立たれた母についてづづった随筆集。

城山氏の作品は学生時代を中心に読んだが、一途で不器用な感じの主人公と、それを支える男気溢れる友人といった構成の作品が多く、よく感情移入しながら読んだものだ。松下幸之助、本田宗一郎、あるいは平岩外四氏など、当時一流の財界人との交流を通じたエッセイもとても面白かった。社会の動きを見るとき、どこかで城山氏の視点を基準として観ようとするのが自分の癖となっていた。自分が社会人となり、世の中の様子が少しわかるころになると、氏のエッセイは社会をリタイアしたものとしての視点に変わっていくが、それでも心のどこかでは氏の意見を求めていた。亡くなられたときは、もう城山氏の意見を聞くことができなくなったのかと、とても寂しい気がしたものだ。

経済界や戦場を舞台とした小説が多かったため、氏の作品の読者は男性が中心だった。その最期のころに、愛妻への思いをつづった作品(「そうか、もうきみはいないのか」。この刊行にも井上紀子氏がかかわったらしい)が出たことにより、女性読者も獲得するようになったという。

経済学の講師から小説家に転身した城山氏の家庭生活は、普段静かでマイペースな城山氏と、陽気で活動的な夫人、それを受け継いだ長男、そして自称少し変わり者として育った井上紀子氏という構成。学生の頃盛んに一家で海外旅行に出たというところから、当時としては開明的な一家であったようだ。とはいえ、自分たちを含む同時代の家庭に共通する空気が感じられ、とても懐かしく思える。。

本書の文章自体は、そういってはなんだがあの時お父さんとこんなことがあって、とか、駅前でお母さんと別れたときの姿が・・という記述がひたすら続いていて、もしこれが城山氏の家庭でないのなら、こうして世間に出ることはなかったかもしれない。たとえば自分でもここで書こうと思えば書けるかもしれないけど・・。家族との兼ね合い、読む人と自分との兼ね合いとか、色々考えるとちょっとね。。逆に言うと、本書の刊行というのは、一見簡単そうに見えてとても貴重なものといえるのかもしれない。