高島俊男「漢字と日本人」によると、現在私たちが新聞や雑誌、テレビなどで見たり、日常使っている漢字語は、その大半は明治以後に作られたものだそうです。

そう言われてみれば、「教育」「再生」「会議」「有識者」「経済」「財政」

「国会」「議員」「少子化」「年金」「格差」などといったコトバは鎌倉時代や江戸時代に使われていなかったようです。

戦前の教育であれ、戦後の教育であれ、使われてきた言葉は明治以後に作られた漢字語が大部分なので、私たちはそのことに気がつかないようです。

明治時代は欧米の技術や知識を急速に取り入れようとしたのですが、そのとき技術や知識を身につけるためのコトバを漢字を使って作ったのです。

欧米の技術や知識を表す言葉は当然欧米語なのですが、これを現在のように音声でなぞってカタカナで表すのではなく、漢字で意訳して単語化したところがユニークな点です。

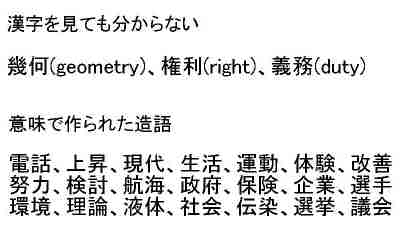

当時の中国ではどちらかというと音訳志向で幾何学(geometry)とか,徳律風(telephone)、徳謨克拉西(democracy)、斐西加(physics)など文字を見て考えたところで意味が分からない訳語が作られています。

日本では幾何学は中国から輸入していますが、telephoneは電話、democracyは民主主義、physicsは物理学と意訳をしています。

このような例では中国語訳は英単語を音でなぞっているだけなので、意味を知ろうとすれば漢語辞典でも、英語辞典でもダメで、現代日本の例で言えばカタカナ語辞典のようなものが作られていないとさっぱりわからないのです。

日本の漢語訳は意訳なのですがそれがひとつの単語の形をしているので、覚えやすく理解しやすいのが特徴です。

ただし意訳なので元の英語の感覚とはずれているところがあり、telephoneの例で言えば、telescope,telegram,televisionのようにteleは遠距離の意味で、電気という意味は含まれていません。

telescopeは望遠鏡と訳しているので直訳でよければ直訳ばあいによっていやくしているので、あたかもそのような漢語が以前からあったように錯覚させます。

つまり翻訳語だという事を気がつかせないほど自然なので、西欧の技術知識を吸収するのに威力があったのです。

なかには中国の古典の中から似たような意味が感じられるものを引いて当てた「権利」「義務」「経済」のような言葉もありますが、それよりも新しく作られた単語のほうか圧倒的に多いようです。

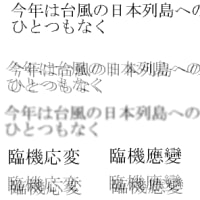

高島俊男「漢字と日本人」によれば、明治から作られた新漢字語は漢字の意味の組み合わせだけを考えて作られた語なので、おびただしい同音異義語を作り出してしまったのだそうです。

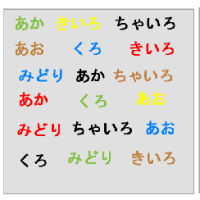

日本語は音声で聞くとき、頭の中に漢字を思い浮かべながら意味を理解する、などという説が出るほど同音異義語が多いのです。

まさか会話の中で、いちいち漢字の同音異義語をいくつも思い浮かべ選択するなどということをしていては超スローモーな会話しか成立しません。

そうなると、会話体はあまり漢語を使わないのが無難ということになります。

書かれた文章と会話体が一致しないという野が、大量の漢字語を採用したための副作用なのでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます