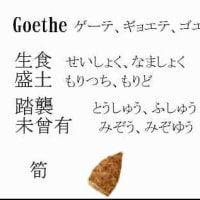

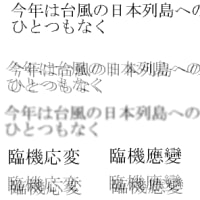

戦前の本にはふり仮名を振ったものが多く、難しい漢字を使っていて、意味がわからなくても読むことだけはできたといいます。

ふり仮名があるため読み方を自然に覚えたというのですが、ふり仮名はもちろん、旧仮名遣いで、発音を表しているわけではありません。

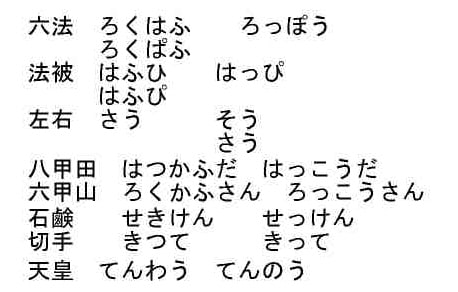

たとえば「六法」という単語なら「ろくはふ」あるいは「ろくぱふ」で、実際の読みの「ロッポウ」とはかなり違います。

「ロくホウ」と読む場合も表記は「ろくはふ」ですから、「ろくはふ」とふり仮名があっても「ロクホウ」と読むのか「ろっぽう」と読むのかわかりません。

辞書では「ロッポウ」と読ませる場合は「ろくぱふ」とするのですが、むかしは半濁点というものはなかったので、いわゆる歴史的仮名遣い的に表すなら「ろくはふ」です。

「ハッピ」の場合は辞書を引くと、「はふひ(法被)」または「はんぴ(半被)」のとして、「はふぴ」という表記はありません。

半濁音はつけてしまうという原則があるわけではないようです。

「ロッポウ」を「ろくはふ」としたり「ろくぱふ」としたりする一方、「左右」ナドハ「サウ」とも「ソウ」とも読むのに、旧仮名遣いでは「さう」と書くのでどちらの読みかわかりません。

これは「若人」を「ワコウド」とも「ワカウド」とも読むのに、旧仮名遣いでは「わかうど」という表記で、どちらにも読めます。

発音が変化しても、元の発音も残っているとき表記を元のままにしようとすると、どちらの発音を示しているのかわからなくなるのです。

「酔う」という単語も、辞書を引くと旧仮名遣いでは「よふ」ですが、「酔ふ」とかいてあるときは「えふ」で読みは「エウ」となっていて「酔(よ)う」の古語だとしていてわかりにくくなっています。

現代でも「酔い狂う」を「エイクルウ」とも「ヨイクルウ」ともいうので、「エウ」という語が「ヨウ」と変化したのに、変化前のものが残ってしまっているのです。

「六甲山」を旧仮名遣いでは「ろっかふさん」とせず「ろくかふさん」としている」と一方で、「八甲田山」は「はちかふださん」とせずに「はっかふださん」としています。

「八」には「ハチ」という読みと「ハツ」があるのに「六」には「ロク」という読みはあっても「ろつ」という読みはないためのようです。

ところが「石鹸」の場合は「セキケン」ですが、「切手」は旧仮名遣いでも「キツテ」デあって「キリテ」ではありません。

音読のときは一つ一つの漢字の読みどおりにして、「切手」のように訓読の場合は「キッテ」という全体の読みにしたがっています。

「刺客」はふつう「シカク」と読みますが、「セッカク」とも読みます。

「セッカク」と読ませる場合は、旧仮名遣いでは「セキカク」と表記するのですが、これは「刺」が「セキ」とも読むためです。

そこで「天皇」のように誰でも「テンノウ」と迷わず読んでいるため、かながきでも「てんのう」ではないかとつい思うのですが、旧仮名遣いでは「てんわう」です。

「天」「皇」をひとつづつ音読すると「テン」「コウ(オウ)」ですが、旧仮名遣いでは「クワウ」あるいは「ワウ」ですから、「テンワウ」としているのです。

こういう具合ですから、旧仮名遣いは、単語の現代の発音をあらわしているのではなく、ムカシの発音を表しています。

したがって、現代の発音とはかなりずれがある場合があるわけで、極端に言えば旧仮名遣いでふり仮名をしてあっても、これにさらに読み仮名を振らねばならないばあいがあるとさえいえます。

「テンワウ」を「てんのう」と読めるためには、個々のカナの読み方を知っているだけではだめで、「テンノウ」という読み方と「天皇」という言葉を知らなくてはならないのです。

旧仮名遣いというのは、文字知識が豊富な人のためのものであって、子供や外国人のように、日本語をこれから覚えようとする人にとってはムズカシク、使いにくいものなのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます