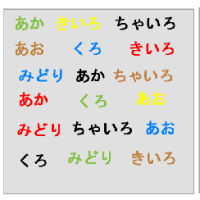

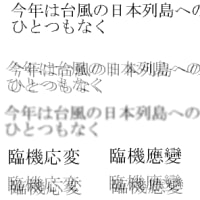

話し言葉の音声と漢字は意味が同じでも一対一に対応してはいません。

たとえば書き言葉で「お前」とあっても、話し言葉で「おまえ」とが対応しているというのは、教科書の上のことです。

地方により、人により「おま、おまい、おまん、おみ、おみい、おみゃあ、おまえ、おめ、おめい、おめえ」などいろんな表現のされ方となります。

こういう例を見ると、日本語は耳で聞いて漢字を思い浮かべると言われても、「ソウナンダロウカ」と疑問に思われてきます。

言葉は視角と聴覚が一致するところに成立するなどと言われても、実感とは程遠い感じです。

こうした説は、教科書の言葉が日本語だと思っている学者が考えそうなものなのです。

日本といっても広いもので、沖縄、九州から北海道までいろんな方言と発音の仕方があります。

どこでも教科書的な読み方と、話し言葉が一致するとは限りません。

普通の辞書に載っているのは、いわゆる標準語というか、教科書で教える読み方で、方言とか、日常会話的な発音の仕方ではありません。

かつて民俗学者の柳田國男が地方に伝わる民話を紹介しましたが、地方の人たちの話し言葉をそのまま文字に写さずに、書き言葉に代えて記録しています。

おそらく話し言葉をそのまま発音どおりに書き記そうとすると、漢字かな混じり文には、し難かったでしょう。

ひらがなで発音を忠実に表現できないという問題もありますが、漢字も読み方が方言の発音に対応しないということも原因だったと思われます。

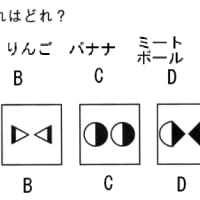

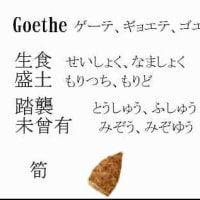

図の右側の例は、落語で使われる江戸っ子弁の文字表現です。

落語ですから、漢字にカナを振るというのではなく、落語の話し言葉に漢字を当てたということで、いってみれば振り漢字です。

これらは、発音の方を手がかりにして辞書を引いても、出ているとは限りません。

たとえば、いわゆる国語辞典で「つっこむ」というのを引くと「突っ込む」としか出てきません。

競馬で「何万円つっこむ」といえば「注ぎ込む」のことで、「突っこむ」ことではありません。

落語の江戸弁は方言の一種ですが、これまでラジオで放送されたり、レコード化されたりで、ひろく聞かれているのですが、辞書にはあまり相手にされていないようです。

「かんがいる」とか「おせえる」のような発音は無視されているので、音声から辞書を引いても出ていないのです。

逆に漢和辞典で「考」、「教」というのを引いても読み方として「かんがい」とか「おせえ」というような読み方はでていません。

そうすると、音声だけを聞いたのではどんな漢字を当てていいのか、辞書的な知識では分からなくなります。

話し言葉として意味を知っていなければ、漢字をあてがうことすら出来ないのです。

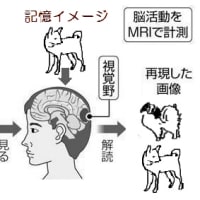

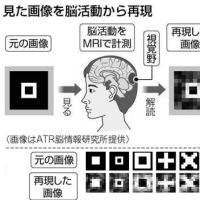

つまり、音声を聞いて漢字を思い浮かべて意味を取るのではなく、意味を取って漢字を思い浮かべることが出来るのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます