サルであってもモノの種類を見分けることができます。

別に難しいことを考えなくても自分と同類のものを見分けることができますし、ほかの種であっても犬なら犬と見分けられます。

自分と同類のうち特別な関係にあるものを見分けることができます。

このときサルはそれぞれに名前をつけたりしませんが、言葉を使うようになって人間はモノに名前をつけるようになっています。

同じ種類のものは同じ名前で呼びますが、そのうち特別な関係を持つものには固有名詞をつけるようになります。

犬の例で言えば、ポチとかシロというのは固有名詞ですが、種類としてはいずれも犬と呼びます。

固有名詞を持つ犬であれ、名前がつけられていない犬であれ、犬は犬と呼ばれます。

日本語で一匹の犬というとき「の」というのは特定する意味で、一匹のは数を特定しています。

「ブチの犬」といえば犬の中でブチという種類を特定していますし、「松の木」といえば松の木の部分ではなく、木の中で松という種類を特定しています。

「出羽の国」などというときも国の中の出羽という名前の国と特定しています。

これに対して「犬が三匹」とか「鶏を二羽」というときは三匹や二羽は犬や鶏と同格で置き換えられ、数を示しています。

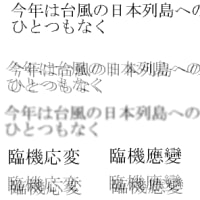

英語のように単数のときと複数のときとで名詞の形が変わったり、具体的なものを表すときと、種類を表すときで冠詞が複雑に使われるなどということはありませんが、特別不自由ということはありません。

日本語の場合は具体的な個別の犬も、種類としても犬は犬なのですが、英語の場合は犬という種類を意味するためにはいろんな方法で表現します。

日本語なら「犬は忠実な動物だ」といえば、種類としての犬を指しているのですが、英語の場合は非常に分かりにくくなります。

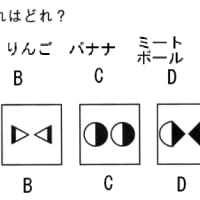

上の図の例で、A dog is.. というときは犬という種類の代表メンバー、 The dog is.. というときは犬という種類の典型、Dogs are .. というときは全体としての犬、という風な説明がされます。

日本語の場合のほうが分かりやすいというのは、単に「犬は」というときは、「どの犬でも犬であれば」という意味で、難しく考える必要はないのです。

「象は鼻が長い」というときも、象の代表とか典型的な象とか考えなくて、どの象でもかまわないが、象であれば鼻が長いという意味です。

学者風の説明だと「象は鼻が長い」というときの象は具体的な象ではなくて、いろんな象の違いを取り去っ手、共通部分を取り出した抽象的一般的な象だなどといいますが、普通の人はそんなふうに考えません。

世界中のいろんな象を見て一般的な象というものをイメージするなどということは現実的ではないからです。

上野動物園の象しか見ていなくても象という言葉は理解できますし、象に詳しい人のイメージと違っていても、「象は鼻が長い」という意味を理解できるのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます