曇り時々晴れの高知を

7時30分に出発したのはいいのですが

お仕事を辞めている年金暮らしでは

朝の通勤ラッシュとは関係ない生活をしているので

すっかり念頭から抜け落ちてしまっていて

不覚をとってしまいました。

高知道に乗ったのが8時過ぎで

これでは高松10時14分発の直島へのフェリーに

ギリギリだ~焦る、焦る。

通常の豊浜サービスエリアでの休憩は

おトイレ休憩のみとなって。

何とか直島へのフェリーに乗ることが出来ました。

高松港を離れる四国汽船のフェリー

そう!今日やっと香川県行きが叶った

大学生の孫娘と3人で、秋の開催の瀬戸内国際芸術祭2022に

出かけました。

今までに2回、行く予定を立てていましたが

その2回とも台風に行く手を阻まれて

実現しませんでした。

瀬戸内海は秋の雲はありますが、良いお天気です。

約50分で、直島の宮浦港に着きました。

早速、港で出迎えしてくれたのは

草間彌生さん作の「赤かぼちゃ」

内部はこうなっています。

対岸の方には

藤本 壮介氏作 直島パヴィリオン

「浮島現象」をかたどった浮島感のあるパヴィリオン。

三角形のステンレス製メッシュ約250枚で構成され

内側に入ることができ、夜はナイトアップされます。

宮浦港を出て

安藤 忠雄氏設計の地中美術館を目指しました。

が、入場しようとしたら予約制でアウト。

東京の国立西洋美術館でさえフリーに

なっているのに・・・・残念です。

地中美術館の駐車場に車を置き徒歩で

李 ウファン美術館に向かいます。

そこは海と山に囲まれた谷間に、ひっそりと

佇んでいました。

この美術館も安藤氏の設計によるもので

無限門

遥か遠くに海を臨むところにあります。

コンクリートの打ちっ放しで造られた美術館。

中の作品は絵画と彫刻で、少数精鋭なのか少な目。

写真撮影は禁止でしたので、どのような作品か

見せられずに残念です。

リ・ウファン氏は大韓民国生まれ、

日本大学文学部哲学科を卒業、

1960年代後半から1970年代にかけて現れた

「もの派」と呼ばれる現代美術の動向に

主導的な役割を果たす。

柱の広場

無限門 ステンレスと自然石で造られています。

リ・ウファン美術館を出て

もう少し歩いた所にあるベネッセハウスミュージアムにも

行きたかったのですが、時間の都合で諦めて

戻る途中にあった

三島 喜美代氏作 「もうひとつの再生2005-N]

この巨大なゴミ箱にビックリ!

直島町役場の近くにある

ANDO MUSEUMに向かいます。

そこは見過ごしてしまう程(実際に通り過ぎてしまった)

小さな築100年の木造民家の中にありました。

でも中は、安藤さんらしい

コンクリートの打ちっ放し建築で、中には

安藤 忠雄氏が今まで設計した建物模型、スケッチ

写真等を展示しています。

設計した教会の模型。

ANDO MUSEUMを出て駐車場へと

向かっていると

普通の民家の塀もアートしていました。

題 貝殻に乗るネコたち (勝手に命名)

近くでモデルネコ?を発見!

宮浦港に戻ってきました。

近くで食事ができる所を探します。

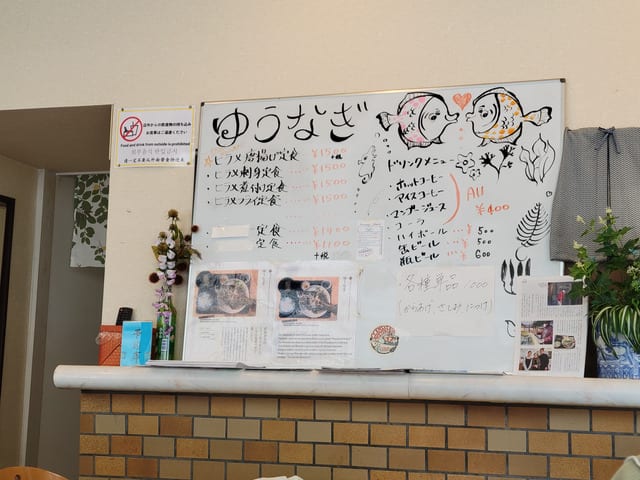

小さな食堂 ゆうなぎ

メニューはヒラメの定食しかないお店。

私はこのヒラメの煮付け定食 1,500円+税

二人はヒラメの唐揚げ定食。お値段は一緒。

腹ごしらえも済んで、この後はお土産を少し買って

14時20分発のフェリーで高松港を目指します。

遥か向こうに微かに見える瀬戸大橋。

高松の街が大都市に見えますよ~

この後、三豊市の

瀬戸内の天空の鏡 父母ヶ浜 に行きました。

それはまた明日ね

今日も来てくださってありがとうございます。