取皿代わりの小鉢にクモが入って出られなくなっていた。

少し上がってはずり落ちるのを繰り返して、疲れたら動かなくなって、また同じことを繰り返す。

足の太いハエトリグモの仲間だったら、ぴょんと跳び上がって脱出する場面だけれど、そういう脚力のないスマートな脚。

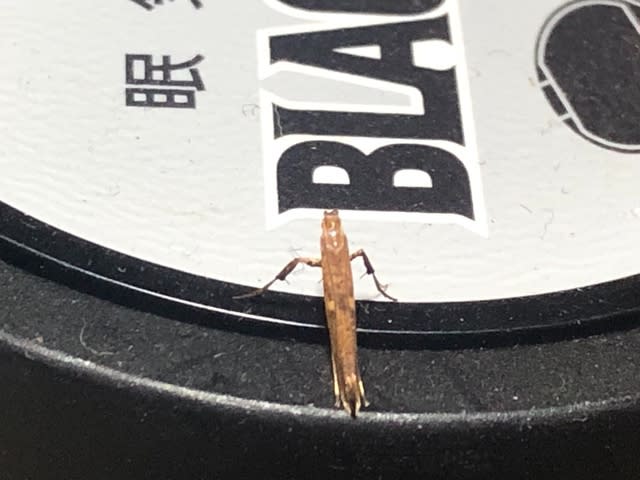

何か変だなという感じがあって、よく観ると脚が1本不足している。

生まれつきかどうかと別の角度から撮ってみると、右前脚の欠損箇所が分かる。

そうなると大事な前脚代わりに、次の脚が前脚のように発達するのか、遜色ない大きさになっている。

脚が1本足りないから脱出できないのか、この大きさの一般的なクモより緩慢な動き方のようだ。

一夜明けて今朝も同じ様子なので、小鉢を傾けて開放してやった。

一目散に逃げるかと思いきや、しばらく動いて立ち止まりじっとしていたのは、自由がまだ実感できていないからか。

スマホを構えたら歩きだしたが、1本脚が無いくらいでは不自然な動きにはなっていないようだ。

検索したけれど名前が分からない。

脚も入れて2センチくらいの普通すぎるスタイルで地味だからか、昆虫ではないからか、ネットで調べられる蜘蛛の図鑑は充実していない。