山だったので地名がそのまま○○山となっている住宅地の坂道を歩いていて茶色の小さいバッタを見つけた。

下の府道からずっと登り坂になっているのを八割ほど登って息切れ寸前だったから、足をとめた。

スマホを取り出すのも面倒だなという気分だったり、二匹いるから交尾を始めるかもと期待もしたり、撮ろうとしゃがめば逃げられるかも知れないと思ったりで、立ったまましばらく観察した。

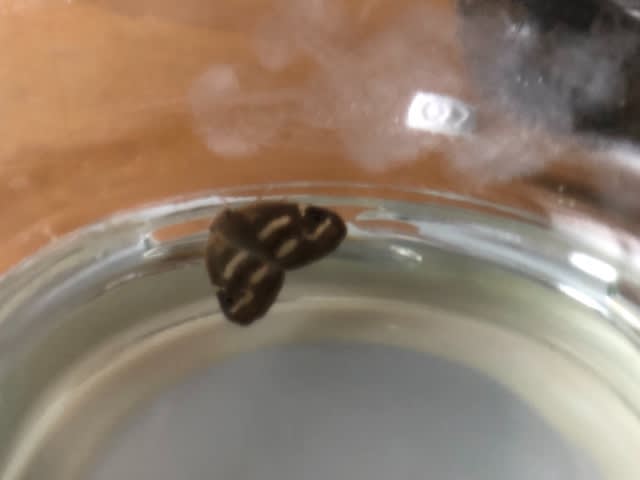

小さいけれど、胴が縮んでいる寸足らずではないし、この時季だから成虫に違いない。

名は知っていても実物を確認したことのないツチバッタか、と思ったけれど帰って調べてみたら、イボバッタだった。

観ていると、どちらがどちらにアプローチしているのかが分かりにくく、少し離れてもどちらかが、また近寄る。

縞模様のある後ろ脚を曲げたまま、前後に揺らす動作を両方とも、しきりにやる。

片方だけがやるなら誘いの行為かとも思われるが、両方がやるということは、オス同士で牽制しあっているのだろうか。

体型がそっくりなので、雌か雄か、とにかく同性同士かも知れない。

立ったまま画面を広げて、二匹が溝蓋部分に移動したところを、なんとか撮れた。

草に止まらず、地面に降りて二匹がつかず離れずしている理由が分からない。

2枚目画像は、山の下の公園に植わっていたクヌギの下に落ちていたどんぐり。

クヌギは椎茸のホダ木になるし、樹液を求めてカブトムシなどの虫も集まる木なので芽をださせてみたい。

植樹してモノになるまで、こちらが生き延びられるかどうかという先の先のことまでは考えないようにする。