CD-ROM版の「くずし字解読用例辞典」は確かに使いやすいです。どうしてこんなにも使いやすいのか、書籍版の「くずし字用例辞典」と比べ、より一層CD-ROM版の辞典良さを活用していきたいと思います。 ・・・・ まだ購入していませんが。

慶應四年

御警護御用留

辰 五月

このように書かれています。

市内の山本家に伝わる戊申戦役時の簿冊の表紙です。市に寄贈されています。この簿冊には、「辰 五月」と書かれた左下に「手扣(てびかえ)」と記された全く同じ内容が書かれたもう1冊の簿冊があります。手書きの当時のコピーです。貴重な史料です。

中に書かれている内容は戊申戦争時に南部軍はどこに兵を何名、どんな兵器をどれくらい配置するか、その場所の地形などが詳しく書かれている文書です。まだ誰も呼んでいない解読することの楽しさが一杯の文書です。

この文書を読むためにはやはり良い古文書辞典が必要です。

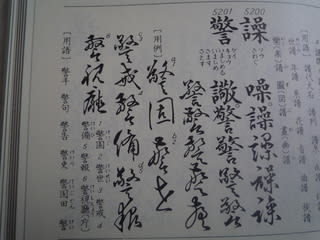

「御警護御用留」の「警」が読めず、どう読むのかを調べようと思ったら書籍版の辞典では次のようにします。

まず、「警」という字は「警」ではないかという予想を立て、辞典の巻末にある「索引」で「けい」を探します。

そうすると「警」という字は、1015ページにあることが分かります。そこで、1015ページを開くと・・・

「警」という字のくずし字がたくさん出てきます。その中から今調べようとしている字に似ている字が無いか探します。

そして、「警」を見つけると、その次に用例として、4警備がたった1例だけ出てきます。

書籍版の辞典では、「警」ではないかという予想を立てることが何より大切で、予想が外れた時は改めて違う予想をし、当たるまで予想し続けます。

CD-ROM版の辞典では、「警」を予想して確かめることも簡単にできますが、読めている「警備」の「備」を検索します。そうすると「備」を使っている「警備」という用例が出てきます。そして「警備」というくずし字を確かめると良いのです。他に手書き入力の方法もあります。

まず、読めている「備」を入力すると「備」を使っている用例がたくさん出てきます。

その用例の中に「警備」があれば、それをクリックすると「警」と「備」のくずし字がたくさん出てきて、求めている読みを確認できます。

慶應四年

御警護御用留

辰 五月

このように書かれています。

市内の山本家に伝わる戊申戦役時の簿冊の表紙です。市に寄贈されています。この簿冊には、「辰 五月」と書かれた左下に「手扣(てびかえ)」と記された全く同じ内容が書かれたもう1冊の簿冊があります。手書きの当時のコピーです。貴重な史料です。

中に書かれている内容は戊申戦争時に南部軍はどこに兵を何名、どんな兵器をどれくらい配置するか、その場所の地形などが詳しく書かれている文書です。まだ誰も呼んでいない解読することの楽しさが一杯の文書です。

この文書を読むためにはやはり良い古文書辞典が必要です。

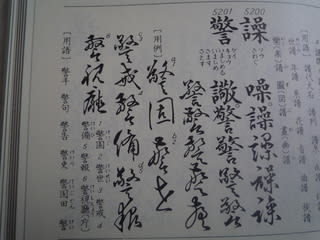

「御警護御用留」の「警」が読めず、どう読むのかを調べようと思ったら書籍版の辞典では次のようにします。

まず、「警」という字は「警」ではないかという予想を立て、辞典の巻末にある「索引」で「けい」を探します。

そうすると「警」という字は、1015ページにあることが分かります。そこで、1015ページを開くと・・・

「警」という字のくずし字がたくさん出てきます。その中から今調べようとしている字に似ている字が無いか探します。

そして、「警」を見つけると、その次に用例として、4警備がたった1例だけ出てきます。

書籍版の辞典では、「警」ではないかという予想を立てることが何より大切で、予想が外れた時は改めて違う予想をし、当たるまで予想し続けます。

CD-ROM版の辞典では、「警」を予想して確かめることも簡単にできますが、読めている「警備」の「備」を検索します。そうすると「備」を使っている「警備」という用例が出てきます。そして「警備」というくずし字を確かめると良いのです。他に手書き入力の方法もあります。

まず、読めている「備」を入力すると「備」を使っている用例がたくさん出てきます。

その用例の中に「警備」があれば、それをクリックすると「警」と「備」のくずし字がたくさん出てきて、求めている読みを確認できます。

こうしてCD-ROM版の辞典では、用例から、分からない「警」ではなく、分かっている「備」から調べ始めます。「慶應四年」の「慶」のくずし字が読めなかったら「応」を調べると「應」が出てきて、その用例の「慶應」のくずし字を確かめることが出来ます。書籍版の辞典ではこうしたことはできません。分からない字一点攻めです。CD-ROM版ではたくさんの中から絞り込んでいきます。従来のやりかたと発想が違います。

もしかしたら、こうした様々な考え方から正解に至るという方法は、情報収集がしやすいこの時代、生活や学習の場面でもっと多用されて良いのではないでしょうか。

今、私は地元の古文書に出てくる「鹿料(ししりょう)六丁」とは何かを調べています。辞書やネットで調べたり、郷土史に詳しい方にお聞きし木材に関係した言葉、材木等の意味のようであることは分かってきましたが、正確なことはまだ分かりません。まだまだ広く調べなければと思っています。ご存じの方がおられましたら知らせ下さい。御願いします

もしかしたら、こうした様々な考え方から正解に至るという方法は、情報収集がしやすいこの時代、生活や学習の場面でもっと多用されて良いのではないでしょうか。

今、私は地元の古文書に出てくる「鹿料(ししりょう)六丁」とは何かを調べています。辞書やネットで調べたり、郷土史に詳しい方にお聞きし木材に関係した言葉、材木等の意味のようであることは分かってきましたが、正確なことはまだ分かりません。まだまだ広く調べなければと思っています。ご存じの方がおられましたら知らせ下さい。御願いします