1/21-22で週末パスを利用した長野・新潟への撮影旅行に行ってきた話の続きです。

1/21の朝に東京を出て、長野駅まで新幹線でやってきてからしばらく駅のホームで撮影していました。ここからは飯山線に乗って越後川口へ抜けます。

今回の撮影旅行は、前回も書いたとおり観光列車の乗車も目的としています。その1つが、長野発着の飯山線観光列車「おいこっと」。

通常なら、長野ー十日町の一往復運転ですが、冬場のこの日は戸狩野沢温泉までの2往復運転でした。

乗車した「おいこっと」の正面が赤色系の車両(2号車)のみ指定席販売され、白色系の車両(1号車)は荷物室扱いでした。なおこの措置は冬期のみの模様

千曲川側は1列ボックスシート

山側は2列ボックスシート

元がキハ110形だけにロングシート部分も残っていまして、そこもこんな感じに

列車名の解説がありましたが「TOKYO」を逆に読んで「おいこっと」なのだとか。乗るまで知らなかった・・・

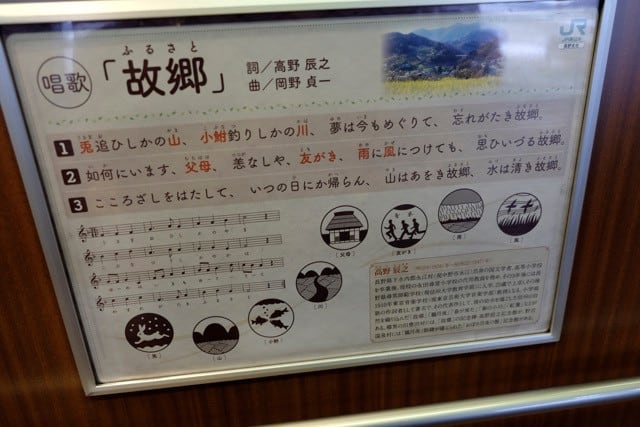

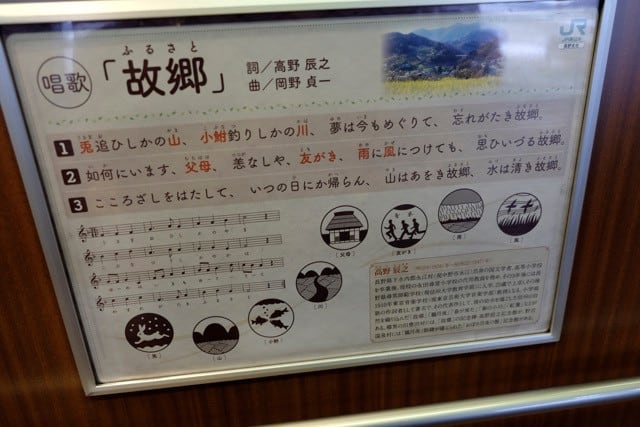

唱歌「故郷(ふるさと)」の歌詞が掲示されていました

だいたい座って落ち着いてきたところで。なお、旅行業者にまかせて座席抑えたら、4人ボックスの1席になり、残り3席に家族づれがいらっしゃったので、空いている1列シートに移動しました

こちらは荷物置き場扱いの1号車

ちなみに車番は変更無く200番台のまま

整理券発行機にはカバーがかぶせられていました

雪に埋もれる解体予定車両。元埼京線205系と、高崎の115系と思われる車両達が見えた

こちらは長野車両センターの現役車両と、引き揚げ中の383系

車内はそれほど混んでいませんでした。途中の飯山から少し新幹線客が移ってきましたけど、満席には到底いたらず。冬場ですからねえ・・・

天井はこんな感じ

このボックスなんだろうと思っていたら、後でわかりました

車内で配られた野沢菜の浅漬け。野沢菜とは長野県野沢温泉近辺で栽培されているアブラナ科の野菜で、信州の名物野菜です

途中の三才駅にて。かつては信越本線、現在はしなの鉄道北しなの線の駅になりましたが

車内にスタンプがありました

こういった車内と所々に装飾があります

先ほどの黒いボックスからでてきたのはこれ。記念撮影用の簑と雪駄でした

飯山駅にて行き違いのために停車

こちらは行き違いのキハ110系

飯山駅を出たらゆで卵も頂きました。野沢温泉の温泉卵

車掌車を待合室にした信濃平駅。北海道のボロボロ車掌車に比べるとずいぶんきれいに整備され直してますね

この列車の終点、戸狩野沢温泉駅に到着

反対側のホームには雪に埋もれているかのようなキハ110形がいました

戸狩野沢温泉駅の駅名標。なお、野沢温泉は通常飯山駅からバスで行きます。距離は戸狩野沢温泉駅の方が近いのだけど

乗り継ぎの列車が無いので、しばらくホームから出て撮影にぶらぶらします

戸狩野沢温泉駅の駅舎

長野、新潟でよく見られる道路下に埋め込まれた融雪用の噴水。これがまた、水たまりを生む元になるもんだから、歩行者にはけっこうたいへんなんだよな・・・

雪かき用のブルドーザーが通っていきました

踏切で、「冬のおいこっと」の折り返し2号を撮影しました。

この後は乗り継ぎ(と言っても長野発)の後続列車を待つまでやることもなく、駅の待合でだらだら待っていると、窓を青い車体が・・・ENR-1000だ。

JR東日本が各地に配備している除雪車で、機械扱いのため車籍がありません(つまりATSが無いので、除雪中は線路閉鎖が必要)。しかし除雪力は抜群です。

青い車体が窓の向こうを通り過ぎて止まった

ENR-1000形。ラッセルとしてもロータリーとしても使える車両です

ホームに入って、ホーム側からも撮影してみました

天井が高い戸狩野沢温泉駅の駅舎

待っている間には外国人観光客もきっぷを買いに来ました

乗車する越後川口行き列車が到着

雪の中を走り抜けます

森宮野原駅に到着

この駅は、かつて国鉄時代に最も高い積雪を記録した駅になります

森宮野原駅の駅舎

森宮野原駅の時刻表

十日町駅に到着。ここは越乃Shu*Kuraの発着駅ですね

十日町駅は長停車だったので、駅の外に出て食料を買い出したりしました

越後川口駅に到着

越後川口からは一端上越線を南下し、浦佐駅に向かいます。

以下、次回。

1/21の朝に東京を出て、長野駅まで新幹線でやってきてからしばらく駅のホームで撮影していました。ここからは飯山線に乗って越後川口へ抜けます。

今回の撮影旅行は、前回も書いたとおり観光列車の乗車も目的としています。その1つが、長野発着の飯山線観光列車「おいこっと」。

通常なら、長野ー十日町の一往復運転ですが、冬場のこの日は戸狩野沢温泉までの2往復運転でした。

乗車した「おいこっと」の正面が赤色系の車両(2号車)のみ指定席販売され、白色系の車両(1号車)は荷物室扱いでした。なおこの措置は冬期のみの模様

千曲川側は1列ボックスシート

山側は2列ボックスシート

元がキハ110形だけにロングシート部分も残っていまして、そこもこんな感じに

列車名の解説がありましたが「TOKYO」を逆に読んで「おいこっと」なのだとか。乗るまで知らなかった・・・

唱歌「故郷(ふるさと)」の歌詞が掲示されていました

だいたい座って落ち着いてきたところで。なお、旅行業者にまかせて座席抑えたら、4人ボックスの1席になり、残り3席に家族づれがいらっしゃったので、空いている1列シートに移動しました

こちらは荷物置き場扱いの1号車

ちなみに車番は変更無く200番台のまま

整理券発行機にはカバーがかぶせられていました

雪に埋もれる解体予定車両。元埼京線205系と、高崎の115系と思われる車両達が見えた

こちらは長野車両センターの現役車両と、引き揚げ中の383系

車内はそれほど混んでいませんでした。途中の飯山から少し新幹線客が移ってきましたけど、満席には到底いたらず。冬場ですからねえ・・・

天井はこんな感じ

このボックスなんだろうと思っていたら、後でわかりました

車内で配られた野沢菜の浅漬け。野沢菜とは長野県野沢温泉近辺で栽培されているアブラナ科の野菜で、信州の名物野菜です

途中の三才駅にて。かつては信越本線、現在はしなの鉄道北しなの線の駅になりましたが

車内にスタンプがありました

こういった車内と所々に装飾があります

先ほどの黒いボックスからでてきたのはこれ。記念撮影用の簑と雪駄でした

飯山駅にて行き違いのために停車

こちらは行き違いのキハ110系

飯山駅を出たらゆで卵も頂きました。野沢温泉の温泉卵

車掌車を待合室にした信濃平駅。北海道のボロボロ車掌車に比べるとずいぶんきれいに整備され直してますね

この列車の終点、戸狩野沢温泉駅に到着

反対側のホームには雪に埋もれているかのようなキハ110形がいました

戸狩野沢温泉駅の駅名標。なお、野沢温泉は通常飯山駅からバスで行きます。距離は戸狩野沢温泉駅の方が近いのだけど

乗り継ぎの列車が無いので、しばらくホームから出て撮影にぶらぶらします

戸狩野沢温泉駅の駅舎

長野、新潟でよく見られる道路下に埋め込まれた融雪用の噴水。これがまた、水たまりを生む元になるもんだから、歩行者にはけっこうたいへんなんだよな・・・

雪かき用のブルドーザーが通っていきました

踏切で、「冬のおいこっと」の折り返し2号を撮影しました。

この後は乗り継ぎ(と言っても長野発)の後続列車を待つまでやることもなく、駅の待合でだらだら待っていると、窓を青い車体が・・・ENR-1000だ。

JR東日本が各地に配備している除雪車で、機械扱いのため車籍がありません(つまりATSが無いので、除雪中は線路閉鎖が必要)。しかし除雪力は抜群です。

青い車体が窓の向こうを通り過ぎて止まった

ENR-1000形。ラッセルとしてもロータリーとしても使える車両です

ホームに入って、ホーム側からも撮影してみました

天井が高い戸狩野沢温泉駅の駅舎

待っている間には外国人観光客もきっぷを買いに来ました

乗車する越後川口行き列車が到着

雪の中を走り抜けます

森宮野原駅に到着

この駅は、かつて国鉄時代に最も高い積雪を記録した駅になります

森宮野原駅の駅舎

森宮野原駅の時刻表

十日町駅に到着。ここは越乃Shu*Kuraの発着駅ですね

十日町駅は長停車だったので、駅の外に出て食料を買い出したりしました

越後川口駅に到着

越後川口からは一端上越線を南下し、浦佐駅に向かいます。

以下、次回。

冬の信州の重たい雪は、まさに飯山線の情景ですね。冬の間は訪れる人も少ないのでしょうが、ただ真っ白な車窓を眺めて列車に揺られるのもいい時間です。

多くの路線で観光列車が花盛りですね。

新しく作られた車両もありますが、多くが既存の車両を改造しているかと思います。

今までなら、国鉄時代の車両を改造することが多かったように思いますが、いつの間にか、JRになってからの車両を使ったものが増えてきました。

まだまだ新しいと思っていた車両が、既にそれなりに経年しているという現実を感じたりします。

風旅記: http://kazetabiki.blog41.fc2.com/

こんばんは。今年でJR化後30年ですから、今から国鉄時代の物を改造しても、寿命の問題や性能の問題があるんでしょうね。

四国や九州は予算が無いのでJR化後の車両は回せないのでしょうけど。

冬の飯山線の雪景色は好きですが、本当に降りすぎると運休になってしまうので、この時は無事動いて良かったです。