最近特に本屋で目にする事が多くなった本が“城”関係。

昨日も、PHPムックから「新版 名城を歩く2 熊本城」が発売されました。

第1号は“姫路城”でした。

これは今年の2月に行った時のものです。

いつ見ても、この“城”の姿は美しいです。

”おとうさん”のお気に入りの“城”です。

来年の春から、平成の大修理が始まります。

今回は修理状況が公開されるそうなので、それも興味があります。

しばらくはこの景色が見られなくなるのは残念です。

小学生の頃、この姫路城のプラモデル(童友社)が結構高価だった記憶があります。

特にデラックス版は、今現在でも4,500円です。

それと同時に、田宮模型から戦国武将のシリーズ(1/35)があったように思います。あれっていつの頃か店頭から消えたように思うのですが。

先日も、結構古いものを置いている模型屋さんへ行ってみましたが、やはりありませんでした。

あったら、もう一度作りたいプラモデルです。

子供だったので、塗装とか上手く出来なかった記憶が...。

どこかに無いですかね~

あ~なつかし~。

にほんブログ村

昨日も、PHPムックから「新版 名城を歩く2 熊本城」が発売されました。

第1号は“姫路城”でした。

これは今年の2月に行った時のものです。

いつ見ても、この“城”の姿は美しいです。

”おとうさん”のお気に入りの“城”です。

来年の春から、平成の大修理が始まります。

今回は修理状況が公開されるそうなので、それも興味があります。

しばらくはこの景色が見られなくなるのは残念です。

小学生の頃、この姫路城のプラモデル(童友社)が結構高価だった記憶があります。

特にデラックス版は、今現在でも4,500円です。

それと同時に、田宮模型から戦国武将のシリーズ(1/35)があったように思います。あれっていつの頃か店頭から消えたように思うのですが。

先日も、結構古いものを置いている模型屋さんへ行ってみましたが、やはりありませんでした。

あったら、もう一度作りたいプラモデルです。

子供だったので、塗装とか上手く出来なかった記憶が...。

どこかに無いですかね~

あ~なつかし~。

にほんブログ村

昨日に引き続き“福山城”です。

こちらは復元されたものですが....。

“御湯殿”です。

建物の一部分が、石垣からはみ出しています。

内部は物見の段と風呂の間に分かれているそうです。

さぞ眺めに良さそうな“湯殿”ですね。

にほんブログ村

こちらは復元されたものですが....。

“御湯殿”です。

建物の一部分が、石垣からはみ出しています。

内部は物見の段と風呂の間に分かれているそうです。

さぞ眺めに良さそうな“湯殿”ですね。

にほんブログ村

昨日夜に急に思い立って、「福山城」に行ってきました。

岡山ICからだと、約50分で福山東ICへ、トータル1時間弱で行ける割と近い城です。

しかしながら、今まですぐそばにある「広島県立歴史博物館」や「ふくやま美術館」には行っても、「福山城」には登城したことが一度もなかったのです。

というのも、天守が再建されてはいるものの、鉄筋コンクリート造ということ(岡山城もそうですが)があって....。

先日買った「日本100名城」によると、伏見城から移築された櫓や御門があると書かれているのを見つけ、行ってみる気が湧いてきたのです。

この櫓、“伏見櫓”といいます。

元は京都・伏見城にあった、「松の丸東櫓」だそうで元話8年(1622)水野勝成の福山城築城の際に、将軍秀忠が移築させたものだそうです。

城って、結構リサイクルが多いのですが、京都・伏見からこの福山まで運んだことに驚きです。

これも将軍の力の象徴なのでしょうか。

ただ結構、伏見城の櫓などは、あちこちに移築されているみたいで、例えば姫路城の“菱の門”もそう伝えられているとか。

この“伏見櫓”のすぐ隣にあるのは、これも伏見城から

“筋鉄御門”です。

こんな立派なものがあったとは....。

今回も立派な石垣みてきましたが、“おとうさん”今回のお気に入りはこれ。

見事な“算木積み”

まだまだ、面白いものを見てきましたのでブログにアップしていきます。

にほんブログ村

岡山ICからだと、約50分で福山東ICへ、トータル1時間弱で行ける割と近い城です。

しかしながら、今まですぐそばにある「広島県立歴史博物館」や「ふくやま美術館」には行っても、「福山城」には登城したことが一度もなかったのです。

というのも、天守が再建されてはいるものの、鉄筋コンクリート造ということ(岡山城もそうですが)があって....。

先日買った「日本100名城」によると、伏見城から移築された櫓や御門があると書かれているのを見つけ、行ってみる気が湧いてきたのです。

この櫓、“伏見櫓”といいます。

元は京都・伏見城にあった、「松の丸東櫓」だそうで元話8年(1622)水野勝成の福山城築城の際に、将軍秀忠が移築させたものだそうです。

城って、結構リサイクルが多いのですが、京都・伏見からこの福山まで運んだことに驚きです。

これも将軍の力の象徴なのでしょうか。

ただ結構、伏見城の櫓などは、あちこちに移築されているみたいで、例えば姫路城の“菱の門”もそう伝えられているとか。

この“伏見櫓”のすぐ隣にあるのは、これも伏見城から

“筋鉄御門”です。

こんな立派なものがあったとは....。

今回も立派な石垣みてきましたが、“おとうさん”今回のお気に入りはこれ。

見事な“算木積み”

まだまだ、面白いものを見てきましたのでブログにアップしていきます。

にほんブログ村

2年ぶりに上陸した台風、岡山市内はそれほどの被害もなく通りすぎましたが、

皆様のところはどうだったでしょうか?

テレビではかなりの被害があった地域も報道されていましたが...。

台風が過ぎると、だいたい“カラッ”と晴れるものなのですが、ここ2日あまり良い天気とは言えません。

先日の津山城跡の帰りに、ちょっと足を延ばして北房へ。

北房ICを降りてすぐの所に、コスモス広場なるものがあります。

夕方のも関わらずコスモスを見に来てる人が多かったです。

コスモスを写真に収めていると....はたらきものがいました。

しばし、眺めてしましました。

「今週は土曜日も仕事や~」

「今週は土曜日も仕事や~」

にほんブログ村

皆様のところはどうだったでしょうか?

テレビではかなりの被害があった地域も報道されていましたが...。

台風が過ぎると、だいたい“カラッ”と晴れるものなのですが、ここ2日あまり良い天気とは言えません。

先日の津山城跡の帰りに、ちょっと足を延ばして北房へ。

北房ICを降りてすぐの所に、コスモス広場なるものがあります。

夕方のも関わらずコスモスを見に来てる人が多かったです。

コスモスを写真に収めていると....はたらきものがいました。

しばし、眺めてしましました。

「今週は土曜日も仕事や~」

「今週は土曜日も仕事や~」にほんブログ村

今週の日曜日、急に思い立って前に訪れた津山城跡(鶴山公園)へ行ってみました。

昨年の9月に行った時、石垣と紅葉のいい場所を見つけていました。

残念ながら、昨年は紅葉には早かったので再チャレンジ!

残念ながら今年ももうしばらく先のようでした...。

でも、昨年と違って“石垣”を堪能できました。

津山城は慶長八年(1603)二月に、森忠政が美作全国十八万六千五百石に封ぜられて入国。

機甲から13年をかけて完成された城です。

ちなみに、森忠政は天正十年(1582)織田信長に従って京都本能寺で討ち死にした蘭丸、坊丸、力丸の三兄弟の実弟です。

現在は備中櫓が復元されています。

この角度から見ると、かなりの勾配。

この石垣を登るのは、ちょっと無理。

訪れた日は、天守台の付近で虎口の整備を行っていました。

来られてたのは、福井ナンバーの会社でした。

福井といえば、先日行った彦根城の天秤櫓の石積み、“牛蒡積み”あれは確か越前の石工の仕事だったはずです。

最近読んでいる小説「天下城」のせいか、石積みに興味津津な“おとうさん”です。

にほんブログ村

昨年の9月に行った時、石垣と紅葉のいい場所を見つけていました。

残念ながら、昨年は紅葉には早かったので再チャレンジ!

残念ながら今年ももうしばらく先のようでした...。

でも、昨年と違って“石垣”を堪能できました。

津山城は慶長八年(1603)二月に、森忠政が美作全国十八万六千五百石に封ぜられて入国。

機甲から13年をかけて完成された城です。

ちなみに、森忠政は天正十年(1582)織田信長に従って京都本能寺で討ち死にした蘭丸、坊丸、力丸の三兄弟の実弟です。

現在は備中櫓が復元されています。

この角度から見ると、かなりの勾配。

この石垣を登るのは、ちょっと無理。

訪れた日は、天守台の付近で虎口の整備を行っていました。

来られてたのは、福井ナンバーの会社でした。

福井といえば、先日行った彦根城の天秤櫓の石積み、“牛蒡積み”あれは確か越前の石工の仕事だったはずです。

最近読んでいる小説「天下城」のせいか、石積みに興味津津な“おとうさん”です。

にほんブログ村

続きをすぐにUPするつもりでいたのですが、しばらく遅い日が続きました。

さて、彦根城、本当にここは重要文化財の多く残る城です。

“天秤櫓”を抜けると次に見えてくるのが“太鼓門櫓”です。

本丸にそびえる天守に向かう最後の門がこの“太鼓門櫓”です。

この櫓も、築城時にほかの場所から移築された建物です。

元はどこあったのかは不明だそうです。

こちらから見るとどこの城にも見られる櫓門です。

がしかし、門をくぐると....。

建物の背面が開放されていて、高欄まである作りなのです。

こんな、櫓門は初めて見ます。

これは、登城合図用の太鼓の音を響かせるために作られたのでは?という話ですが...。これもはっきりしていないそうです。

そしていよいよ、天守です。

さすがに連休中ということで、天守へ入るのに60分待ち!

今回は断念しました。

この天守は京極高次が築いた、大津城から移築されたといわれ、慶長12年(1607)頃に完成。

姫路・松本・犬山城とともに国宝四城の一つだそうです。

彦根に行きながら”あれ”見てません。

そう、これですね....。

“ひこにゃん”

にほんブログ村

さて、彦根城、本当にここは重要文化財の多く残る城です。

“天秤櫓”を抜けると次に見えてくるのが“太鼓門櫓”です。

本丸にそびえる天守に向かう最後の門がこの“太鼓門櫓”です。

この櫓も、築城時にほかの場所から移築された建物です。

元はどこあったのかは不明だそうです。

こちらから見るとどこの城にも見られる櫓門です。

がしかし、門をくぐると....。

建物の背面が開放されていて、高欄まである作りなのです。

こんな、櫓門は初めて見ます。

これは、登城合図用の太鼓の音を響かせるために作られたのでは?という話ですが...。これもはっきりしていないそうです。

そしていよいよ、天守です。

さすがに連休中ということで、天守へ入るのに60分待ち!

今回は断念しました。

この天守は京極高次が築いた、大津城から移築されたといわれ、慶長12年(1607)頃に完成。

姫路・松本・犬山城とともに国宝四城の一つだそうです。

彦根に行きながら”あれ”見てません。

そう、これですね....。

“ひこにゃん”

にほんブログ村

4日目は、昨日夕方訪れた“安土城考古博物館”で開催中の平成21年度秋季特別展「戦国の城-安土城への道」からスタートしました。

宿泊先の大津からは車で約1時間程度だったと思います。

安土城の発掘調査は平成20年で、一応終了したようでまだまだ本当は発掘して欲しい気がするのですが...。

その後、百々橋口へ、昨年ここに来たときは鉄格子で完全に封鎖されていたのですが、それが撤去されてました。

この石段を登ると総見寺跡、山門にたどり着きます。

当時はここが通常の登城ルートだったようです。

今回は登城せず、安土山西側にある“七曲道“入口をさがして”うろうろ”しました。

地図を頼りに歩いてみると、それらしき石積み(穴太積み)を見つけました。

まだまだ、発掘調査していただきたいです...本当に...。

安土城周辺の散策に時間を取られて、当初行く予定だった長浜を断念。

急遽予定変更で、彦根城に直行しました。

安土からは車で約30分程度。地図で見るよりもかなり近いです。

彦根城駐車場に入るのに30分位かかり、結局登城は15時になりました。

早速、城内へ。

まずは重要文化財に指定されている“天秤櫓”

この櫓は、築城開始から数年後に築かれたもので、元は長浜城の大手門であると、「井伊年譜」には記載されているそうですが断定はされていないようです。

またこの櫓、左右の石垣の積み方が違うのです。

右手の高石垣は越前の石工が積んだ“牛蒡積み”

左手は幕末の嘉永年間に積み替えた切石の“落とし積み”になっています。

どうやらこの“天秤櫓”長い歳月の間に何度か修理を行っており、嘉永7年(1854)の修理では、石垣まで積み替えたようです。

最近石垣に興味がわいてきた”おとうさん”としては、実際に目にする事が出来て感激でした。

では、“天秤櫓“をくぐっていざ、登城!

続きはまた明日にでも...。

書きたいことが多すぎる~

にほんブログ村

宿泊先の大津からは車で約1時間程度だったと思います。

安土城の発掘調査は平成20年で、一応終了したようでまだまだ本当は発掘して欲しい気がするのですが...。

その後、百々橋口へ、昨年ここに来たときは鉄格子で完全に封鎖されていたのですが、それが撤去されてました。

この石段を登ると総見寺跡、山門にたどり着きます。

当時はここが通常の登城ルートだったようです。

今回は登城せず、安土山西側にある“七曲道“入口をさがして”うろうろ”しました。

地図を頼りに歩いてみると、それらしき石積み(穴太積み)を見つけました。

まだまだ、発掘調査していただきたいです...本当に...。

安土城周辺の散策に時間を取られて、当初行く予定だった長浜を断念。

急遽予定変更で、彦根城に直行しました。

安土からは車で約30分程度。地図で見るよりもかなり近いです。

彦根城駐車場に入るのに30分位かかり、結局登城は15時になりました。

早速、城内へ。

まずは重要文化財に指定されている“天秤櫓”

この櫓は、築城開始から数年後に築かれたもので、元は長浜城の大手門であると、「井伊年譜」には記載されているそうですが断定はされていないようです。

またこの櫓、左右の石垣の積み方が違うのです。

右手の高石垣は越前の石工が積んだ“牛蒡積み”

左手は幕末の嘉永年間に積み替えた切石の“落とし積み”になっています。

どうやらこの“天秤櫓”長い歳月の間に何度か修理を行っており、嘉永7年(1854)の修理では、石垣まで積み替えたようです。

最近石垣に興味がわいてきた”おとうさん”としては、実際に目にする事が出来て感激でした。

では、“天秤櫓“をくぐっていざ、登城!

続きはまた明日にでも...。

書きたいことが多すぎる~

にほんブログ村

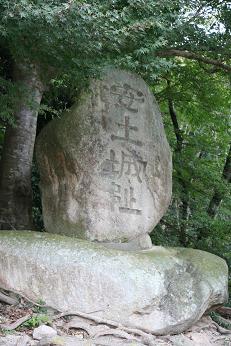

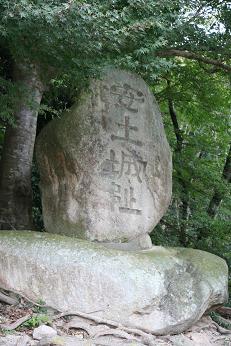

3日目、園城寺の障壁画を見た後、明智光秀の坂本城祉を訪れました。

ほとんど石垣も残っていません。

今は、明智光秀の像が残っているだけです。

その後、琵琶湖大橋を通り、近江八幡から安土へ向かいました。

ここでも、信長に関係のある“桑実寺”を訪れました。

場所は、安土城祉のそばの“観音寺城跡”のある山の中腹にある天台宗のお寺です。

罰ゲームのような、石段を登りきったところにそのお寺はあります。

境内はそれほど大きくもなく、ひっそりとした感じです。

これが本堂。重要文化財です。

この写真の右に写っている石段を延々登ると、“観音寺城跡”に辿り着くようです。

今回は、時間がかなり遅かったので登りませんでしたが、この“観音寺城跡”もかなり曲郭が残っているそうで、いつか登ってみたいです。

本堂前にこんなものが....

信楽のタヌキ

ほんの少し紅葉も観れました。

本日も大津に宿泊、明日の最終日は彦根まで足を延ばす予定です。

にほんブログ村

ほとんど石垣も残っていません。

今は、明智光秀の像が残っているだけです。

その後、琵琶湖大橋を通り、近江八幡から安土へ向かいました。

ここでも、信長に関係のある“桑実寺”を訪れました。

場所は、安土城祉のそばの“観音寺城跡”のある山の中腹にある天台宗のお寺です。

罰ゲームのような、石段を登りきったところにそのお寺はあります。

境内はそれほど大きくもなく、ひっそりとした感じです。

これが本堂。重要文化財です。

この写真の右に写っている石段を延々登ると、“観音寺城跡”に辿り着くようです。

今回は、時間がかなり遅かったので登りませんでしたが、この“観音寺城跡”もかなり曲郭が残っているそうで、いつか登ってみたいです。

本堂前にこんなものが....

信楽のタヌキ

ほんの少し紅葉も観れました。

本日も大津に宿泊、明日の最終日は彦根まで足を延ばす予定です。

にほんブログ村

京都・滋賀の旅2日目は、前日に訪れた“寺町・阿弥陀寺”の信長本廟へ、お線香を持って再度訪れました。

その後、京都最古の禅寺“建仁寺”へ

こちらは臨済宗の総本山で、俵屋宗達の「風神雷神図屏風」

海北友松の「雲龍図」

が、展示されています。

ただしどちらも複製ですが...。

”おとうさん”は幸いにも先月、岡山県立美術館にて本物を見ておりますが、

ガラスケース越しに見る、「雲龍図」はかなりの大きさに見えましたが、

実際の建物の中に襖として入ると、えらく小さく見えるものです。

その後、四条のあたりを散策し、本日の宿泊先大津に向かいました。

京都・大津の旅3日目は、天台宗門宗の総本山“園城寺”からスタートしました。

こちらでは、特別拝観をお願いし、“勧学院”“光浄院”を見せていただきました。

“光浄院客殿”こちらは慶長六年(1601)の建立で桃山時代の粋を集めた建造物だそうです。

こちらには、狩野山楽の障壁画があります。

頂いた絵はがきより

“勧学院客殿”こちらは先ほどの“光浄院客殿”と外見は同じなのですが、主に僧、貴族をもてなす場として使われたところだそうです。

こちらには狩野光信の襖絵が、ありえない近さでそれも自然光で鑑賞できました。

頂いた絵はがきより

襖絵の金箔が、自然光では見事に落ち着きを放って、この場から離れたくないそんな至福の時間を堪能しました。

拝観後は、国宝の金堂などを見学しました。

至る所に“穴太衆”の石垣が...。

このお寺も昔は“僧兵”たちがいたそうで、延暦寺とも対立があったとか。

予定では明日訪れる、“瀬田の唐橋”を警護していた寺院だそうです。

三日目の午前中は有意義な時間でした。

にほんブログ村

にほんブログ村

その後、京都最古の禅寺“建仁寺”へ

こちらは臨済宗の総本山で、俵屋宗達の「風神雷神図屏風」

海北友松の「雲龍図」

が、展示されています。

ただしどちらも複製ですが...。

”おとうさん”は幸いにも先月、岡山県立美術館にて本物を見ておりますが、

ガラスケース越しに見る、「雲龍図」はかなりの大きさに見えましたが、

実際の建物の中に襖として入ると、えらく小さく見えるものです。

その後、四条のあたりを散策し、本日の宿泊先大津に向かいました。

京都・大津の旅3日目は、天台宗門宗の総本山“園城寺”からスタートしました。

こちらでは、特別拝観をお願いし、“勧学院”“光浄院”を見せていただきました。

“光浄院客殿”こちらは慶長六年(1601)の建立で桃山時代の粋を集めた建造物だそうです。

こちらには、狩野山楽の障壁画があります。

頂いた絵はがきより

“勧学院客殿”こちらは先ほどの“光浄院客殿”と外見は同じなのですが、主に僧、貴族をもてなす場として使われたところだそうです。

こちらには狩野光信の襖絵が、ありえない近さでそれも自然光で鑑賞できました。

頂いた絵はがきより

襖絵の金箔が、自然光では見事に落ち着きを放って、この場から離れたくないそんな至福の時間を堪能しました。

拝観後は、国宝の金堂などを見学しました。

至る所に“穴太衆”の石垣が...。

このお寺も昔は“僧兵”たちがいたそうで、延暦寺とも対立があったとか。

予定では明日訪れる、“瀬田の唐橋”を警護していた寺院だそうです。

三日目の午前中は有意義な時間でした。