この記事を見て、ブログ主は、徒労を感じた。

緊縮財政を引く議論は、消費税減税を許さず、反って、

増税に舵を着る目論見と見える。

消費税増税から始まって、炭素税そうして、コロナ増税とまで来れば、

自民党なんぞは下野しても良いとさえ思う。

主務官庁で言えば、消費税増税は罪務省のお手盛りである。

過去を振り返れば、消えた20年とも30年とも言う停滞が、

罪務省の大活躍で現実のものに成った。してみれば、

経済政策が間違いであった事は自明の理であって、これについて

罪務官僚が罪科に問われた実績は不幸にも聞いた為しがない。

年間の自殺者の大半は経済を苦にしているかと考える。

衣を纏った闇に、経済財政諮問会議なる、摩訶不思議な会議があり、

減税は一切聞かれず、増税のみの会議と称するのが社会通念である。

幾ら会議をしても、罪務省のお手盛りでは、停滞からの脱出は不可能である。

近頃、日本国民の負担率は44.3%(潜在負担率は56.5%)と言うが、

江戸時代の税制が、4公6民として、江戸幕府はだんだん税金が取れなく

なってくると記述にある。この負担率は世界的にも高い部類に入るそうである。

そこで、打ち出の小づちが、消費税増税と炭素税とコロナ復興増税である。

炭素税とは、近頃有能で、次々と日本国民に負担を強いる小泉進次郎環境相の

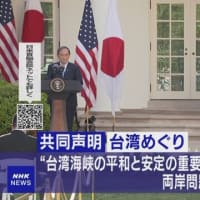

出番である。近隣諸国と福島第一原発の放射能処理水の海洋放出については、

菅義偉首相の英断に拠って、2年後にIAEAの許諾に拠って放出が決定されたが、

中国と韓国とは連携して日本の海洋放出に批判を加える事態である。

流石に考えと言い、行動と言い、よく似た者同士である。

また、炭素税はCO-2削減にも絡んで、トヨタがガソリン車からEV車への転換なら、

海外に転出すると息まいている様だが、CO-2削減で、ベースロード電源の

需要が高まるとの試算が出て、小泉進次郎環境相は一躍、世論の目玉に

見えてくる様相である。ここいら辺にも、欧州諸国の思惑が透けて見えるが、

野党第一党の立憲民主党、いや、間違えた正式には立憲共産党とネットでは

言うらしいし、事実野党間の垣根は、全く見えないと思える。

最後の本命候補のコロナ増税は、いわゆる悪夢党のごり押しで誕生した

復興増税の練り直しである。

経済財政諮問会議には、財政の健全化と言う歌い文句で、日本国民を

ビンボーにするのが、会議の本論らしい。

菅首相、財政健全化「旗降ろさず」 コロナ禍で急速悪化―諮問会議

2021年04月26日21時27分

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021042600731&g=eco

政府は26日の経済財政諮問会議(議長・菅義偉首相)で、新型コロナウイルス感染拡大に伴う歳出拡大と税収減で急速に悪化した財政の健全化に向けた議論に着手した。首相は「経済あっての財政との考え方で成長指向の政策を進め、財政健全化の旗を降ろさずに改革努力を続ける」と表明した。

政府、「まん延防止」拡大を警戒 国の財政圧迫、慎重に判断

6月に策定する経済財政運営の基本指針「骨太の方針」への反映を目指し、具体策を検討する。国と地方を合わせた基礎的財政収支(PB)を2025年度に黒字化する目標は堅持する方針だ。

会議では深刻化する少子化への対策も議論。民間議員は子育て支援を加速するために「こども庁」創設の検討を提言した。子ども施策の立案・総合調整を担わせ、厚生労働省が所管する保育所や児童相談所、文部科学省の幼稚園など関連業務・予算を一元化することを検討課題に挙げた。首相は「各省の縦割りを打破して、虐待や子どもの貧困問題を含めて子育て家庭への支援を充実させる」と強調した。

経済財政諮問会議

会議は議長と10人以内の議員から成る。議長には内閣総理大臣が充てられ、議員としては内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)が法によって定められている。それ以外に、「各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者」として財務大臣、総務大臣、経済産業大臣が、また「関係機関(国の行政機関を除く)の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者」として日本銀行総裁が議員となることが慣例化している。また、民間有識者数を議員の4割以上確保することが法により定められている。民間議員としては、これまでは財界から2名、学界から2名が選ばれている。民間議員の任期は2年間で、再任が可能。

これ以外に、会議には議案を絞って国務大臣を臨時議員として参加させることができる。また、必要に応じて審議会その他の関係行政機関の長や有識者に資料の提出、意見の開陳、説明などを求めることができる。政府税制調査会会長や、財政制度等審議会会長、規制改革・民間解放推進会議議長などの出席実績がある。

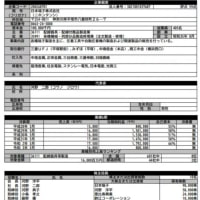

令和3年2月26日

財務省

https://www.mof.go.jp/budget/topics/futanritsu/20210226.html

令和3年度の国民負担率を公表します

租税負担率と社会保障負担率を合計した国民負担率について、令和3年度の見通しを推計しましたので、公表します。

令和3年度の国民負担率は、44.3%となる見通しです(詳細は資料参照)。

令和元年度(実績) 44.4%

令和2年度(実績見込み)46.1%

令和3年度(見通し)44.3%

国民負担に財政赤字を加えた潜在的な国民負担率は、56.5%となる見通しです。

令和元年度(実績)49.7%

令和2年度(実績見込み)66.5%

令和3年度(見通し)56.5%

https://www.rekkyo.org/old_web_site/data/etc/21-26y/rekisi.htm

江戸時代の年貢

●江戸時代の年貢は五公五民とか六公四民とかいわれたようですが、実際はどのように取りたてたのでしょう。(神奈川中学3年)

◆ 五公五民とか六公四民というのは年貢率のことで、六公四民ならば、六割が領主の取り分、残りの四割が農民の取り分ということです。農民といっても一人一人の百姓ではありません。江戸時代は村請制といって年貢は村単位で納めたので、領主取り分と村の取り分の分配比ということになります。

太閤検地で村の生産力をつかんだ豊臣秀吉は、一五八六(天正一四)年に「年貢は百姓と相談して額を決定し、その決定が困難なときは三分の二を領主が取り、三分の一を農民がとれ」という法令を出しました。一六〇〇(慶長五)年に徳川家康が駿河国一帯に出した法令でも、年貢率は七割~五割五分です。江戸時代はじめは年貢率は六公四民~五公五民だったようです。こんなに年貢が重いのは、百姓は「生きぬよう死なぬよう」に支配されたからだともいわれています。ところが、最近では江戸時代の農民はそんなに悲惨ではなかったと考える人も多いのです。実際の年貢の取り方をみながら、考えていきましょう。

年貢はどのようにとられたのか

年貢の取り方は、時期や地域、領主との関係によって違いますが、当初は検見取りという方法がとられていました。九月の稲が穂をつける頃、毎年検見役人という武士が村にやってきて、村役人の案内で稲がよく実っているかどうかを調べます。具体的には、坪刈りといって一坪分の稲を刈り、籾の量をはかったりします。この調査をもとに「免」(年貢率)が決まり、一〇~一二月頃「年貢割付状」が届きます。これは「免定」などともよばれました。村高からさまざまな理由で耕作できなかった土地を免除分として除き、残りの土地に年貢率をかけて年貢が算出されています。田と畑にかかる年貢率は別々の場合が多く、なかには田畑の等級ごとに率が違ったり、年貢率のかけ方にはさまざまなバリエーションがありました。年貢はもちろん米で払いますが、小物成とよばれる林野や地方の特産物などの税もあり、これは貨幣(銀・銭)で支払われました。

「年貢割付状」かくると、村役人は村独自で検地帳などをもとに年貢の割付を行います。これはあくまで村の仕事で領主は一切かかわりません。このような割付の特権を持つ村役人の不正を、平百姓が追求する村方騒動がおこり、江戸中期以降は名主(庄屋)・組頭を監察する農民の代表である百姓代が村政に参加するようになりました。割付が決まったら、百姓たちは自分が負担すべき年貢を名主の家へ運び、そこから領主が指定する郷倉へ運ばれました。これら全てが終了すると領主から村へ「年貢皆済目録」が発給されます。これで年貢納入が完結するのです。

検見から定免へ

検見取りは検見役人を派遣するのに費用がかかります。農民にとっても、検見が終わらなければ取り入れが出来ず、年貢率を低くして貰うために役人を丁重にもてなしたり、賄賂を送ったりと負担が大きいものでした。そこで、定免といって、過去数年間の率から推定した年貢率をあらかじめ設定するようになりました。五年か一〇年間が期限で、終わると農民側からまた願うという形式を取り、前より少し高く設定されます。しかし、洪水や日照りなどで三〇パーセント以上の被害があった場合は、一時定免を停止し、検見によって年貢量が決められました。これを「破免」といいます。あらかじめ年貢量を決めていても、農民が立ち行かなくなったときは収納しないというのは、江戸時代の武士と百姓の一種の契約関係を示していて、地租改正以後の近代的な取り立てと決定的に違います。

だんだん年貢がとれなくなる幕府

ところで、年貢率をかけるもとになる村高とは一体何でしょうか。それは村の生産力、つまり村が作り出す富の総量を米の量に換算して示した数字です。太閤検地の強行によって全国一律の基準で領主がつかんだものです。この村高はほとんどの村では寛文~元禄期までの検地によって定まってしまいます。未墾地の開発はこの時代までにほぼ終わり、それ以後は商品価値の高い作物を工夫して作る時代に入りました。この時代以降、村の富は増大しても村高の増加としては現れない。その点で江戸前期頃より農民の中に余裕が出来てくるわけです。ところが、これと並行して年貢率が下がってしまいます。

八代将軍吉宗は、このような課題に取り組み、新田開発や定免法、有毛検見法などを採用しました。有毛検見は村高に関係なく実際の出来高をつかもうというもので、農民にとっては過酷な徴租法でした。このような政策を実行した神尾春央が「百姓と胡麻の油はしぼればしぼるほどとれる」と放言したことはあまりにも有名です。しかし、この放言の前提として、農民がすでに豊かになっている事を理解しておく必要があるでしょう。神尾の放言にかかわらず、幕府の一七一六(享保元)年から一八四一(天保一二)年までの年貢率は三〇~四〇パーセントであり、四公六民から三公七民という状態になってしまいました。

このような中で、幕府が新たに検地を行って村高をつかみ直すことは、新田以外はほとんど不可能に近い状態でした。一八四二(天保一三)年、天保の改革のとき近江国で行おうとした幕領検地は、農民の反対によって粉砕されてしまいます。このように、農民達は着実に自分たちの剰余を膨らませ、次の時代を準備していきました。だから、江戸時代の農民を悲惨だとばかり見る見方は正しいとは言えないのです。

佐藤常雄・大石慎三郎『貧農史観を見直す』講談社現代新書

前田徳弘(千葉県立小金高校)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます