ドラマ「風の国」で幼少時からムヒュル(のちの大武神王)の無二の親友であり、最終回直前には壮絶な最期を迎える将軍マロ(麻盧)。(決して某お笑い芸人ではない)

マロは「三国史記」にもその名前が残っており、実在した人物だと考えられるわけだが、その記述は実にシンプルだ。

ときは西暦21年、大武神王がプヨ(扶餘)を討伐するため出兵した途中の話である。沸流(ピリュ)、北溟(ほくめい)、赤谷(せきこく)という3つの場所でそれぞれ新しい家臣を得る。 沸流水のほとりでは負鼎(ふてい)氏(ドラマには出てこない)、北溟では怪由(クェユ:チャムグンさまですな)、そして赤谷に現れたのが麻盧(マロ)である。

『また別の人がいて、

私は赤谷の住人で、麻盧といいます。なにとぞ〔自慢の〕長い矛(ほこ)をもって、先導させてください。

と願いでた。王はこの願いでもまた許した。』

(「三国史記」 東洋文庫版より)

これがマロの登場シーンなのだが、実はマロに関する記述はこれだけである。幼馴染であるとか、ムヒュルと一緒にフギョンとなり修行したとか、あらゆるエピソードはすべてドラマの脚本だったわけだ。(まあ、そんなもんですかいな)

それはそれとして、東洋文庫版の脚注によれば、負鼎氏、怪由、麻盧の三人は個人の名前というよりは「地神の化身」であり、史実としてとらえるならば「各地域の共同体が、高句麗軍にしたがって扶餘と戦ったことを伝える伝承」ということらしい。

この脚注は極めて興味深い内容であり、続いて次のような記述がある。

『高句麗の国家形成の伝承では、三代までの各王が、それぞれ三名の家臣を獲得している。これらの伝承の成立期には、高句麗王が直属の家臣団を作るのに努力していた時期のものであろう。』

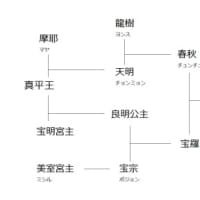

朱蒙ではご存知オイ、マリ、ヒョッポ、そしてユリ王の家臣といえば、ユリが折れた剣をもって朱蒙に会いにいったときの屋智・句鄒・都祖である。句鄒(クチュ)は「風の国」 では大輔(テボ)を務めていた。

この内容だけでも相当面白いのだが、脚注はさらにこう続く。

『麻盧は新羅人名語尾の宗となり、日本では麻呂となった。』

つまり、麻呂の語源はもともと麻盧だというのである。びっくりではないか?

東洋文庫版の訳注をされているのは歴史学者の井上秀雄氏。ぜひとも詳しい話を聞いてみたいものだが、残念ながら氏は2008年に亡くなられている。

ここからは推測になるが、高句麗の麻盧は確かに実在した人物で、しかもかなり名を馳せた親分肌の人物であったのではないか。その伝承が日本にも伝わり、勇敢な男子にマロという名前をあやかるケースが増え、長い間にマロ→麻呂→丸と転化していったのではないだろうか。

ところで、麻盧→麻呂はわかりやすいが、麻盧→宗とはどういうことか。

長くなりそうなので続きは次回。