BSで再放送をやっているのは知っていたが、地上波(テレビ東京)でも放送していたとは。

本日(9月24日)観たのは第46話。チェサ、ムゴル、ムッコの3人を家臣に招き入れるエピソードの回である。

ちょうど良いタイミングなので、以下のネタを続けることにしよう。

●第6代 太祖大王の出生の秘密?

問題児であった慕本王のあとを継いだのが太祖大王である。

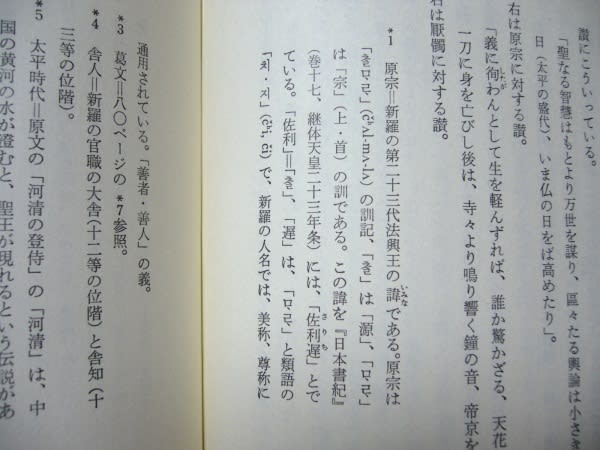

『三国史記』によれば、「瑠璃王の子の古鄒加(こすうか)の再思(さいし)の子」であり、「母の大后は扶餘(ふよ)人である」とされている。

注:古鄒加(こすうか)とは、高句麗初期の官職名。扶餘はもちろんプヨのことである。

つまり、ユリ王にはトジョル、ヘミョン、ムヒュル、ヨジンのほかにさらに子供がいて、その子の息子(早い話がユリの孫)が太祖大王だということだ。

しかし、この太祖大王に関してはどうも謎が多い。

まず、その在位期間。なんと93年である。

『三国史記』によれば7歳で王位に就いたということだから、次代に王位を譲ったのがちょうど100歳のとき。亡くなったのではなく譲ったということだから、その後も何年か生きていたはずなのである。ありえないとも言い切れないが、当時としてはあまりに長生きではないか。(まるで日本書紀の初期天皇を彷彿させる長寿である)

そして、その名前だ。

祖先の「祖」が使われているという点、そして単に王ではなく「大王」とされているところは何か妙ではないか。さらに、そのあとを継ぐ王の名前が、次大王(第7代)、新大王(第8代)とまるでシリーズものみたいになっているのはウルトラ兄弟みたいだぞ。

ここでもう一度、先代の慕本王を思い出してみよう。

彼は残忍な王として描かれているが、歴史の鉄則から見るなら、それは次の王を正当化する目的があったと考えることもできるのだ。(歴史とは、常に勝ち残ったものにより上書きされる蓄積である)

つまり、正当化しなければならないナニカがあったのではないか?

実は同じようなことがいくつかの歴史書でも見られる。

『日本書紀』の記述によれば、第25代天皇である武烈天皇(在位498-507年)は、実に暴虐・残忍な性格だった。その行いは文章に表わすのもためらうほどだが、一例を挙げれば、「妊婦の腹を割いて胎児を見る、人の頭髪を抜いて梢に登らせ、樹を切り倒して落として殺す、などのことをして楽しんだ」(小学館「日本書紀 上」)のだと言う。

武烈天皇のあとを継いだのが、その名も継体天皇(第26代)。

第15代応神天皇5世の子孫ということだから、かなり他人のような気もする。実際に先代とは断絶があって、継体天皇から新しい王朝が始まったのだとする説を唱える人もいるくらいで、現皇室との血縁関係が確認できる最古の天皇なのである。

戦後、現皇室は継体天皇を初代として樹立されたとする新王朝論が盛んになった。それ以前のヤマト王権との血縁関係については現在も議論が続いている。

(Wikipediaより)

同じようなことが慕本王と太祖大王との間にも言えるかもしれない。

そう思ってもう一度、太祖大王の素性をよく読んでみると・・・

あれっ?

あれれ?

こっ・・・・この名前は・・・・

(期待を持たせつつ、次回に続く)