シカの研究

シカが植物群落におよぼす影響というテーマで研究を始めたので、その後もそれを発展させながら、いろいろな研究に展開しています。その軸になるのはシカが植物を「食べる」ことで生き物同士のつながりが生まれているということにあります。シカの研究は1.1シカの食性、1.2シカの群落への影響、1.3シカの個体群、1.4その他に分かれます。

ニホンジカの食性を調べる

私が研究を始めたいまから30年くらい前、シカの食べ物については図鑑などに「シカは木の葉や草の葉やササなどを食べる」と書いてあるだけだった。私はシカと植物の関係を調べるために、どうしてもシカの食べ物の内容を知らないといけないと考えて分析を始めた。最初は糞分析という方法を開発し、後には胃内容物が確保されるようになり、ニホンジカで初めて食性を定量的に分析できるようになった。

Takatsuki, S. 1978. Precision of fecal analysis: a feeding experiment with penned sika deer. Journal of Mammalogical Society of Japan, 7: 167-180.

シカの食物と形態をめぐって

北海道から九州までの9つのシカ集団の歯を解析したところ、イネ科をよく食べる集団ほど臼歯(M1, M3)の磨滅が速く、降水量とは負の相関があった。M3の磨滅と寿命には関係があった。金華山のシカの歯の磨滅はとびぬけて速かった。(尾崎らとの共同研究)論文112

DNA研究によって明らかにされたニホンジカの「北タイプ」と「南タイプ」を比較すると、北タイプのほうが第一大臼歯(M1)とM3、下顎の突起が大きかった。これは過去に起きた「グレーザー化」によるものと考えた。(尾崎らとの共同研究)

"Ozaki, M., K. Kaji, N. Matsuda, K. Ochiai, M. Asada, T. Ohba, E. Hosoi, H. Tado, T. Koizumi,

G. Suwa and S. Takatsuki. 2010.." The relationship between food habits, molar wear and life expectancy in wild sika deer populations. Journal of Zoology, 280: 202-212.

同じ種でも食べ物は違う

動物種ごとに栄養生理学や消化器官の特性などにより食性が決まるが、同じ種の中でも違う可能性がある。とくにシカのように性的二型が明瞭な種ではその可能性が大きい。ニホンジカでオス、メス、子ジカで食性を比較したところ、春と秋にオス、メス、子ジカの順で栄養価が高いことがわかった。ただし食物が最も豊富な夏はどのクラスのシカもよい食物を摂取できるから、また冬には逆にどのクラスも共通に選択の余地がなくなるために違いがなくなると解釈した。

Padmalal, U.K.G.K. and S. Takatsuki. 1994. Age-sex differences in the diets of Sika deer on Kinkazan Island, northern Japan. Ecological Research, 9: 251-256.

富士山のシカの冬の消化管内容物と消化管を調べたところ、「大きい個体ほど低質で大量に食べるため、消化管が大きい」という予測ははずれ、妊娠メスの胃内容物は質もよく、胃も大きく、腸も長かった。このことから、栄養要求の大きいメスは冬のあいだ質も量もよいものを確保していると考えた。(姜との協同研究)

Jiang, Z, S. Hamasaki, H. Ueda, M. Kitahara, S. Takatsuki, and M. Kishimoto. 2006. Sexual variations in food quality and gastrointestinal features of sika deer (Cervus nippon) in Japan during winter: implications for feeding strategy. Zoological Science, 23: 543-548.

シカはササを食べる

食性分析に大きな成果はシカはササをよく食べるということがわかったことである。分かってしまえば当たり前のようなことだが、生息地の豊富にあり、しかも常緑であるササは、越冬期のシカにとってはとくに重要である。しかし草食獣の研究が進んでいる欧米にはササがないため、このことはまったく知られていなかった。

白糠

Campos-Zrceiz, A. and S. Takatsuki. 2005. Food habits of sika deer in the Shiranuka Hills, eastern Hokkaido - a northern example among the north-south variations of food habits in sika deer -. Ecological Research, 20: 129-133.

日光

Takatsuki, S. 1983. The importance of Sasa nipponica as a forage for Sika deer (Cervus nippon) in Omote-Nikko. Japanese Journal of Ecology, 33: 17-25. 高槻成紀.1986. 1984年に大量死した日光のシカの胃内容物分析(中間報告). 栃木県立博物館報告,4:15-22

五葉山

Takatsuki, S. 1986. Food habits of Sika deer on Mt. Goyo. Ecological Research, 1: 119-128.

金華山

Takatsuki, S. 1980. Food habits of Sika deer on Kinkazan Island. Science Report of Tohoku University, Series IV (Biology), 38(1): 7-31.

山梨県乙女高原

Takahashi, K., A. Uehara and S. Takatsuki. 2013. Food habits of sika deer at Otome Highland, Yamanashi, with reference to Sasa nipponica. Mammal Study, 38: 231-234.

京都芦生

田中由紀・高槻成紀・高柳敦. 2008. 芦生研究林におけるニホンジカ(Cervus nippon)の採食によるチマキザサ(Sasa palmata)群落の衰退について. 森林研究, 77: 13-23.)

屋久島

Takatsuki, S. 1989. Pseudosasa owatarii as a forage for sika deer on Yakushima Island. Bamboo Journal, 7: 39-47.,

Takatsuki, S. 1990. Summer dietary compositions of sika deer on Yakushima Island, southern Japan. Ecological Research, 5: 253-260.

シカの食性:ミクロスケール:金華山のシカの食性は場所により違う、でもイネ科

はじめに金華山のシカの食性を調べた。胃内容物はとれないので、糞分析法を開発した。それを野外に応用したが、小さな島といえど場所によって違いが大きいことがわかった。神社境内にいるシカは夏にシバをよく食べたが、山の中にいるシカはススキなどのイネ科をよく食べ、神社北の草原にいるシカはアズマネザサをよく食べた。しかしいずれもイネ科を食べるという点では一貫していた。

Takatsuki, S. 1980. Food habits of Sika deer on Kinkazan Island. Science Report of Tohoku University, Series IV (Biology), 38(1): 7-31.

シカの食性:メソスケール

栃木県というスケールでのシカの食性変異を調べると、山地はミヤコザサが多かったが、低地になるとそのほかのイネ科が多くなった。

Takatsuki, S. and H. Ueda. 2007. Meso-scale variation in winter food composition of sika deer in Tochigi Prefecture, central Japan. Mammal Study, 32: 115-120.

また伊豆半島でも上部ではササ、下部では常緑広葉樹が主体であり、垂直変異を示した。

Kitamura, T., Y. Sato and S. Takatsuki. 2010. Altitudinal variation in the diet of sika deer on the Izu Peninsula: patterns in the transitional zone of geographic variation along the Japanese archipelago. Acta Theriologica, 55:89-93.

山梨県乙女高原のシカの食性

Vegetation Science より許可を得て掲載

この論文は高橋和弘君が乙女高原のシカの食性を糞分析法で明らかにしたもので、次の2点が評価されました。これまでのシカの食性論文の多くは季節変化を4季節で表現してきましたが、この論文ではほぼ毎月の月変化を示しました。また、その結果、冬を中心としてミヤコザサに依存的な季節と、ササに依存しない季節とに2分されることを示しました。このことは乙女高原が森林伐採によって草原となり、その後も刈り取りで草原が維持されていることを反映しています。もし森林だけであれば、岩手県五葉山や栃木県日光などのように一年中ミヤコザサに依存的なはずです。この論文では糞分析に加えて、ササの採食率も測定しました。

Takahashi, Kazuhiro , Akira Uehara and Seiki Takatsuki

Food habits of sika deer at Otome Highland, Yamanashi, with reference to Sasa nipponica.

Mammal Study, 38: 231-234.

シカの食性:マクロスケール:日本列島での変異

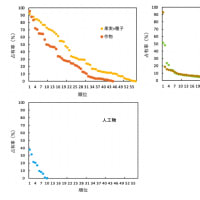

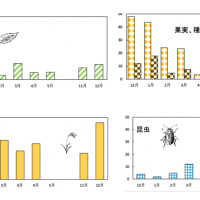

各地でのシカの食性が解明されるにつれて、北日本ではササやイネ科を、南西に本では常緑樹の葉や果実をよく食べる傾向があることが分かって来た。前者をグレイザー、後者をブラウザーといい、関東以北はグレイザー、中国地方以南はブラウザーであることがわかった。しかし房総、東海、近畿などでは場所による変異が大きく移行帯であることがわかった。

Takatsuki, S. 2009. Geographical variations in food habits of sika deer: the northern grazer vs. the southern browser. Sika Deer: Biology and Management of Native and Introduced Populations, (eds. D. R. McCullough, S. Takatsuki and K. Kaji): 231-237. Springer, Tokyo.

シカの食性の垂直分布をみると、ほとんどの場所では同じ植生帯に属すため大きな違いはないが、屋久島では中腹以下ではブラウザーだが、山頂付近だけヤクシマヤダケを主体とするグレーザーであった。

Takatsuki, S. 1989. Pseudosasa owatarii as a forage for sika deer on Yakushima Island. Bamboo Journal, 7: 39-47.,

Takatsuki, S. 1990. Summer dietary compositions of sika deer on Yakushima Island, southern Japan. Ecological Research, 5: 253-260.

また伊豆半島でも上部ではササ、下部では常緑広葉樹が主体であった。

Kitamura, T., Y. Sato and S. Takatsuki. 2010. Altitudinal variation in the diet of sika deer on the Izu Peninsula: patterns in the transitional zone of geographic variation along the Japanese archipelago. Acta Theriologica, 55:89-93.

シカとカモシカの食性比較

同じ反芻獣であるニホンジカとニホンカモシカでありながら、シカはササやイネ科を食べるが、カモシカは木本の葉や果実をよく食べることを示した。ただしこれは同じ東北地方であっても厳密に同所的ではないために、その違いが動物の違いによるのか、生息地の植生の違いによるのかは不明であった。論文21, 115。そこで2種が同所的にすむ八ヶ岳で調査したところ、ここでもシカがササを、カモシカは木本の葉を食べており、違いは動物の選択性によるものであることを示した。

Kobayashi, K. and S. Takatsuki.2012. A comparison of food habits of two sympatric ruminants of Mt. Yatsugatake, central Japan: sika deer and Japanese serow Acta Theriologica, 57: 343-349.

シカの胃のつくり

ニホンジカがササを主体としたイネ科を食べるということは、消化しにくい植物を消化できるということである。そのためには発酵胃が発達している必要がある。そこでシカの胃を調べたところ、シカ科のなかでもっとも大きな第1、2胃をもっていることがわかった。この傾向は体重と相関があり、後天的に発酵胃が発達することがわかった。

Takatasuki, S. 1988. The weight contributions of stomach compartments of sika deer. Journal of Wildlife Management, 52: 313-316.

西日本のシカの食物と消化器官

兵庫県のニホンジカの食物と消化器官を調べたところ、以下のことがわかった。第3胃は夏よりも冬が相対的に大きく、低質な食物を消化するためと考えた。夏にはオスよりメスのほうが胃が大きく、小腸が長かった。メスは冬より夏にオスより第4胃内容物重、第1,2胃重、小腸が大きかった。したがって夏のメスは体重のためではなく、子供を泌乳するために大量の食物を食べ、消化器官に保持しようとすると解釈した。妊娠よりも泌乳のほうが栄養要求が大きいのであろう

Jiang, Z., S. Hamasaki, S. Takatsuki, M. Kishimot and M. Kitahara, 2009. "Seasonal and sexual variation in the diet and gastrointestinal features of the sika Deer in western Japan: implications for the feeding strategy. Zoological Science, 26: 691–697.

落葉広葉樹林帯の植物の栄養成分

常緑樹、落葉樹、双子葉草本、イネ科、ササ、低木などの栄養成分を季節に応じて調べて、それぞれの特性を示して基礎資料とした。(池田との共同研究)

池田昭七・高槻成紀.1999.ニホンジカとニホンカモシカの採食植物の栄養成分の季節変化-仙台地方の例-. 東北畜産学会会報,49:1-8.

シカが植物群落におよぼす影響というテーマで研究を始めたので、その後もそれを発展させながら、いろいろな研究に展開しています。その軸になるのはシカが植物を「食べる」ことで生き物同士のつながりが生まれているということにあります。シカの研究は1.1シカの食性、1.2シカの群落への影響、1.3シカの個体群、1.4その他に分かれます。

ニホンジカの食性を調べる

私が研究を始めたいまから30年くらい前、シカの食べ物については図鑑などに「シカは木の葉や草の葉やササなどを食べる」と書いてあるだけだった。私はシカと植物の関係を調べるために、どうしてもシカの食べ物の内容を知らないといけないと考えて分析を始めた。最初は糞分析という方法を開発し、後には胃内容物が確保されるようになり、ニホンジカで初めて食性を定量的に分析できるようになった。

Takatsuki, S. 1978. Precision of fecal analysis: a feeding experiment with penned sika deer. Journal of Mammalogical Society of Japan, 7: 167-180.

シカの食物と形態をめぐって

北海道から九州までの9つのシカ集団の歯を解析したところ、イネ科をよく食べる集団ほど臼歯(M1, M3)の磨滅が速く、降水量とは負の相関があった。M3の磨滅と寿命には関係があった。金華山のシカの歯の磨滅はとびぬけて速かった。(尾崎らとの共同研究)論文112

DNA研究によって明らかにされたニホンジカの「北タイプ」と「南タイプ」を比較すると、北タイプのほうが第一大臼歯(M1)とM3、下顎の突起が大きかった。これは過去に起きた「グレーザー化」によるものと考えた。(尾崎らとの共同研究)

"Ozaki, M., K. Kaji, N. Matsuda, K. Ochiai, M. Asada, T. Ohba, E. Hosoi, H. Tado, T. Koizumi,

G. Suwa and S. Takatsuki. 2010.." The relationship between food habits, molar wear and life expectancy in wild sika deer populations. Journal of Zoology, 280: 202-212.

同じ種でも食べ物は違う

動物種ごとに栄養生理学や消化器官の特性などにより食性が決まるが、同じ種の中でも違う可能性がある。とくにシカのように性的二型が明瞭な種ではその可能性が大きい。ニホンジカでオス、メス、子ジカで食性を比較したところ、春と秋にオス、メス、子ジカの順で栄養価が高いことがわかった。ただし食物が最も豊富な夏はどのクラスのシカもよい食物を摂取できるから、また冬には逆にどのクラスも共通に選択の余地がなくなるために違いがなくなると解釈した。

Padmalal, U.K.G.K. and S. Takatsuki. 1994. Age-sex differences in the diets of Sika deer on Kinkazan Island, northern Japan. Ecological Research, 9: 251-256.

富士山のシカの冬の消化管内容物と消化管を調べたところ、「大きい個体ほど低質で大量に食べるため、消化管が大きい」という予測ははずれ、妊娠メスの胃内容物は質もよく、胃も大きく、腸も長かった。このことから、栄養要求の大きいメスは冬のあいだ質も量もよいものを確保していると考えた。(姜との協同研究)

Jiang, Z, S. Hamasaki, H. Ueda, M. Kitahara, S. Takatsuki, and M. Kishimoto. 2006. Sexual variations in food quality and gastrointestinal features of sika deer (Cervus nippon) in Japan during winter: implications for feeding strategy. Zoological Science, 23: 543-548.

シカはササを食べる

食性分析に大きな成果はシカはササをよく食べるということがわかったことである。分かってしまえば当たり前のようなことだが、生息地の豊富にあり、しかも常緑であるササは、越冬期のシカにとってはとくに重要である。しかし草食獣の研究が進んでいる欧米にはササがないため、このことはまったく知られていなかった。

白糠

Campos-Zrceiz, A. and S. Takatsuki. 2005. Food habits of sika deer in the Shiranuka Hills, eastern Hokkaido - a northern example among the north-south variations of food habits in sika deer -. Ecological Research, 20: 129-133.

日光

Takatsuki, S. 1983. The importance of Sasa nipponica as a forage for Sika deer (Cervus nippon) in Omote-Nikko. Japanese Journal of Ecology, 33: 17-25. 高槻成紀.1986. 1984年に大量死した日光のシカの胃内容物分析(中間報告). 栃木県立博物館報告,4:15-22

五葉山

Takatsuki, S. 1986. Food habits of Sika deer on Mt. Goyo. Ecological Research, 1: 119-128.

金華山

Takatsuki, S. 1980. Food habits of Sika deer on Kinkazan Island. Science Report of Tohoku University, Series IV (Biology), 38(1): 7-31.

山梨県乙女高原

Takahashi, K., A. Uehara and S. Takatsuki. 2013. Food habits of sika deer at Otome Highland, Yamanashi, with reference to Sasa nipponica. Mammal Study, 38: 231-234.

京都芦生

田中由紀・高槻成紀・高柳敦. 2008. 芦生研究林におけるニホンジカ(Cervus nippon)の採食によるチマキザサ(Sasa palmata)群落の衰退について. 森林研究, 77: 13-23.)

屋久島

Takatsuki, S. 1989. Pseudosasa owatarii as a forage for sika deer on Yakushima Island. Bamboo Journal, 7: 39-47.,

Takatsuki, S. 1990. Summer dietary compositions of sika deer on Yakushima Island, southern Japan. Ecological Research, 5: 253-260.

シカの食性:ミクロスケール:金華山のシカの食性は場所により違う、でもイネ科

はじめに金華山のシカの食性を調べた。胃内容物はとれないので、糞分析法を開発した。それを野外に応用したが、小さな島といえど場所によって違いが大きいことがわかった。神社境内にいるシカは夏にシバをよく食べたが、山の中にいるシカはススキなどのイネ科をよく食べ、神社北の草原にいるシカはアズマネザサをよく食べた。しかしいずれもイネ科を食べるという点では一貫していた。

Takatsuki, S. 1980. Food habits of Sika deer on Kinkazan Island. Science Report of Tohoku University, Series IV (Biology), 38(1): 7-31.

シカの食性:メソスケール

栃木県というスケールでのシカの食性変異を調べると、山地はミヤコザサが多かったが、低地になるとそのほかのイネ科が多くなった。

Takatsuki, S. and H. Ueda. 2007. Meso-scale variation in winter food composition of sika deer in Tochigi Prefecture, central Japan. Mammal Study, 32: 115-120.

また伊豆半島でも上部ではササ、下部では常緑広葉樹が主体であり、垂直変異を示した。

Kitamura, T., Y. Sato and S. Takatsuki. 2010. Altitudinal variation in the diet of sika deer on the Izu Peninsula: patterns in the transitional zone of geographic variation along the Japanese archipelago. Acta Theriologica, 55:89-93.

山梨県乙女高原のシカの食性

Vegetation Science より許可を得て掲載

この論文は高橋和弘君が乙女高原のシカの食性を糞分析法で明らかにしたもので、次の2点が評価されました。これまでのシカの食性論文の多くは季節変化を4季節で表現してきましたが、この論文ではほぼ毎月の月変化を示しました。また、その結果、冬を中心としてミヤコザサに依存的な季節と、ササに依存しない季節とに2分されることを示しました。このことは乙女高原が森林伐採によって草原となり、その後も刈り取りで草原が維持されていることを反映しています。もし森林だけであれば、岩手県五葉山や栃木県日光などのように一年中ミヤコザサに依存的なはずです。この論文では糞分析に加えて、ササの採食率も測定しました。

Takahashi, Kazuhiro , Akira Uehara and Seiki Takatsuki

Food habits of sika deer at Otome Highland, Yamanashi, with reference to Sasa nipponica.

Mammal Study, 38: 231-234.

シカの食性:マクロスケール:日本列島での変異

各地でのシカの食性が解明されるにつれて、北日本ではササやイネ科を、南西に本では常緑樹の葉や果実をよく食べる傾向があることが分かって来た。前者をグレイザー、後者をブラウザーといい、関東以北はグレイザー、中国地方以南はブラウザーであることがわかった。しかし房総、東海、近畿などでは場所による変異が大きく移行帯であることがわかった。

Takatsuki, S. 2009. Geographical variations in food habits of sika deer: the northern grazer vs. the southern browser. Sika Deer: Biology and Management of Native and Introduced Populations, (eds. D. R. McCullough, S. Takatsuki and K. Kaji): 231-237. Springer, Tokyo.

シカの食性の垂直分布をみると、ほとんどの場所では同じ植生帯に属すため大きな違いはないが、屋久島では中腹以下ではブラウザーだが、山頂付近だけヤクシマヤダケを主体とするグレーザーであった。

Takatsuki, S. 1989. Pseudosasa owatarii as a forage for sika deer on Yakushima Island. Bamboo Journal, 7: 39-47.,

Takatsuki, S. 1990. Summer dietary compositions of sika deer on Yakushima Island, southern Japan. Ecological Research, 5: 253-260.

また伊豆半島でも上部ではササ、下部では常緑広葉樹が主体であった。

Kitamura, T., Y. Sato and S. Takatsuki. 2010. Altitudinal variation in the diet of sika deer on the Izu Peninsula: patterns in the transitional zone of geographic variation along the Japanese archipelago. Acta Theriologica, 55:89-93.

シカとカモシカの食性比較

同じ反芻獣であるニホンジカとニホンカモシカでありながら、シカはササやイネ科を食べるが、カモシカは木本の葉や果実をよく食べることを示した。ただしこれは同じ東北地方であっても厳密に同所的ではないために、その違いが動物の違いによるのか、生息地の植生の違いによるのかは不明であった。論文21, 115。そこで2種が同所的にすむ八ヶ岳で調査したところ、ここでもシカがササを、カモシカは木本の葉を食べており、違いは動物の選択性によるものであることを示した。

Kobayashi, K. and S. Takatsuki.2012. A comparison of food habits of two sympatric ruminants of Mt. Yatsugatake, central Japan: sika deer and Japanese serow Acta Theriologica, 57: 343-349.

シカの胃のつくり

ニホンジカがササを主体としたイネ科を食べるということは、消化しにくい植物を消化できるということである。そのためには発酵胃が発達している必要がある。そこでシカの胃を調べたところ、シカ科のなかでもっとも大きな第1、2胃をもっていることがわかった。この傾向は体重と相関があり、後天的に発酵胃が発達することがわかった。

Takatasuki, S. 1988. The weight contributions of stomach compartments of sika deer. Journal of Wildlife Management, 52: 313-316.

西日本のシカの食物と消化器官

兵庫県のニホンジカの食物と消化器官を調べたところ、以下のことがわかった。第3胃は夏よりも冬が相対的に大きく、低質な食物を消化するためと考えた。夏にはオスよりメスのほうが胃が大きく、小腸が長かった。メスは冬より夏にオスより第4胃内容物重、第1,2胃重、小腸が大きかった。したがって夏のメスは体重のためではなく、子供を泌乳するために大量の食物を食べ、消化器官に保持しようとすると解釈した。妊娠よりも泌乳のほうが栄養要求が大きいのであろう

Jiang, Z., S. Hamasaki, S. Takatsuki, M. Kishimot and M. Kitahara, 2009. "Seasonal and sexual variation in the diet and gastrointestinal features of the sika Deer in western Japan: implications for the feeding strategy. Zoological Science, 26: 691–697.

落葉広葉樹林帯の植物の栄養成分

常緑樹、落葉樹、双子葉草本、イネ科、ササ、低木などの栄養成分を季節に応じて調べて、それぞれの特性を示して基礎資料とした。(池田との共同研究)

池田昭七・高槻成紀.1999.ニホンジカとニホンカモシカの採食植物の栄養成分の季節変化-仙台地方の例-. 東北畜産学会会報,49:1-8.

鹿の生態学者を検索してこのブログにたどり着きました。

さて、私が宮島の鹿に興味を持ったのは最近のことですが、様々な問題が混沌としていて一番の解決はどうすれば良いのかに迷ったからです。

私が初めて宮島を訪れたのは、2010年の春でした。鹿が居るとは知らず、九州への道すがらでした。

『宮島の鹿は野生の鹿です。そっと見守りましょう』立て看板がありました。鹿も市街地には居るものの、なるほど野生の鹿とはこんな風か。

毛並みは荒れて、パサパサ。個体は小さく、骨ばっています。どの個体も大人しく、座りこんでいる様子が多く、奈良の鹿とは大違いです。

その後、宮島の鹿を餓死から救おうという呼びかけをネットで目にしました。辿っていくと、本来野生の鹿は生息してはいたのですが、人間の移住に伴いいく度か翻弄されてきた様子。現在は、何年か前まであった給餌箱を閉鎖され、鹿を自然淘汰しようという動きで、鹿はお腹を空かせているそうです。

みるに見兼ねた廿日市のご婦人が、今は給餌に週三回位出向いておいでますが、立て看板とは反対の行為に、かなり反発も強い様子です。

もう一度、今度は鹿を見に行って来ようと、今年、9月、宮島へ行って参りました。

給餌が功を奏しているのかは私には判りません。けれど、鹿は、立ち上がり走る姿もみられました。

その折に、長年宮島鹿を解剖、生態を調査している博士の方に出会いました。その場では、同行した先のご婦人とその博士との関係が悪い為、ゆっくりとお話はできませんでしたが、最近、メールにていろいろお話を聞かせて頂いています。

鹿は、繁殖力が強く、あっという間に増えてしまう。増えた鹿が市街地に出て、誤食をする為、胃からロープやビニール、合成紙(観光パンフレット)

が出てくるが、これらの為、鹿は消化不良を起こし、死んでしまう。給餌をやめてまずは鹿の自然な頭数を確保しよう。

一方ご婦人の言い分は、ヒトに慣れた鹿は、ヒトから餌を貰わないと死んでしまう。宮島は、花崗岩質の土地で、鹿の食べる植物は今の頭数に見合う分は育たない。給餌をやめて餓死させるより、避妊、去勢による調整や、島に鹿の食べられる芝を張ってはもらえないだろうか。

人間は、鹿が減っては囲いこみをして増やし、増やしては野に放ち、給餌箱を置いていたのに、いきなり取り上げて頭数調整とは酷すぎる。

書けば切りがないのですが、そこで先生にお尋ねしたいのです。

鹿は、どういう状態で、ロープを食べますか?現在300頭位の鹿への去勢、避妊は難しいことでしょうか。

宮島鹿は、個体が小さく、雌は四歳にならないと雄を受け入れないと聞きました。雄も、全部が交尾できるわけでなく、力の強い一頭だと。

長々と稚拙な文で申し訳ないですが、ご教授いただければ幸いです。