所要があって下田に行った。

下田というと、下岡蓮杖出自の地である。

ロープウエイで登ることのできる寝姿山の山頂に蓮杖写真記念館がある。

蓮杖は文政六年(1823年)の生まれ。蓮の根に似た唐桑の木でできた杖に蓮の花を彫り、愛用したため、号とした。

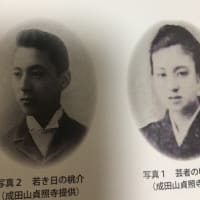

長崎の上野彦馬と同時期に活躍した写真家であり、よく西の上野彦馬、東の下岡蓮杖と言われる。

実際には、江戸には鵜川玉川や島霞谷・隆夫妻、西には大与こと堀与兵衛などの存在もあったのだが、商業的にもっとも成功したといえば、蓮杖と彦馬のふたりとなる。

彦馬は、津藩の堀江鍬次郎の指導と援助のもと、長崎海軍伝習所のポンぺの教えを纏めた「舎密局必携」を表すほど、学術的であったのに対し、絵師出身の蓮杖はもっと現場の実践主義であった。

彦馬の実家は代々、煙硝工場を営んでおり、薩摩藩などの雄藩とも付き合いが深い。それだけに、武士階層のいい部分も悪い部分も見ている訳で、彦馬は武士に対する憧れは少なかった。

それに引き換え、蓮杖は武士に対する憧れがあったようで、しばしば、勤皇の志を口にし、大小を腰に差し、浪士風のポーズを好んだ。

成功してからは大言壮語に拍車が掛かったようで、時には煙たがられたようである。

当時、写真は成功すれば驚くほど儲かった。

彦馬は長崎で写場を開いたが年収は1万円から1万5千円あったという。役人の年収が百円だったころの話である。

東の横綱である蓮杖の声が大きくなるのも無理はなかった。

彦馬がエリート育ちなのに対し、蓮杖は叩き上げで、今でいえば、屋台から始めて、大チェーン店を経営するようになったラーメン屋さんのようなものなのかも知れない。

成功してからは、得意の語学を生かし、海外の学術誌を読み、弓を引いた彦馬とは違い、蓮杖は、成功した後も俗物臭をプンプンとさせていたように思うが、門下からは横山松三郎、江崎礼二など優秀な弟子を輩出し、彦馬門下生に負けてはいない。

年をとって、変に「いい人」になる人物よりも、最後までぎらぎらとした人間には魅力を感じる。

そういえば、彦馬はかっちりした写真が得意であったが、蓮杖はスナップ写真にも似た人物像を得意としていた。この辺りにも、二人の性格の違いが出ている。

話は蓮杖と彦馬の比較論のようになってしまったが、下田の蓮杖博物館、ぜひ行ってみて下さい。

ここに行ったなら、記念写真を取るべきです。600円を支払って、男性は軍服姿、女性はドレス姿で記念撮影ができます。自分の持ちこんだカメラで撮ってくれるため、基本的には2ポーズと言いながら、何枚も撮ってもらえる(混んでいなければ)。

いつもいるとは限らないが、とてもフレンドリーなH.Mさんがいろいろ工夫をして撮って下さる。

男性だったらモデルガンだとか、模造刀などを持ちこんで撮ってみるのも面白いかも知れない。子供にも対応するので、家族で行けば、いい記念になることは間違いない。

蓮杖写真記念館HP

H.Mさんの写真を撮らせてもらったが、「ブログに載せるときは目隠しをしてね」と言われた。そんな高度な技は出来ないので、とりあえずは、全景のみ。

幕末、この場所に下田湾の見張所ができた。確かに非常に見晴らしのいい場所である。

M.Kさんお勧めの心太(ところてん)。しっかりとした歯ごたえがあっておいしい。350円。お土産も買ってしまった。

帰りの伊豆急で買った駅弁「つぼ焼き さざえめし」、1050円。見事なほど、サザエしかない。さざえのつぼ焼き1個を入れるというアイデアが秀逸で、アイデア勝ち。これを高いととるか、潔いととるかは、判断が分かれるところだろう。実は、横浜~湘南~伊豆は駅弁が優れた地域。

↓ よろしかったら、クリックお願いします。

下田というと、下岡蓮杖出自の地である。

ロープウエイで登ることのできる寝姿山の山頂に蓮杖写真記念館がある。

蓮杖は文政六年(1823年)の生まれ。蓮の根に似た唐桑の木でできた杖に蓮の花を彫り、愛用したため、号とした。

長崎の上野彦馬と同時期に活躍した写真家であり、よく西の上野彦馬、東の下岡蓮杖と言われる。

実際には、江戸には鵜川玉川や島霞谷・隆夫妻、西には大与こと堀与兵衛などの存在もあったのだが、商業的にもっとも成功したといえば、蓮杖と彦馬のふたりとなる。

彦馬は、津藩の堀江鍬次郎の指導と援助のもと、長崎海軍伝習所のポンぺの教えを纏めた「舎密局必携」を表すほど、学術的であったのに対し、絵師出身の蓮杖はもっと現場の実践主義であった。

彦馬の実家は代々、煙硝工場を営んでおり、薩摩藩などの雄藩とも付き合いが深い。それだけに、武士階層のいい部分も悪い部分も見ている訳で、彦馬は武士に対する憧れは少なかった。

それに引き換え、蓮杖は武士に対する憧れがあったようで、しばしば、勤皇の志を口にし、大小を腰に差し、浪士風のポーズを好んだ。

成功してからは大言壮語に拍車が掛かったようで、時には煙たがられたようである。

当時、写真は成功すれば驚くほど儲かった。

彦馬は長崎で写場を開いたが年収は1万円から1万5千円あったという。役人の年収が百円だったころの話である。

東の横綱である蓮杖の声が大きくなるのも無理はなかった。

彦馬がエリート育ちなのに対し、蓮杖は叩き上げで、今でいえば、屋台から始めて、大チェーン店を経営するようになったラーメン屋さんのようなものなのかも知れない。

成功してからは、得意の語学を生かし、海外の学術誌を読み、弓を引いた彦馬とは違い、蓮杖は、成功した後も俗物臭をプンプンとさせていたように思うが、門下からは横山松三郎、江崎礼二など優秀な弟子を輩出し、彦馬門下生に負けてはいない。

年をとって、変に「いい人」になる人物よりも、最後までぎらぎらとした人間には魅力を感じる。

そういえば、彦馬はかっちりした写真が得意であったが、蓮杖はスナップ写真にも似た人物像を得意としていた。この辺りにも、二人の性格の違いが出ている。

話は蓮杖と彦馬の比較論のようになってしまったが、下田の蓮杖博物館、ぜひ行ってみて下さい。

ここに行ったなら、記念写真を取るべきです。600円を支払って、男性は軍服姿、女性はドレス姿で記念撮影ができます。自分の持ちこんだカメラで撮ってくれるため、基本的には2ポーズと言いながら、何枚も撮ってもらえる(混んでいなければ)。

いつもいるとは限らないが、とてもフレンドリーなH.Mさんがいろいろ工夫をして撮って下さる。

男性だったらモデルガンだとか、模造刀などを持ちこんで撮ってみるのも面白いかも知れない。子供にも対応するので、家族で行けば、いい記念になることは間違いない。

蓮杖写真記念館HP

H.Mさんの写真を撮らせてもらったが、「ブログに載せるときは目隠しをしてね」と言われた。そんな高度な技は出来ないので、とりあえずは、全景のみ。

幕末、この場所に下田湾の見張所ができた。確かに非常に見晴らしのいい場所である。

M.Kさんお勧めの心太(ところてん)。しっかりとした歯ごたえがあっておいしい。350円。お土産も買ってしまった。

帰りの伊豆急で買った駅弁「つぼ焼き さざえめし」、1050円。見事なほど、サザエしかない。さざえのつぼ焼き1個を入れるというアイデアが秀逸で、アイデア勝ち。これを高いととるか、潔いととるかは、判断が分かれるところだろう。実は、横浜~湘南~伊豆は駅弁が優れた地域。

↓ よろしかったら、クリックお願いします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます