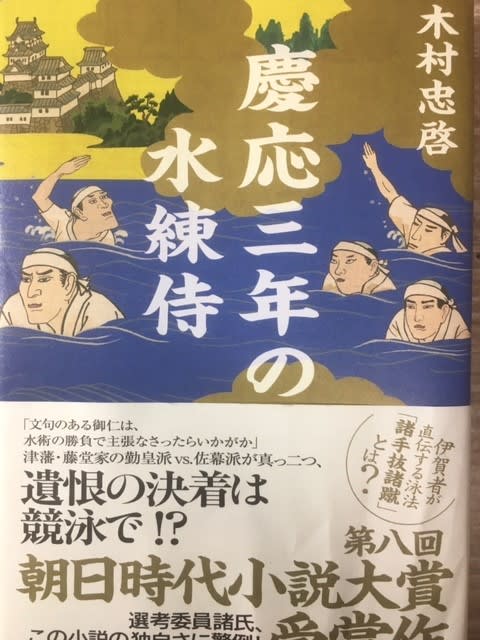

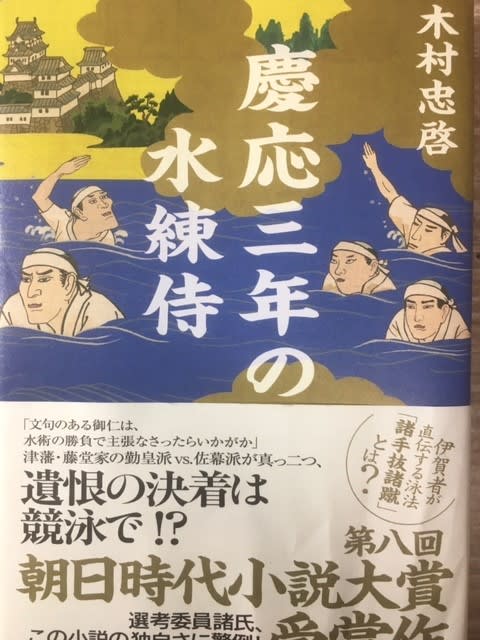

弊著「慶応三年の水練侍」は江戸時代にもバタフライに似た泳ぎはあったのではないか、という前提のもとに執筆しました。

日本の古式泳法というと、非常にゆっくりした泳ぎを想像する方が多いと思います。

たしかに日本の泳法は武具を付けて泳ぐことを前提としていることや、泳ぎ切ったあと疲れてしまっていては戦いにならないので、体力の消耗を防ぐ観点から、ゆったりした泳ぎが多いのは事実です。

また、敵から攻められることも想定しているので前方が見えるように顔を上げて泳ぐのが基本です。

しかしながら、堀を泳いで敵を攻めようとした場合など、ゆっくり泳いでいたのでは城内の敵から攻められ、すぐに死んでしまいます。

日本泳法であっても速く泳がなければならない時があるのです。

日本は島国だけあって、泳法の流派は百花繚乱、それこそ百を超える流派があったと言われています。

今に伝わっていない流派が多いのですが、十三の流派が日本水泳連盟公認となっています。

もともと日本の泳法は、スピードを競うものではないのですが、日本水泳連盟の下、年に一回、泳法大会が行われており、100m泳の記録も

計測されています。

それによると、優勝が1分06秒79(2023年・佐藤公介氏)となっています。

ちなみに、世界記録を見ると

平泳ぎ 56秒88(2019年・アダム・ピーティ氏)

クロール 46秒86(2022年・ダビト・ポポビッチ氏)

こうしてみると、現在の水泳四泳法の中でもっとも遅い平泳ぎよりも10秒も遅い記録です。

しかし、1分06秒79という記録は、25mを16.75秒で泳いでいることになります。

これは相当速いスピードです。

一般の人が全力で泳いでも、なかなか出せないスピードだと思います。

水泳は左右対称が基本ですが、最近のクロールにおけるギャロップ泳法のような左右非対称の泳ぎで最速記録が生み出されることを思うと、もしかすると古式泳法の横泳ぎの中から、未来の最速泳法が登場してもおかしくないような気がします。

今度は侍がオリンピックに出る小説を書こうかな。

日本の古式泳法というと、非常にゆっくりした泳ぎを想像する方が多いと思います。

たしかに日本の泳法は武具を付けて泳ぐことを前提としていることや、泳ぎ切ったあと疲れてしまっていては戦いにならないので、体力の消耗を防ぐ観点から、ゆったりした泳ぎが多いのは事実です。

また、敵から攻められることも想定しているので前方が見えるように顔を上げて泳ぐのが基本です。

しかしながら、堀を泳いで敵を攻めようとした場合など、ゆっくり泳いでいたのでは城内の敵から攻められ、すぐに死んでしまいます。

日本泳法であっても速く泳がなければならない時があるのです。

日本は島国だけあって、泳法の流派は百花繚乱、それこそ百を超える流派があったと言われています。

今に伝わっていない流派が多いのですが、十三の流派が日本水泳連盟公認となっています。

もともと日本の泳法は、スピードを競うものではないのですが、日本水泳連盟の下、年に一回、泳法大会が行われており、100m泳の記録も

計測されています。

それによると、優勝が1分06秒79(2023年・佐藤公介氏)となっています。

ちなみに、世界記録を見ると

平泳ぎ 56秒88(2019年・アダム・ピーティ氏)

クロール 46秒86(2022年・ダビト・ポポビッチ氏)

こうしてみると、現在の水泳四泳法の中でもっとも遅い平泳ぎよりも10秒も遅い記録です。

しかし、1分06秒79という記録は、25mを16.75秒で泳いでいることになります。

これは相当速いスピードです。

一般の人が全力で泳いでも、なかなか出せないスピードだと思います。

水泳は左右対称が基本ですが、最近のクロールにおけるギャロップ泳法のような左右非対称の泳ぎで最速記録が生み出されることを思うと、もしかすると古式泳法の横泳ぎの中から、未来の最速泳法が登場してもおかしくないような気がします。

今度は侍がオリンピックに出る小説を書こうかな。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます