NHKの大河ドラマの影響はかなりのもので、坂本龍馬が人気である。

世の中には色んな鑑定があるもので、筆跡による性格の鑑定というものもある。

宮地佐一郎氏は、その第一人者であるが、坂本龍馬の筆跡を鑑定したことがある。

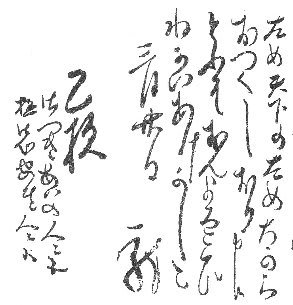

龍馬の字は、丸みが強く、鋭角が少ない。

これは、人との衝突を好まない性格。

自在の連綿線ともいえるものがあり、ここからリズム感や運動神経が発達していると感じるという。

文字と文字の間も、どこにもつぶれて苦しくなる空間がない。

これは気配りに通じ、龍馬と会った人は警戒心を抱かないと想像する。

あと、龍馬の字は、行の下のほうが左へずれる傾向がある。

このような字を書く人は、楽天家で、発想力が豊かで気配りに優れた人物であると鑑定しておられる。

傾向的には、豊臣秀吉と似ている字であるそうだ。

龍馬と秀吉。

あまり似ているとは言われたことのない二人だが、意外なところから、意外な関係が語られるものである。

↓ よろしかったら、クリックお願いします。

<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=tadious-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4404015062&ref=qf_sp_asin_til&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>

世の中には色んな鑑定があるもので、筆跡による性格の鑑定というものもある。

宮地佐一郎氏は、その第一人者であるが、坂本龍馬の筆跡を鑑定したことがある。

龍馬の字は、丸みが強く、鋭角が少ない。

これは、人との衝突を好まない性格。

自在の連綿線ともいえるものがあり、ここからリズム感や運動神経が発達していると感じるという。

文字と文字の間も、どこにもつぶれて苦しくなる空間がない。

これは気配りに通じ、龍馬と会った人は警戒心を抱かないと想像する。

あと、龍馬の字は、行の下のほうが左へずれる傾向がある。

このような字を書く人は、楽天家で、発想力が豊かで気配りに優れた人物であると鑑定しておられる。

傾向的には、豊臣秀吉と似ている字であるそうだ。

龍馬と秀吉。

あまり似ているとは言われたことのない二人だが、意外なところから、意外な関係が語られるものである。

↓ よろしかったら、クリックお願いします。

<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=tadious-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4404015062&ref=qf_sp_asin_til&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>